Какая форма тени у шара – Проделайте опыт по получению тени, отбрасываемой различными фигурами. Результаты наблюдений оформите в виде таблицы.

12.01.2018

Советы художника

Советы художника

ТЕНИ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 8Следующая ⇒

Тени точки, прямой и плоской фигуры

Тень точки.

Для построения падающей тени от точки на плоскость или поверхность через точку следует провести луч параллельно принятому направлению световых лучей и определить точку пересечения луча с плоскостью или поверхностью.

Так, тень от точки на плоскости есть точка пересечения луча с ближайшей на его пути плоскостью.

На ортогонально-проекционном чертеже через проекции точки следует провести соответствующие проекции луча (рис. 188, а) и построить его след на плоскости проекций.

В данном примере — это фронтальный след луча av,вторым следом будет горизонтальный след ан. Первый след — это реальная тень точки

На рис. 188, б построена падающая тень от точки В на плоскости Н.

В рассматриваемых примерах тенью точки является след светового луча на плоскости проекций.

Построение падающей тени от точки на плоскость общего положения или поверхность (рис. 189) :

через точку проводят световой луч и строят точку пересечения его с плоскостью или поверхностью.

Так как световой луч является прямой линией, то построение тени точки сводится к построению точки пересечения прямой с плоскостью или поверхностью .

Тень прямой линии.

Световые лучи, проходящие через множество точек прямой линии, образуют лучевую плоскость.Пересекаясь с плоскостью или поверхностью, лучевая плоскость образует падающую тень прямой.

Для построения падающей тени прямой линии на плоскость достаточно построить тени двух ее точек. Тенью прямой линии будет прямая, соединяющая эти точки (рис. 190, а).

На рис. 190, б реальные тени концов отрезка оказались на разных плоскостях проекций.

Это означает, что тень прямой будет расположена на двух плоскостях проекций и будет иметь точку излома.

Эти точки нельзя соединять прямой линией.

Следует построить мнимую тень точки D, т. е. построить ее горизонтальный след, а затем соединить тени точек, лежащих на одной плоскости, получив точку излома

В этой точке тень прямой преломится и перейдет с плоскости Hна плоскость V.

Аналогичным образом строится тень от прямой на плоскости Н и плоскости общего положения 1, 2, 3 (рис. 190,в).

Тени прямых частного положения.

Тени от прямых частного положения на плоскости проекций довольно часто встречаются на различных архитектурных деталях и фрагментах.

1. Тень отрезка прямой, перпендикулярного плоскости проекций, совпадает с проекцией луча на эту плоскость (рис 191, а).

2. Тень отрезка прямой, параллельного плоскости проекций, равна и параллельна самому отрезку (рис. 191, б).

3. Тень отрезка горизонтальной прямой, расположенного под углом 45°к фронтальной плоскости проекции, располагается на этой плоскости с уклоном 1:2

(рис. 191, в).4. Тень отрезка горизонтальной прямой, параллельной лучевой проецирующей плоскости, в зависимости от ее положения или совпадает с проецирующим следом этой плоскости, или расположена перпендикулярно оси проекций, как в данном примере (рас. 191, г)

Все указанные выше особенности построения теней от прямых частного положения остаются неизменными при аналогичном положении прямых относительно другой плоскости проекций.

Рассмотрим первый случай и отметим следующие его особенности:

Проекция падающей тени на любую поверхность от прямой, перпендикулярной плоскости проекций, совпадает с проекцией луча на эту плоскость, а на другой плоскости проекций повторяет контур нормального сечения этой поверхности, повернутый влево.

На рис. 192 световые лучи, проходящие через вертикальную прямую

Эта плоскость пересекает профиль цоколя здания по линии, которая на плане совпадает с

проекцией луча, а на фасаде повторяет контур нормального сечения (профиль цоколя), повернутый влево.

На рис. 193 приведен аналогичный пример построения падающей тени на ступенях лестницы (третья, профильная проекция дана для большей наглядности).

Теневыми образующими, разделяющими на объемной форме освещенную и затененную части поверхности, являются вертикальное АС и горизонтальное АВ ребра боковой стенки.

Тень от точки А падает на вертикальную плоскость (подступенок) лестницы.-

Чтобы построить падающую тень от вертикального ребра АС на ступенях лестницы, надо провести через это ребро горизонтально проецирующую лучевую плоскость Р.

На плане горизонтальная проекция контура тени совпадает со следом плоскости, а на фасаде тент повторит контур профиля лестницы (см. вид сбоку).

Тень на фасаде от горизонтального ребра АВ также совпадает с проекцией луча, а на плане повторяет профиль лестницы.

Тени плоских фигур.

Вид тени от плоской фигуры зависит как от ее формы и положения в пространстве, так и от формы поверхности, на которую падает тень.

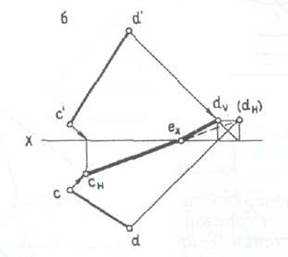

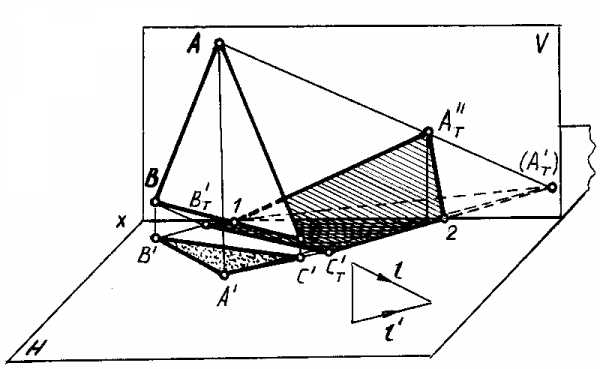

На рис. 194 построена падающая тень от плоскости общего положения, заданной треугольником ABC на плоскости проекций.

Тени от вершин треугольника оказались на разных плоскостях проекций.

Построение тени треугольника следует вести в той же последовательности, как и построение тени прямой (см. рис. 190,

Сначала строят тень на плоскости Н, включая и часть мнимой тени, а затем строят тень на плоскости V.

Тень треугольника преломится и перейдет с плоскости Н на плоскость V.

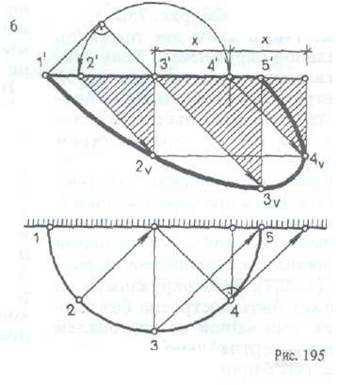

Тень, падающая от плоской фигуры на параллельную ей плоскость, тождественна самой фигуре. Эта закономерность дает возможность значительно сократить построения.

Достаточно построить тень от одной точки фигуры, а затем изобразить равную (конгруэнтную) ей фигуру — контур падающей тени (рис. 195).

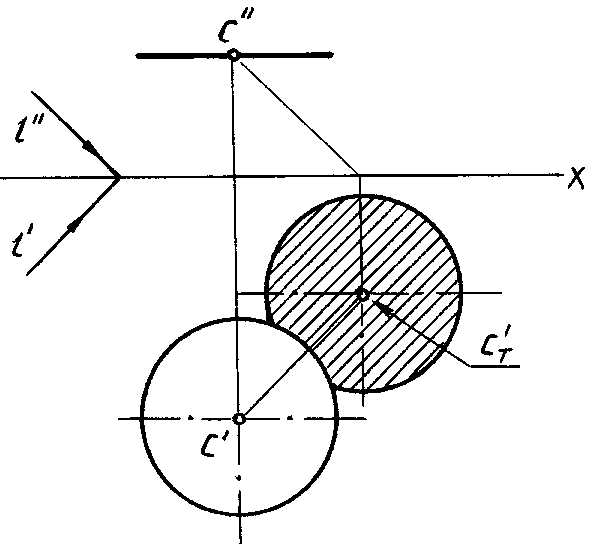

Тень горизонтальной окружности.

Тень от горизонтальной окружности на фронтальной плоскости проекций изобразится в виде эллипса, который является результатом пересечения плоскости обертывающей лучевой цилиндрической поверхностью.

Контур тени может быть получен путем построения теней ряда точек окружности.

Тень от окружности может быть построена также с помощью построения тени описанного квадрата, в которую вписывается затем эллипс по восьми точкам .

На рис. 196, а даны две проекции горизонтальной окружности.

Тень описанного квадрата представляет собой параллелограмм.

Его стороны и диагонали — это тени прямых частного положения (см. рис. 191).

В параллелограмм вписывается эллипс.

В процессе графических построений, как и в данном примере (см. дополнительную схему), бывает необходимо делить отрезок прямой в соотношении стороны квадрата к его диагонали, равном 0,707 (@ 0,7).

Тень окружности на фасаде может быть построена без плана, так как тень одной из диагоналей располагается вертикально.

На рис. 196,б приведено построение падающей тени на фасаде от горизонтальной полуокружности.

Это построение довольно часто будет применяться при построении теней архитектурных деталей, состоящих из различных поверхностей вращения.

Тень полуокружности также может быть построена без второй проекции.

Тень вертикальной окружности.

На рис. 196,в построена тень на плоскости V от вертикальной окружности, расположенной в профильной плоскости.

Одна из диагоналей описанного вокруг окружности квадрата дает тень по горизонтали b’—dv.

В параллелограмм, который является тенью описанного квадрата, вписывают эллипс по восьми точкам.

Тени геометрических тел

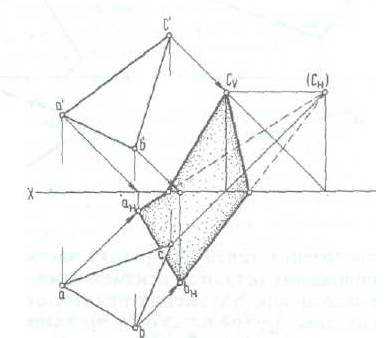

При построении теней геометрических тел сначала следует определить контур собственной тени, а затем приступить к построению падающей тени, которая является тенью контура собственной тени.

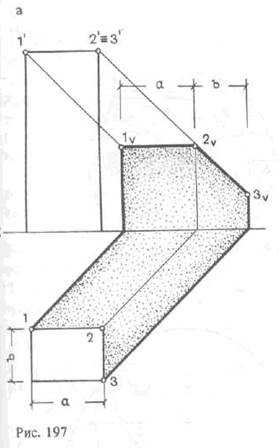

1. Тень призмы (рис. 197, а).

Задняя и правая боковая грани призмы находятся в собственной тени.

Ребра, разделяющие освещенные и затененные грани призмы, образуют контур собственной тени. Они представляют собой прямые частного положения, падающие тени от которых строятся просто (см. рис.191).Ширина падающей тени на фасаде от столба прямоугольного поперечного сечения равна сумме сторон плана.

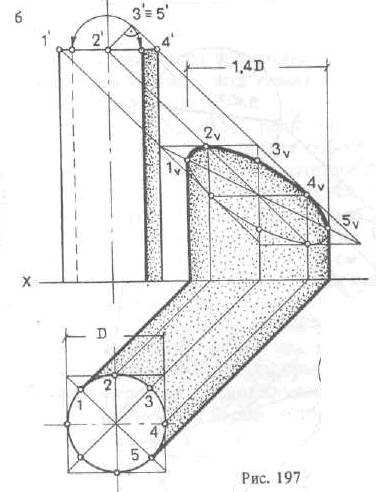

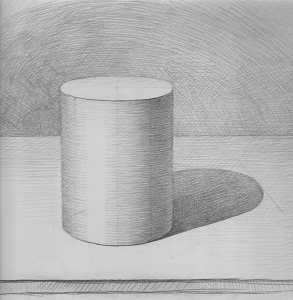

2. Тень цилиндра (рис. 197, 6).

Контур собственной тени определяется двумя образующими 1 и 5, по которые лучевые плоскости касаются его боковой поверхности.

Фронтальная проекция контура собственной тени может быть определена без плана с помощью равнобедренного треугольника с засечкой на гипотенузе, построенного на половине фронтальной проекции основания.

Это относится и к цилиндру, расположенному горизонтально (рис.

Построение падающей тени на плане и фасаде включает уже известные элементы — построение тени горизонтальной окружности и теней вертикальных прямых.

Ширина падающей тени на фасаде составляет 1,41 D.

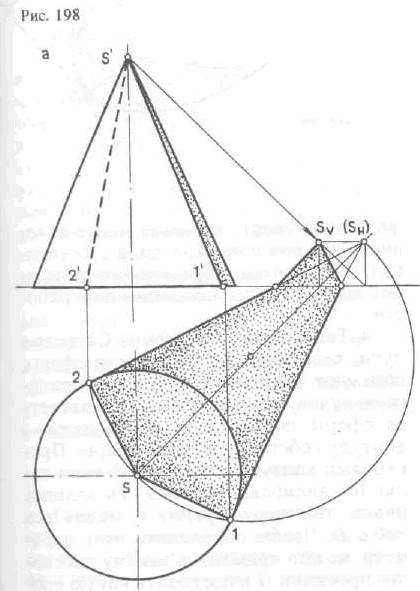

3. Тень конуса (рис. 198, а).

При построении тени конуса следует поступить иначе — сначала построить падающую тень, с помощью которой определяют затем контур собственной тени.

Начинают с построения падающей тени вершины на плоскость основания конуса.

Такой тенью является мнимая тень SH.

Касательные, проведенные из этой точки к основанию конуса, определяют теневые образующие конуса, которые и являются контуром собственной тени.

Точки касания графически точно определяются с помощью окружности, построенной на проекции падающей тени S — SHвысоты конуса.

Контур собственной тени конуса — линия касания боковой поверхности конуса лучевыми плоскостями, параллельными световым лучам, а контур падающей тени — горизонтальные следы лучевых плоскостей.

Тень конуса, обращенного вершиной вниз, строится аналогичным образом {рис. 198, б).

Для определения теневых образующих конуса необходимо провести через вершину конуса световой луч в обратном направлении до пересечения с плоскостью основания конуса, а затем провести из этой точки касательные к его основанию.

Сравнивая зону собственной тени первого и второго конусов, заметим, что собственная тень конуса, обращенного вершиной вверх, занимает менее половины боковой поверхности, а собственная тень конуса, обращенного вершиной вниз, — более половины поверхности.

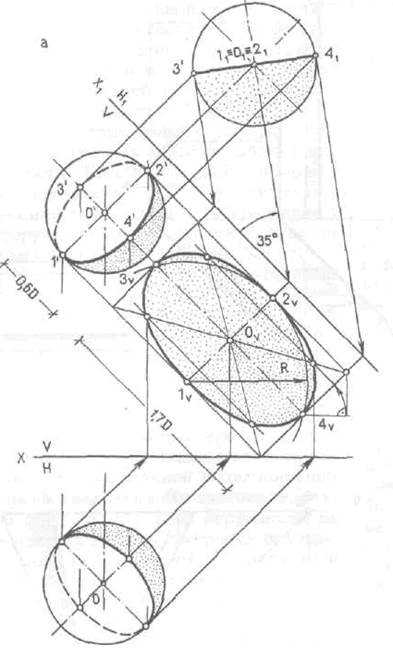

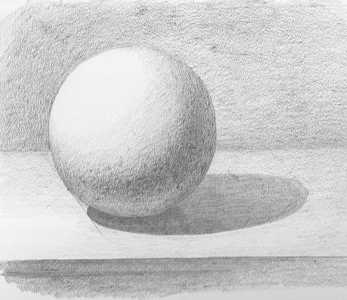

4. Тень сферы (рис. 199, а).

Световые лучи, касающиеся поверхности сферы, образуют обертывающую цилиндрическую лучевую поверхность.

Она касается сферы по большой окружности — контуру собственной тени сферы.

Проекциями контура собственной тени являются эллипсы.

Большая ось эллипса равна диаметру сферы, а малая ось @О,6 D.

Чтобы определить этот параметр, можно применить замену плоскости проекции Н и построить новую проекцию сферы и ее собственную тень на плоскости проекций, параллельной лучам света . В этом случае при истинном наклоне луча (@35°) новая проекция контура собственной тени будет перпендикулярна проекциям лучей (графическое построение угла в 35° показано на дополнительной проекции).

Построение падающей тени сферы на фронтальную плоскость проекций понятно из чертежа.

Собственная тень сферы может быть построена на фасаде без второй проекции, по восьми точкам (рис. 199, б).

Точки 3′,4′,5′ и 6′ определяются с помощью горизонтальных и вертикальных прямых, проведенных из точек 1’ и 2′ до пересечения с горизонтальным и вертикальным диаметрами.

Точки 7’и 8 ‘ находят построением равностороннего треугольника и проведением прямых под углом 30° из точки 2′ к диаметру 1’ — 2’.

Падающая тень полусферы (рис. 199, в) представляет собой полуэллипс, большая полуось которого равна 1,7 радиуса.

Она определяется засечкой из точки 1′ отрезком, равным диаметру.

Построение точек тени 3v и 4Vпонятно из чертежа (x = х, см. рис. 196, б).

Любое число точек, в том числе и указанные восемь точек контура собственной тени сферы, как и контура падающей тени полусферы, могут быть построены рациональными способами без дополнительной горизонтальной проекции объекта.

Способы построения теней

В зависимости от формы объекта и его положения в пространстве применяются различные способы построения проекций теней: способ лучевых сечений, способ касательных поверхностей и способ обратных лучей. Кроме указанных основных способов построения теней применяются также способ вспомогательных плоскостей уровня, способ «выноса» и способ вспомогательного проецирования.

При построении теней выбирают такой способ, который дает наиболее точное построение тени с наименьшим количеством графических операций. В ряде случаев в зависимости от формы объекта указанные способы применяются совместно.

Способ лучевых сечений

Способ лучевых сечений — основной и универсальный способ построения теней. Он применяется при построении как падающих, так и собственных теней сложных по форме объектов.

По своей геометрической схеме он несложен, но требует довольно значительных графических операций, связанных с построением вспомогательных лучевых сечений.

Сущность способа состоит в том, что для построения тени, падающей от одного объекта на другой, через характерные (опорные) точки объекта проводят ряд лучевых секущих плоскостей, строят по точкам вспомогательные сечения и определяют точки пересечения ряда лучевых прямых, проведенных через характерные точки первого объекта, с построенными сечениями второго.

Построив ряд точек падающей тени и соединив их в определенной последовательности, получим контур падающей тени.

Построение падающей тени дает возможность определить и контур собственной тени первого объекта, если он не был известен.

Таким образом, способ лучевых сечений основан на главных позиционных задачах начертательной геометрии — это задачи на точку пересечения прямой с плоскостью или поверхностью и на пересечение поверхности плоскостью

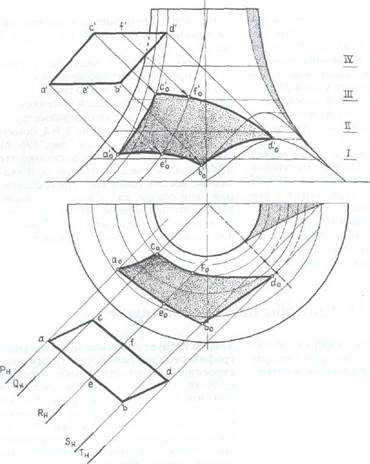

Построение падающей тени от плоской фигуры на поверхность вращения  (рис. 200).

(рис. 200).

Световые лучи, проходящие через контур плоской фигуры, образуют призматическую лучевую поверхность, которая в пересечении с поверхностью вращения определит контур падающей тени. Таким образом, решение задачи сводится к построению линии пересечения двух поверхностей — четырехгранной призмы с поверхностью вращения .

Для построения контура падающей тени через характерные точки (вершины) плоской фигуры проводят лучевые секущие плоскости Р, Q, S, Т и еще одну, промежуточную плоскость R. Следует также провести секущую плоскость через ось поверхности вращения для определения наивысшей точки контура тени, в данном примере она совпадает с плоскостью Q.

Для построения вспомогательных лучевых сечений поверхности на ней следует построить каркас линий — окружности I,…,IV.

Затем определяются точки пересечения лучевых прямых с построенными линиями сечений поверхности.

Для каждого отрезка кривых линий контура тени необходимо построить не менее трех точек тени.

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Светотень в рисунке, основы академического рисунка

Задумывались ли вы, что именно столкновение света и тени позволяет нам увидеть форму предметов. Если выключить свет, то в темноте мы не увидим никакой формы. Если все осветить очень ярким прожектором, то формы мы тоже не увидим. Только столкновение света и тени позволяют нам ее увидеть.

Светотень не ложится на предметы как попало. Есть определенные закономерности, как будет располагаться светотень на разных формах. И рисующему человеку это необходимо знать.

Основных форм, из сочетания которых можно построить любую сложную форму, четыре. Это: куб, цилиндр, конус и шар. У каждой из этих форм есть свои закономерности распространения светотени и свои отличия.

Рассмотрим их по порядку.

Собственная тень

-

Куб

Свет и тень на кубе встречаются в одну жесткую прямую линию, которую называют «линией разлома на светотень» или просто «разломом».

При этом напряжение тени в сторону света усиливается, также как и напряжение света в сторону тени. Другими словами тень на теневой грани куба будет самой темной там, где она соприкасается с освещенной гранью. В свою очередь и свет на светлой грани будет светлее у линии разлома. Таким образом получается, что ни самая темная часть тени, ни самая светлая часть света не лежат на самом краю формы. У куба разлом на светотень будет «жестким».

-

Цилиндр.

Разлом на светотень на цилиндре ведет себя в чем-то похожим образом. Свет и тень здесь тоже как и у куба образуют прямую линию. Тень так же, как и на кубе будет более напряжена в сторону света. Такое усиление тени в сторону света – это общая закономерность для любых форм. Свет тоже не лежит на краю формы. И это тоже общая закономерность.

Но есть и существенные отличия в распространении света по цилиндру. Здесь свет и тень не встречаются в одну линию, а между ними есть промежуточные полутона более светлые к свету, и более темные к тени. На цилиндре мы видим «мягкий» разлом.

-

Конус

Конус очень похож на цилиндр. Линия разлома так же располагается по прямой, мы наблюдаем «мягкий» разлом. Напряжение света и тени и чередование полутонов такое же, как на цилиндре.

Тем не менее, конус выделен как одна из четырех основных фигур и у него есть одно существенное отличие. Чем ‘уже форма, тем напряженнее и контрастнее становится тень, а там, где форма, становится шире, тень светлеет и как бы расплывается по форме.

-

Шар

У шара наблюдается несколько иная картина. Линия разлома проходит по окружности, лежащей перпендикулярно направлению источника света.

Здесь, как и у других форм, усиление тени будет к месту разлома, свет так же будет лежать не на самом краю формы. Полутона расположатся концентрическими кругами от света к линии разлома.

Это то, что касается «собственных» теней, т.е. теней на самой форме. А есть еще и «падающие тени». «Падающей» называют тень, которую форма отбрасывает на другие поверхности.

Падающая тень

«Падающей» называют тень, которую форма отбрасывает на другие поверхности.

У трех из этих форм – куба, цилиндра и конуса – падающая тень строится по одному принципу, а у шара – по другому.

-

Куб, цилиндр и конус

В первом случае есть точка, где разлом встречается с поверхностью, на которой стоит форма. Это так называемая «мертвая точка». Это то место, где заканчивается собственная тень и начинается падающая. Через эту точку обе тени связаны.

-

Шар

У шара мы наблюдаем другую картину. Линия разлома проскакивает мимо точки соприкосновения шара с поверхностью, на которой он стоит. И «мертвая точка» отсутствует. Падающая тень ложится вокруг точки соприкосновения шара, как бы обводя ее.

Рисуя формы, которые напоминают эти геометрические фигуры, мы должны помнить о закономерностях распространения светотени на них.

И еще. Надо различать светотень и тон в рисунке. И то, и другое может быть сделано с помощью штриховки. Но задачи у светотени и тона разные.

Светотень – это формообразующее начало. Светотень будет одинаково ложиться как на белый, так и на черный или цветной предмет. Любая раскраска предмета или фактура поверхности не изменят законов распространения светотени.

Когда в рисунке стоит задача сделать светотень, это означает, что надо проявить форму и расположение предметов безотносительно их тона и цвета. Как правило, такое требование бывает в работе над конструктивным рисунком, когда мы учимся рисовать форму в пространстве.

art-exercises.ru

Построение теней

План:

7.1. Основы теории теней

7.2. Тени от точки, линии и плоской фигуры

7.3. Тень, падающая от одной фигуры на другую

7.4. Тени геометрических тел

7.5. Тени пересекающихся многогранников (от здания)

7.6. Тени на фасадах зданий

Основы теории теней

Нанесением теней пользуются для придания проекционным чертежам большей наглядности. Особенно широко используются тени при оформлении архитектурных проектов, а также для решения ряда практических задач (например, для выявления освещенности наружных или внутренних частей сооружения при определенных условиях, для определения размеров сооружения по отбрасываемой им тени и т.п.).

Различают собственные и падающие тени.

СОБСТВЕННОЙ называется тень, которая получается на неосвещенной поверхности предмета (или объекта) при освещении его каким-либо источником света (рис. 72).

Рис. 72

ПАДАЮЩЕЙ называется тень, отбрасываемая предметом на плоскости проекций, или возникающая на поверхности предмета из-за того, что на пути лучей света расположен другой предмет.

Если предмет освещается источником света, находящимся на конечном расстоянии от него (факелом, лампой, свечой), то совокупность световых лучей, падающих на предмет, образует конус или пирамиду. Такая тень называется ФАКЕЛЬНОЙ.

Если же источник света находится в бесконечности, то совокупность световых лучей образует цилиндр или призму. Тень при этих условиях называется СОЛНЕЧНОЙ.

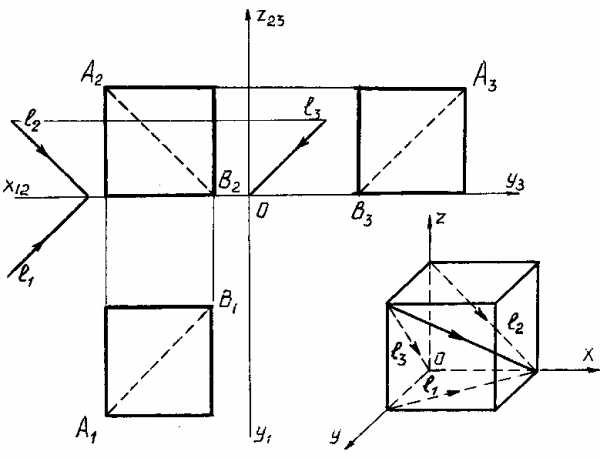

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ. При построении теней в ортогональных проекциях, направление lлучей света обычно принимают параллельным диагонали куба, грани которого параллельны плоскостям проекций (рис. 73).

Рис. 73

Диагональ куба АВобразует с плоскостями проекций углы, равные 35о16′, а проекции ее наклонены к плоскостям H, V, и W под углом 45o.

При построении теней в аксонометрии, направление лучей света, параллельное диагонали куба, не всегда дает удачное расположение светотеней; в таких случаях следует выбрать другое направление, обеспечивающее выразительность чертежа.

Тени от точки, линии и плоской фигуры

ПАДАЮЩАЯ ТЕНЬ ОТ ТОЧКИ

Представим себе материальную точку А(рис. 74), расположенную в пространстве над плоскостью Н, которая освещается световыми лучами, идущими из бесконечности параллельно заданному направлениюl. ТочкаАзадержит один из них и отбросит теневой луч, который пересечет плоскость Н в точкеАТ‘. Эта точка и будет являться тенью точкиА.

Иными словами, тень точки является следом теневого луча.

Итак, чтобы построить тень, падающую от точки на какую-либо плоскость или поверхность, необходимо через данную точку провести прямую, параллельную направлению лучей света, и определить точку пересечения этой прямой с плоскостью или поверхностью, на которую падает тень.

На рис. 75а в ортогональных проекциях и на рис. 75б в аксонометрии построены тени, падающие на плоскости Н, V и P(nm) от точекА,ВиС.

Рис. 74

Рис. 75

Тень от точки Ападает на плоскость Н в точкеАТ‘ (эта точка является горизонтальным следом лучаААТ).

Тень от точки Впадает на плоскость V в точкеBТ» (эта точка является фронтальным следом лучаАВТ).

Тень от точки в аксонометрииопределяется в результате пересечения луча с его вторичной проекцией.

Тень ВT» (в аксонометрии) можно построить как точку пересечения лучаВВТ с его фронтальной проекциейВ»BT»или при помощи горизонтальной проекции луча.

Тень от точки Спадает на плоскость P (nm) в точкеСTP (СTP‘, СTP”), которая определяется в результате пересечения лучаССT с заданной плоскостью Р при помощи горизонтально-проецирующей плоскости.

ПАДАЮЩАЯ ТЕНЬ ОТ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Тень, падающая от прямой линии, состоит из падающих теней от всех ее точек. Лучи, проходящие через все точки прямой, образуют лучевую плоскость, а тень от прямой линии есть линия пересечения лучевой плоскости с плоскостью или поверхностью, на которую падает тень (то есть след лучевой плоскости).

Тенью, падающей от прямой на плоскость, является прямая линия, поэтому для ее построения достаточно построить тени от двух точек, принадлежащих этой прямой (рис. 76).

Рис. 76

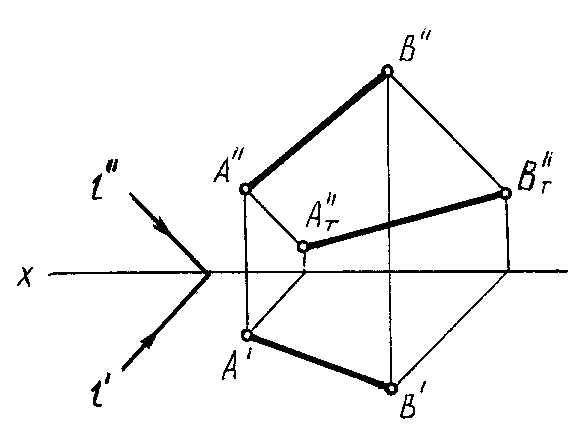

На рис. 77 построена тень на плоскости проекций от отрезка АВ на комплексном чертеже.

Рис. 77

Тени от точек А и B в этом примере падают на одну плоскость проекций V, поэтому для построения тени отрезкаАВдостаточно соединить между собой полученные точкиАT» иВT» прямой линией.

ПРИМЕР. Построить падающую тень на H и V от отрезка прямойСD(рис. 78, 79).

Рис. 78 Рис. 79

Решение. Тень от отрезка СDпадает на две плоскости проекций и представляет собой ломаную линиюCT»KXDT‘. Точку переломаКX можно определить двумя способами:1) при помощи мнимой тени(рис. 78, 79).

Для этого строят тень отрезка на одну из плоскостей проекций, предполагая, что второй не существует. На рисунке сначала построена тень отрезка на плоскость Н (СT‘DT‘). Построенная тень пересекает осьОХв точкеКX, в этой точке тень переломится и с одной плоскости перейдет на другую (в точкуСT»).

2) при помощи тени от промежуточной точки(рис. 80).

Рис. 80

На чертеже точка перелома КX определяется при помощи тени от произвольной промежуточной точкиЕ (ЕT»).

Тени от прямых, находящихся в частных положениях

ПРИМЕР. В ортогональных проекциях заданы отрезки частного положенияАВ,СDиEF. Построить тени, падающие от этих отрезков на плоскости проекций H и V (рис. 81).

Рис. 81

Решение.

1. Отрезок АВ занимает вертикальное положение, поэтому лучи, проходящие через все его точки, образуют вертикальную (горизонтально-проецирующую) лучевую плоскость , которая пересечет плоскость Н по линииH, а плоскость V — по вертикальной прямойm=m». Следовательно, тень от вертикальной прямой линии на горизонтальной плоскости совпадает с горизонтальной проекцией (следом) лучевой плоскости.

Но, так как горизонтальная проекция лучевой плоскости параллельна горизонтальной проекции луча света, то для построения тени на горизонтальной плоскости проекций (от вертикальной прямой) достаточно через горизонтальную проекцию прямой (точку) провести горизонтальную проекцию луча света.

2. Отрезок CDперпендикулярен плоскости V, поэтому проходящая через него лучевая плоскость является фронтально-проецирующей плоскостью.

В ортогональных проекциях тень от прямой СDна плоскости V совпадает с проекцией лучевой плоскости.

3. Отрезок EFпараллелен плоскости V. Его теньET»FT» параллельна и равна данному отрезку.

В ЫВОДЫ:

1. Тень от прямой, перпендикулярной к плоскости, совпадает с ортогональной проекцией светового луча на эту плоскость.

2. Тень, падающая на плоскость от отрезка прямой, параллельной этой плоскости, параллельна и равна отрезку прямой. На комплексном чертеже проекция тени равна и параллельна проекции отрезка.

ТЕНЬ ОТ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

(непрозрачной пластинки)

Чтобы построить падающую тень от плоской фигуры, ограниченной многоугольником, достаточно построить тени, падающие от всех сторон многоугольника.

На рисунке 82 построена тень, падающая от треугольника АВСна плоскости проекций H и V. Тень от вершиныАпадает на плоскость V, а от вершиныВи вершиныС— на плоскость Н. Следовательно, тень от стороныВСпадает на одну плоскость Н и представляет прямую линию, а тени от сторонАВиАСпадают на две плоскости и представляют ломаные линии.

Рис. 82

Падающие тени от сторон АВиАСможно построить при помощи промежуточных точек (как на чертеже 81) или при помощи мнимой тени (АT‘), падающей от точкиАна заднюю полуплоскость Н. Получив треугольникАTHВTHСTH, определяем на осиОХточки перелома 1 и 2 падающей тени и соединяем их с действительной теньюАTV от точкиАна плоскости V. Сторона плоской фигуры, обращенная к теневому столбу, находится в тени, то есть у плоских фигур следует различать освещенную и неосвещенную стороны. Иначе говоря, плоская фигура всегда имеет собственную тень.

Для выяснения освещенности сторон плоскости треугольника применяем следующий прием: обходя на исследуемой проекции периметр треугольника по часовой стрелке, замечаем порядок букв, обозначающих вершины, и сопоставляем с порядком букв, который получается при обходе по часовой стрелке контура падающей тени. Совпадение порядка букв обозначает, что на данной проекции видима освещенная сторона треугольника, несовпадение — что видима неосвещенная сторона плоскости.

На рисунке контур падающей тени при его обходе по часовой стрелке дает порядок букв АT»СT»ВT». Такой же порядок (А»С»В») получается на фронтальной проекции. Следовательно, на V видима освещенная сторона. Горизонтальная проекция имеет обратный порядок букв (А‘‘ё). Это значит, что на горизонтальной проекции к нам обращена неосвещенная сторона плоскости треугольника (сторона, находящаяся в собственной тени).

Этим же приемом можно пользоваться в аксонометрии (рис. 83).

Рис. 83

ТЕНЬ ОТ ДИСКА

(окружности)

Если плоская фигура, бросающая тень, ограничена кривой линией, то лучи, проходящие через точки этой кривой, образуют цилиндрическую лучевую поверхность. В пересечении с плоскостью, на которую падает тень, эта поверхность дает контур падающей тени данной фигуры.

Если плоскость фигуры параллельна плоскости, на которую падает тень, то тень равна самой фигуре (так как равны параллельные между собой основания цилиндра).

На рис. 84 показано построение тени от круга, параллельного плоскости H, на плоскость H. Контуром тени является окружность тог же радиуса. Для построения тени достаточно найти тень от центра С.

Рис. 84

Для построения тени, падающей от кривой линии на произвольно расположенную плоскость, можно применить один из двух способов.

1. На кривой линии намечается достаточно большое число точек, от которых строится падающая тень. Полученные точки (падающей тени) соединяются между собой плавной кривой линией.

2. Около кривой линии описывается многоугольник, строится падающая тень от многоугольника и в нее вписывается тень кривой линии.

На рис. 85 для построения падающей тени от круга, параллельного плоскости V, на плоскость Н использован описанный около него квадрат АBCD. Сначала строится падающая тень от сторон квадрата, его диагоналей и линий, проходящих через центрСпараллельно сторонам квадрата, а затем вписывается в полученный параллелограмм кривая (эллипс). На рисунке эллипс проходит через восемь точек, принадлежащих одновременно падающим теням от окружности, сторон и диагоналей квадрата.

Если тень от кривой линии падает на две пересекающиеся плоскости, то она будет иметь излом на линии пересечения плоскостей.

Рис. 85

studfiles.net

Как научиться ложить штрих по форме предмета

Как научиться ложить штрих по форме предмета- будем усовершенствовать свое мастерство владения карандашом и учиться создавать рисунок геометрических фигур, создавая их объем. В нашем арсенале есть куб, шар, конус и цилиндр.

Наша работа будет разделяться на две части. Первая часть- мы рисуем по- представлению. Возможно у вас есть макеты этих фигур, если нет, то тогда можете заглянуть на страницу как сделать макет геометрических фигур и, собственно, сделать их, но начнем мы с вами с другого. Мы начнем с понимания, анализа формы сначала без макетов. Вы можете сначала их создать и иногда посматривать на них при рисовании, но главное сейчас- научиться анализировать, логически мыслить, вся ваша работа сейчас заключается в том, что- бы думая, без натуры, научиться передавать форму этих основных фигур. Изначально ведь работа проходит в голове, а не перед глазами. Верно?

Вторая часть- будем рисовать с натуры, но так- же, как и в первом случае, не цепляемся к натуре сильно, а в первую очередь думаем и анализируем сами, и теперь уже проверяем себя с тем, что нам показывает натура.

Итак, первая часть. Можно рисовать на формате А3. Берем ватман, карандаш и рисуем фигуру, также не плохо использовать знания перспективы при построении ее. А потом начинаете «ложить» штрих по форме, вылепливая объем фигуры при помощи своего ума и карандаша.

Мы уже знаем, что светотень распределяется по форме предмета, создавая тональные градации, или зоны. Пока возьмем три основные- свет, полутень и тень. Ограничиваемся только фигурами, не используя все пространство.

Давайте нарисуем куб.

Избегаем ошибок. У меня на рисунке слева сильно передана перспектива, чересчур, так не делайте.

Здесь достаточно совсем немного передать ее, слегка исказив форму. Посмотрите на рисунок справа. Видите разницу между передней стенкой и задней?

Этого достаточно. Не такие у нас большие размеры используются, что- бы мы из малых форм превращали архитектуру.

Поговорим о светопередаче. Свет, тень и полутень показаны.

Но не забудьте о золотом правиле- свет удаляясь по форме предмета темнеет, тень- светлеет. Смотрите: свет, удаляясь в перспективу слегка теряет свою яркость, добавьте туда немного штриховочки. А теперь полутень и тень, та- же картина, но в обратном порядке. Тень удаляясь слабеет, слегка светлеет. Но все равно, общий тон тени никогда не будет светлее общего тона света, и полутень тоже не вырывается из своих тоновых границ. Все на своем месте.

Смотрим еще: как мы проводили обучение с первого нашего урока, см. основы рисунка, о том не забываем и сейчас. Ближние к нам углы и грани выделяем, делаем на них акценты. Ближняя грань и углы у меня акцентированы, чем и берут основное внимание на себя, все остальное плавно уходит в пространство. Но сильно здесь это пространство не нужно передавать, так как расстояния у нас, в принципе, маленькие.

Замечание: как определить общий тон- прищурьте немного глаза. Резкость убавится и вы сможете увидеть все в общем. И еще не надо смотреть на работу «влоб», почаще отдаляйте ее от себя, рассеивайте зрение, не цепляйтесь за детали.

И дальше остальные фигуры. Эти фигуры, в общем, у нас достаточно обтекаемы, заокруглены, так- что замечаем следующее:

Допустим, первым в ряду стоит шар. Акцентом на нем здесь является тень и наиболее сильна она будет в том месте, где шар приближен к нам более всего. По краям у меня акцентов нет, так как там форма ушла в пространство- учитывайте этот момент при рисовании обтекаемой формы.

Так- же дело обстоит и с цилиндром и конусом. Там, где форма начинает заворачиваться и уходит в пространство- акцент делать не стоит. Но где и нужно акцентировать форму, то там, где идет излом формы и там, где это будет ближе всего к нашим глазам.

Обратите внимание на конус- нижняя часть его к нам приближена больше, чем верхушка. Значит, нижняя часть его будет передана сильнее, а поднимаясь к верху слабее- смотрите на тень, внизу она сильнее, в то время как поднимаясь вверх она теряет свою активность. Не делайте ее одинаковой тональности по всей высоте. Величины эти здесь не огромны, но все равно существуют, иначе условное пространство правильно не передать.

Останавливаю ваше внимание на штриховке. Это что- ни- на- есть стопроцентный штрих, который ложится по форме. Несмотря на то, что он несколько однообразен и скучноват, но очень полезен в плане обучения. Он учит дисциплинированности, концентрации внимания, учит делать ровные линии и просто чистоте исполнения. Рекомендую выполнить эту работу с применением именно этого штриха, просто старайтесь «вылепливать» форму геометрической фигуры, прочувствуйте руками и глазами весь ее объем и как ее форма «живет» в пространстве. Написано странно, но стараюсь как можно сочнее передать вам всю прелесть этого упражнения. А о штрихах, которые должны ложиться по форме предмета и какие ими не являются мы с вами дальше еще поговорим.

И непереживайте, если что- то не будет получаться. Никто не застрахован от ошибок, а их может быть много и идеального на свете не существует ничего. Но у каждого из нас есть возможность попробовать еще раз, дабы сделать еще лучше.

Как нарисовать геометрические фигуры

Как нарисовать геометрические фигуры- теперь попробуем нарисовать геометрические фигуры с окружением. Окутаем их воздухом, нарисуем в пространстве. Берем основные:

Первым у нас пусть пойдет цилиндр.

Ставим цилиндр на предметную плоскость- стол, освещение ставим так, что- бы тень от фигуры падала красиво на предметную плоскость,

не была ни сильно растянутой, ни маленькой- была гармоничной и подчеркивала объем фигуры.

Натяните бумагу на

планшет, чтобы создать чистый рисунок.

Берите планшет размером 30-40, для такой работы вполне достаточно.

Теперь нам нужно закомпоновать наш цилиндр в плоскости листа, найдите его гармоничное место в пространстве листа, учитывая и тени, обязательно. Используйте для поиска пропорций глазомер, подкрепляйте его ощущениями линейной перспективы.

Обязательно передайте предметную плоскость. Фигура у нас не «плавает» в пространстве, она находится на предметной плоскости!

При построении фигуры обязательно показывайте и невидимые грани, показывайте как строите- линии построения. Это нужно более вам, чем зрителю. Расставляйте акценты там, где это нужно, показывайте пересечение плоскостей. Не забывайте о перспективе. Если вы заметили, то нижняя плоскость цилиндра нам видна больше, чем верхняя, оно и правильно, так как линия горизонта (по крайней мере у меня, у вас может быть по- другому), дает такой обзор.

Посмотрите как строится тень- ее можно правильно передать, используя линии построений. Образно: от источника света идут лучи, которые разделяются на два вида, одни- освещают фигуру, останавливаются на ней, потому за фигурой дальше света не будет. А лучи света, которые не попадают на фигуру идут дальше, освещая все на своем пути. И эту границу мы с вами можем показать. И еще: тень, удаляясь от фигуры, будет иметь тенденцию к некоторому увеличению, это напоминает обратную перспективу. Понимаете почему? Если направить лучи наоборот, то линии построения тени сойдутся в одной точке- точке, из которой идет свет.

Вот примерно так у вас должно получиться.

Дальше в принципе натура нам уже и не нужна, так как все можно проанализировать самостоятельно. Включить аналитическое мышление и

логически рассуждать. Но, все- же, давайте разбирать дальше:

По фигуре видно, что свет падает со стороны и сверху. Значит, верхняя плоскость цилиндра у нас будет освещена более всего, и свет так- же

будет падать на предметную плоскость, так как она тоже как и плоскость цилиндра- горизонтальна. Вертикальные плоскости- стена и обрыв

предметной плоскости, а так- же, сам объем цилиндра будут получать меньше освещения, так как падающего основного света они не получают.

Дальше: предметную плоскость мы черной не делаем- угол предметной плоскости получает в данном случае достаточно света, что- бы тень не была здесь самой активной. Но выделить ее- предметную плоскость все- таки нужно. Это достигается за счет выделения угла предметной плоскости.

Дальше: наша предметная плоскость получает основной свет, но нам нужно показать, что она горизонтально расположена. И мы знаем, что удаляясь свет гаснет, слабеет. Вот чем дальше от нас предметная плоскость будет уходить, тем слабее ее свет будет- ложим штрих таким образом.

Теперь надо разобраться с той частью цилиндра, что будет находиться в тени. Цилиндр у нас расположен вертикально к предметной плоскости, значит основной свет будет падать на горизонтальную его верхнюю плоскость. Все остальное- в тени, за исключением того участка, где свет скользит по форме, так как свет падает не точно сверху, а немного со стороны- этот участок у меня выделен самым светлым на вертикальной плоскости его. Общая- же тень цилиндра активнее стены, так как цилиндр имеет активную собственную тень и сам к нам ближе, хоть стена также расположена вертикально.

Стена- же будет темнее предметной плоскости, потому как она вертикальна- значит света здесь будет меньше, и потому, что она будет находиться дальше всего, будет на заднем плане. Ложим штрих таким образом.

Падающая тень фигуры будет самой активной, но она так- же лежит на предметной плоскости, а потому- удаляясь на ней будет немного становиться слабее.

Ну и осталось расставить акценты там, где это необходимо- изломы форм, которые будут к нам располагаться ближе- будут акцентированы.

Если по началу рука не слушается, трудно держать

карандаш и трудно ложить штрих по форме, да и четко определить саму форму штрихом трудно, то есть возможность поработать так, как показано на рисунке слева.

Легонько намечаете изломы формы. То- есть: допустим, вы в курсе, как распределяется свет по форме предмета. Вы знаете, что этих зон пять: блик, свет, полутень, тень и рефлекс. Это все точно, но условно. Что- бы передать более качественно объем фигуры, вы можете намечать сколько угодно изломов, и чем их будет больше, тем объем фигуры будет показан мягче. Зрительно разделяете фигуру на эти зоны и ложите обычный прямой штришок, но так, что- бы вылепить объем- используете частоту стежка- штриха или силу нажима карандаша.

Здесь прошу вас не путать два понятия: как распределяется свет по форме предмета и как ложится штрих по форме предмета. В первом случае у нас- 5 зон, во втором- можем намечать столько зон, изломов формы, сколько вам будет нужно. Но не черните, все вспомагательные линии должны быть малозаметными.

Замечание: если вы могли заметить, посмотрев на этот рисунок, то увидели, что с более освещенной стороны

конуса стена на заднем плане темнее, а с другой, менее освещенной стороны конуса- стена светлее.

Дело в том, что стена одинакова и там и там, но так уж видит наш глаз.

Для остроты ощущения действительности, для наилучшего акцента света и тени, для гармоничного осязания нашим глазом рисунка, да и в

конце концов, давайте сделаем нашему глазу приятное! Пусть он видит в рисунке то, что видит в натуре. Это только легкий нюанс,

который только обогатит наш рисунок, можно ненавязчиво передать.

Дополнение: смотрите как строится тень у конуса.

Дальше давайте сделаем рисунок шара.

Построение вы можете увидеть слева.

Заметьте, как строится тень фигуры. С падающей мы уже разобрались, вроде: определяем с помощью глазомера и подкрепляем знаниями перспективы.

Не забывайте, что тень падает на предметную плоскость- это нужно передать и понимать.

А вот как дела обстоят с собственной тенью? Интересно, что если провести линии от точки освещения до центра шара, через который проходит диаметр, который образует круг тени, то этот диаметр будет перпендикулярен линии, проведенной до точки освещения. Если это понять, то и как ложить штрих по форме шара, дабы показать собственную тень- совсем не сложно.

Теперь мне что- то стало скучновато рисовать в одной манере и захотелось поэкспериментировать.

Посмотрите на работу справа. Как вы думаете, она выполнена штриховкой? Не похоже. Она выполнена тональным пятном с использованием

карандашей различой степени мягкости. Если вы возьмете карандаши с цельным грифелем, без деревянной оправы, и будете просто набирать

тон на бумаге, а не штриховать, то у вас тоже получится такой вот рисунок.

А что еще, кроме техники исполнения у нас не так? Свет наместе, тени тоже, значит- все в порядке.

Но все- же рассмотрим детальнее. Самый яркий свет у нас будет на освещенной стороне шара, на плоскости он будет не таким активным и будет слабеть с удалением от нас. Самая темная тень будет падающая, на изломе предметной плоскости будет света немного больше, но тем не менее, акцентируем эту область.

Посмотрите на собственную тень шара- я ставлю акцент на той области его, которая будет ближе к нам, и заворачиваясь по форме, тень

будет терять активность. Помните: шар- форма обтекаемая.

Стена

в полутени, притом на заднем плане- вот пусть там ненавязчиво и остается. Единственное- она будет «играть» с объемом шара.

Со стороны света стена будет казаться несколько темнее, со стороны тени- светлее. Давайте и здесь сделаем нашему глазу приятное;)

Как научиться ложить штрих по форме предмета. Штриховка

Вот тут мы плавно подошли к тому, о чем уже говорили в самом начале этой страницы. Как ложится штрих по форме предмета и какой штрих таковым не является. Дело в том, что у каждого рисовальщика, в процессе работы или учебы вырабатывается свой определенный стиль штриха. Конечно, есть каноны, у различных исторических времен свои собственные каноны рисования и штриха, но совсем не обязательно им придерживаться. По желанию. Я считаю, если с помощью штриха можно передать объем фигуры и само пространство в листе, то абсолютно все равно, что с себя представляет этот штрих. Главное, что- бы было грамотно все сделано и красиво. По простому- не делайте соломы, учитесь рисовать красиво. К штриху это так- же относится. На этой странице мы учились делать штрих, продолжим еще немного.

Вот например вот так, как я рисую кубик, который у нас еще остался не нарисован.

1. Определяем место фигуры в листе

2. Располагаем фигуру на предметной плоскости и находим его конструкцию и его тень, не забывая учитывать перспективу

3. Определяем место света и тени- ложим легкий штрих. Это дает нам возможность сразу определиться с распределением света и тени в нашем рисунке, разделить их

4. Ну а дальше «лепим» форму куба штрихом, не забывая о передаче протаранства в листе.

Если вы посмотрите на штрих, которым выполнена работа, то он достаточно необычен, верно? На уроках рисунка к такому штриху лучше не прибегать, не пугайте учителей, у них не такие современные прогрессивные взгляды, как у вас. Но в своих творческих работах такой штрих применять можно, почему бы и нет? Ведь рисунок сделан по всем законам. Передано пространство в листе, показана форма предмета, переданы основные тональные соотношения в нашем рисунке. Но к этому еще мы добавили штрих, который делает работу интересной и воздушной. Ну а дальше опять, разбираем рисунок, анализируем:

Давайте пройдемся по основным

тональным отношениям, для начала по теням:

самая темная тень- падающая, дальше идет собственная тень куба. Излом предметной плоскости занимает третье место, ее мы выделяем,

но не черним, так как там достаточно света. И четвертая- стена, на которую тоже попадает свет, можно сказать, что стена находится

в полутени, но дальше всего. Смотрите как играет полутень стены с формой куба: со стороны освещенной части куба стена темнее, со

стороны тени- светлеет. Эти градации могут быть очень невелеки, но они присутствуют.

Дальше анализируем свет: самая светлая и освещенная часть будет верхняя плоскость куба, вторая по светлоте- предметная плоскость, которая находится перед нами горизонтально и уходя в пространство- теряет свет.

На изломах форм делаем акценты. Ближние грани куба и углы выделяем, это поможет вытащить его из пространства наперед.

И не забываем- свет удаляясь темнеет, гаснет, тень удаляясь теряет свою активность и несколько светлеет, но учитываем золотое правило: самый темный полутон на свету светлее самого светлого полутона в тени.

На последок: если вы решите поэкспериментировать со штриховкой. Так как и варьируется тональность свето- тени, которую мы передаем в пространстве листа, так и штрих может изменять форму- поиграйте с размером штриха. Стена выполнена штрихом среднего стежка, довольно статичная. Куб выполнен мелким и активным штришком, придающим кубу динамику. А предметная плоскость выполнена длинными стежками, довольно тривиальными и малоинтересными. Так что, даже штрих помогает выявить в картине главное действующее лицо- куб, который выполнен наиболее динамичным штрихом, притягивающим внимание, на мой взгляд. А как вам кажется?

Попробуйде сделать что- то свое, поэкспериментируйте, тогда самая простая работа будет выполняться с удовольствием, большим вниманием и огромным интересом. А когда вы сидите, выполняете работу, например- стараетесь ровно положить штрих по форме, да еще у вас и получается, и при этом начинаете замечать, что от концентрации вашего внимания замирает дыхание, вот в эти самые минуты и ощущаешь всю предесть рисунка и получаешь несказанное удовольствие.

paintmaster.ru

Рисование теней

Обсуждение вопроса о рисовании теней выходит за рамки «проблемы изображения с натуры», но для полноты изложения сюда включены некоторые элементарные понятия об этом.

Рисование теней грибов

Рисование теней грибовПод интенсивностью тени мы подразумеваем степень затемненности предмета. Оттенки оказывают решающее влияние на развитие представления о пространственности тел. Различают тени собственные и падающие. Собственные тени мы наблюдаем на телах, под падающими подразумеваем тени, которые бросает источник света на места, куда лучи света вовсе не могут проникнуть или проникают лишь частично, так как им мешает тело. Иногда тень падает на край тела. Иногда части тела могут бросать тени на само тело. Тени различной степени затемненности нужно внимательно наблюдать и сравнивать, избрав одну площадь тела основной и сравнивая с ней степень затемненности крайних площадей. Тень мы наблюдаем, сильно прищурившись. Чем сильнее мы прищуримся, тем выразительнее выступят оттенки и пространственность тел.

Рисунок 1 — Рисование тени карандашом.

Недостатком школьных рисунков обычно бывает то, что они неточно отражают интенсивность затемненности падающих теней. На определении интенсивности теней можно упражнять изобразительное чувство учеников. Давайте проведем небольшой урок рисования тени.

Рисование теней простым карандашом

На рис. 1А изображен античный дорический столб из белого мрамора, освещенный с левой стороны. Фоном его будет частично светлое небо, частично темная поверхность. Собственная тень будет на правой стороне столба. Самая темная тень окажется на краю, если фоном будет светлая площадь неба. Если за столбом находятся более темные поверхности, то на краю его появится отраженный свет, или световые рефлексы. Самая темная собственная тень в этом случае окажется левее от рефлексов, в интенсивность которых она будет постепенно переходить.

Подобное явление наблюдается, как видно на рис. 1В, на круглых естественных предметах. Падающую тень круглого тела мы будем видеть эллипсовидной (рис. 3В). В связи с тем, что в классах больше окон, через которые проникает свет, за телом появляется больше эллипсовидных теней. Когда их прикрывают, возникает более темная теневая площадь. Наиболее темной падающая тень будет там, где прикрыты все эллипсы.

Менее интенсивной будет тень там, где прикрывают тени двух эллипсов. Неприкрытые тени при освещении постоянной интенсивности будут наименее темными. Падающая тень дает на краю круглого стола отраженный свет, или рефлекс.

На примере ребристых тел, пользуясь искусственным светом, преподаватель объясняет ученикам принцип построения падающих теней.

Рисунок 2 — Принцип построения падающих теней.

Рисунки следует выполнять теоретически. На рис. 2А освещен боковой стержень, падающую тень от которого мы должны наблюдать и изобразить. Падающая тень отходит от самой низкой точки стержня, и, так как осветительный прибор помещен на плоскости фасадной прямой, проходящей через самую нижнюю точку стержня, направление падающей тени на горизонтальной поверхности будет изображено горизонтально.

Если бы осветительный прибор находился ближе к нам, направление падающей тени на рисунке отклонялось бы немного вверх. Если бы осветительный прибор был отодвинут несколько за фасадную плоскость (рис. 4А), тень отклонилась бы несколько вниз. Длина тени зависит от высоты осветительного прибора: если мы ведем касательную осветительным прибором к самой высшей точке стержня, световой луч в воздухе определяет длину падающей тени на поверхности. Падающая тень вершины В будет в конечной точке падающей тени стержня, в В’. Падающая тень точки А, точка А’, будет идентична с точкой А.

В связи с тем, что при рисовании падающей тени с натуры мы предполагаем естественный осветительный прибор – солнце, от которого лучи расходятся центрально, во все стороны, мы должны были бы изображать тени по принципам центрального освещения. Но солнечные лучи излучаются на таком расстоянии, что в пучке они почти параллельны. Поэтому для упрощения при конструированных падающих тенях мы принимаем во внимание направление параллельных лучей.

Для изображения направления падающих теней необходимы два элемента: направление падающей тени (на поверхность) и направление светового луча (в воздухе). Слова «в воздухе» и «на поверхность» мы применяем в школьном обучении для более наглядного объяснения понятий.

Падающая тень стены (рис. 3А). Речь идет о падающих тенях двух стержней, вершины которых соединяем. Будет ли стена освещена или будет она в тени, определяем ее форму по направлению падающих теней. Сторона поверхности, на которую падает это направление, будет освещена, обратная – затемнена.

Рисунок 3 — Рисование тени стены.

Рисование падающей тени ребристого тела

Строим падающие тени трех вертикальных ребер (рис. 3В). Подвинув направление падающей тени по поверхности к основанию тела, увидим, какие ребра образуют предел собственной тени. Прежде всего направление падающей тени натолкнется на точку А основания, затем на С, а потом на Е. Ребро в точке А будет передним пределом, ребро в точке Е – задним пределом собственной тени. Увидев, благодаря перемещению направления падающей тени на поверхности, что ребра АG к GЕ освещены, мы ставим перед собой задачу изображения падающих теней ребер АВ, СD и ЕF. Падающие тени их вершин мы соединим и ограничим предел падающей тени.

Рисование падающей тени цилиндра

Для того чтобы установить поверхностные прямые, обозначающие предел собственной тени, мы снова подвинем направление падающей тени на поверхности к основанию цилиндра. Из первой точки соприкосновения A и из последней точки Z будут выходить пределы теней – собственной и падающей. Дуга падающей тени будет исходить из падающей тени вершины В и Y. Если бы восстановить поверхностные вертикальные абсциссы на дуге эллипса между точками А и Z и построить их падающие тени (падающие тени их вершин между В и Y), то они ограничили бы кривую часть эллипса на поверхности. Падающая тень вершины В будет в В’, точки Y – в Y’.

Рисунок 4 — Рисуем падающую тень цилиндра и круглого тела.

Куда падает падающая тень цилиндра, установим с помощью касательной, построенной к верхнему основанию, к верхнему эллипсу. Она будет параллельна направлению светового луча в воздухе.

Рисование падающей тени шара

К шару проводим касательные, параллельные направлению светового луча в воздухе. Соединение касательных является большой осью эллипса собственной тени. Продолженное направление касательных ограничит длину эллипса на поверхности.

Падающая тень конуса. Строим падающую тень высоты конуса. Можете ознакомится с тем, как рисовать конус в статье 7 способов перспективного рисования. От точки А ведем линию, параллельную направлению падающей тени на поверхности, из вершины V – прямую линию, параллельную направлению светового луча. От падающей тени вершины, из V’, проводим касательные к основанию. Из точек соприкосновения строим поверхностные прямые к вершине V, образующие предел собственной тени на конусе.

Рисуем тень от конуса и пирамиды

Нужно обратить внимание учеников на то, что у тел формы конуса и пирамиды падающие тени ни в коем случае не бывают на поверхности прямыми.

Рисунок 5 — Рисование падающей тени конуса и пирамиды.

Падающая тень пирамиды строится подобным же образом. Прежде всего, строим падающую тень высоты пирамиды. От падающей тени вершины рисуем касательные к основанию. Они образуют предел падающей тени на горизонтальной площади. Ребра тела, выходящие из точек соприкосновения основания, образуют предел собственной тени пирамиды.

Усеченная пирамида и конус. Прежде всего, строим падающую тень целого конуса и пирамиды без усечения, потом собственную и падающую тень внутреннего цилиндра или призмы. Последовательность работы описана выше.

Ломаные тени. Ломаные тени, попадающие на вертикальную наклонную и цилиндрическую поверхность, изображены на рис. 6А, В, С.

Рисунок 6 — Рисуем ломанные тени конуса и усеченного конуса

Падающие тени, наблюдаемые на телах. На телах, которые изображаем с натуры, мы не конструируем ни падающих, ни собственных теней. Мы изображаем оттенки теней и рефлексов такими, какими они нам кажутся, когда мы опять прищуриваем глаза. Мы тщательно определяем оттенки краев соседних тел, сравниваем, где тень темнее, где она наиболее темная.

Степень затемненности тени сравниваем с одной основной поверхностью.

Загрузка…libtime.ru

уроки рисования: Светотень

Доброго времени суток! В сегодня мы поговорим о том как передать объем предмету, на примере шара. Но для этого урока необходимо повторить темы «Рисование кругов» и виды штриховки

Делать объемными предметы помогает светотень. В зависимости от объекта и его положения по отношению к источнику света, светотень имеет ту или иную яркость и располагается в определенном месте. Любая фигура отражает свет и отбрасывает тень.

Светотень можно условно разделить на несколько «частей»: блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, падающая тень.

Блик — самая освещенная и яркая часть светотени.

Внимание, на глянцевых и гладких поверхностях блик яркий и четкий, на

матовых он приглушен и плавно переходит в свет. Блик почти всегда

белый. Это то место, которое полностью отражает свет. Его мы часто

видим, например, в глазах.

Свет — область, на которую падает свет, самая

освещенная часть после блика. Здесь уже хорошо виден сам цвет предмета, и

он самый светлый.

Внимание, чем ближе фигура к источнику освещения, тем ярче свет предмета.

Тон (или несколько тонов, градация тонов) – это то

место, которое еще освещено светом, но не так сильно, как свет, это

переход от света к тени. Он имеет более приглушенную цветовую

насыщенность.

Собственная тень — неосвещенная, самая темная часть на предмете. В этой области предмет на освещен, цвет самого предмета самый темный.

Рефлекс — область, на которую отражается свет от

окружающих предметов, в нем смешиваются все окружающие цвета предметов.

Это важно, так как от этого зависит целостность изображения.

Падающая тень — образуется от предмета на другой

плоскости, к примеру, человек стоит на дороге, на дорогу отбрасывает

тень. На эту плоскость не попадает свет, будучи заслоненным предметом.

Падающая тень темнее собственной тени предмета, чем ближе тень к

предмету, тем она четче и темнее, чем дальше, тем рассеянней и светлее. И

еще, не забывайте уводить падающую тень в перспективу, если она, к

примеру, ложится на стол.

Не забывайте, что тень повторяет предмет, от которого она падает. Тень от квадрата будет квадратом, тень от круга — кругом.

Более того свет и собственная тень и тон и полутон ложатся по предмету. Они его «рисуют», повторяя его форму.

Степень освещения зависит от положения предмета в пространстве

относительно источника света, от характера источника света, расстояния

от поверхности предмета до источника света, а также от падения луча

света на поверхность.

Также степень освещенности предмета зависит

от того, как близко предмет находится к источнику освещения. По мере

приближения предмета к свету, его освещенность будет усиливаться, и

наоборот, по мере удаления – ослабевать.

Моделировка шара

Моделировка шара зависит от умения строить правильный круг.

После того как намечена линия собственной тени, проходящая по

окружности шара, начинают лепку его объема штрихом. При этом учитывают

расположение самого освещенного места и границ теневого контраста.

Степень освещенности по мере продвижения к ним будет постоянно

уменьшаться и со временем перейдет в собственную тень. Падающая тень

отшара — это всегда тень от круга, образуемая

пересечением лучей света, идущих по касательной к поверхности предмета,

на которую падает тень. При удалении поверхности шара от глаз контраст

между светом и тенью последовательно снимается, «гаснет», поскольку

уменьшается естественная интенсивность света, собственная и падающая

тени последовательно высветляются. Выявлению объема шара светотенью

способствует фон, на котором решена форма шара.

При тональном решении рисунка с фоном необходимо для себя четко

определить: что является более темным — собственная тень предмета или

фон, на котором он расположен. Лучшей, выразительной тональной

трактовке форм способствует знание тональной гаммы рисунка и техники

штриха, определяющей плотность гона (при сближении штрихов друг с

другом) и выразительность всего рисунка.

1 — собственная тень; 2 — полутон; 3 — рефлекс; 4 — свет; 5 — падающая тень. Построение формы шара

radugaart.blogspot.com

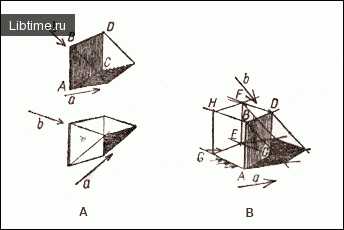

Тени — Математические этюды

совместно с Алексеем Яковлевичем Канелем-Беловым

Возьмём прожектор, светящий параллельными лучами. То, что у куба бывает тень в виде квадрата, очевидно. А каково наибольшее число вершин многоугольника, который может являться тенью куба? Если диагональ куба параллельна лучам света, то тенью будет правильный шестиугольник!

Развернём прожектор с экраном и поместим за экран некое тело. Тень на экране-ширме — квадрат. Обязано ли наше тело быть кубом?

Добавим экран и прожектор в направлении, перпендикулярном первому. Теперь уже две ортогональные (перпендикулярные) проекции — квадраты. Только ли куб может давать такие тени?

А если три ортогональные проекции — квадраты? Бывает ли тело, отличное от куба, имеющее три ортогональные тени в виде квадратов?

Легко придумать невыпуклые тела — например, куб с изъянами — дающие такие проекции. А если при изучении вопроса ограничиться рассмотрением только выпуклых тел, или даже ещё более узкого класса — правильных многогранников?

Оказывается, что бывает даже правильный многогранник, отличный от куба, дающий тени в виде квадратов в трёх перпендикулярных направлениях.

Действительно, в куб можно вписать правильный тетраэдр! Четыре вершины тетраэдра будут совпадать с вершинами куба. Все рёбра тетраэдра будут являться диагоналями граней куба и, следовательно, будут равны между собой.

Если посмотреть через какую-либо грань куба, то так расположенный правильный тетраэдр «занимает» всю проекцию куба вдоль направления, перпендикулярного грани.

Значит, если куб расположен так, что три его ортогональные проекции — квадраты, т.е. экраны параллельны граням куба, то и правильный тетраэдр, вписанный в него, будет давать те же самые тени— три квадрата.

www.etudes.ru

Leave a Comment