Собственная и падающая тень – , , , , , .

16.02.2020

Разное

Разное

Собственные и падающие тени объектов. — МегаЛекции

На афс изображаются не только те или иные объекты местности (строения, леса и отдельные группы деревьев, возвышенности), но также их тени. Последние подразделяются на собственные и падающие.

Собственной называется тень части предмета, освещенной рассеянным светом. Она располагается с противоположной стороны предмета по отношению к падающим солнечным лучам. Плотность собственной тени возрастает от ее краев к середине за счет уменьшения в этом направлении количества рассеянного и отраженного света. Собственные тени объектов всегда отображаются на аэроснимках, затрудняя дешифрование затененных частей, например горных склонов.

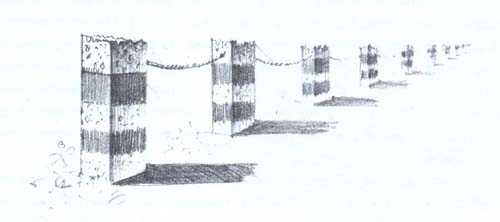

У каждого объекта, освещенного солнечными лучами, кроме собственной тени наблюдается также и падающие тени, которые возникают около каждого предмета, не пропускающего солнечные лучи. Они падают на смежные объекты и на земную поверхность, полностью или частично их закрывая.

Падающие тени имеют неодинаковую плотность, они состоят из полной тени и полутеней. Полутени возникают по периферии от полной тени, вследствие чего края тени предмета местности имеют часто нерезкие, размытые границы.

Падающие тени отражают силуэт сфотографированного объекта, а их очертания зависят от направления падения солнечных лучей, характера форм соответствующих объектов местности и положения поверхности, на которую тень падает. Форма падающ тени правильно передаёт силуэт сфотогр объекта только в отдельных случаях, а именно при одинак длине тени с высотой объекта. Это возможно в том случае, когда солнечн лучи составл с земн пов-тью угол 45 град. В случае если падающ тень проектируется на горизонт пов-ть, то её длина зависит от высоты Солнца над горизонтом и расстояния данного объекта местности от главной точки афс. Тени искажают форму и размеры объектов и поэтому должны учитываться при дешефрир аэроснимков, особенно крупных масшт. Изображ падающ теней отдельных предметов на аэроснимках крупн. Масшт позволяет опред. Высоту этих предметов. h=ltgα, гдеα-угол, образ направл солнечн лучей и земной пов-ти. L-длина тени.

Тон и структура изображений.

На ч-б аэрофотоснимках различия изображений тех или иных объектов отображается тоном фотографического изображения, который определяется степенью почернения светочувствительного фотографического материала. Тон является логарифмической функцией яркости изображении на снимке объекта. Степень почернения, в свою очередь измеряется оптической плотностью D, которая определяется из уравнения D=lg1/τ; τ=F/F0

Где τ- коэффициент пропускания,F -световой поток, проходящий через почернение фотограф слоя, нанесенного на прозрачy подложку, F0— световой поток, падающий на фотограф слой. Степень различия пл-ти фотогр изображ м/у объектом и фоном, обусловл их яркостями, назыв контрастом. Наименьш знач. Контраста при кот. Данный объект становится доступным для зрения, назыв пороговым контрастом. Если контраст данного объекта на афс больше порогового контраста, то объект различим на снимке, а если меньше, то его на снимке увидеть нельзя.

На ч-б афт яркости объектов земн пов-ти отображ различными тонами аэф изображ от белого до чёрного через гамму серых тонов. Гдлаз чел-ка способен различать около 25 ступеней серых тонов.

Тон или цвет изображения леса зависит от тона или цвета изображения отдельных крон, от соотношения в видимом пологе леса затененных и освещенных частей, от цвета и тона подстилающей поверхности, просвечивающей сквозь кроны. Как правило, леса из ели, пихты и сосны характеризуются более темными тонами, чем лиственные и лиственничные.

Особенности изображения топографических объектов на цветных и спектрозональных аэроснимках.

К числу важных деталей аэрофотоаппарата, оказывающих большое влияние на повышение дешифровочных свойств аэроснимков, относится светофильтр. Физические свойства светофильтра хар-ся цветом, плотностью окраски и кратностью. Цвет определяет те лучи спектра, которые пропускает и поглощает данный светофильтр, а плотность характеризует степень интенсивности окраски светофильтра, а именно, чем гуще он окрашен, тем сильнее происходит поглощение лучей. Под кратностью понимают значение увеличения выдержки по сравнению с ее значением при фотографир данного участка земной пов-ти без светофильтра. Т.о., светофильтры обладают избирательной способностью поглощать или пропускать лучи разных зон спектра. В связи с этим они подразделяются на три группы: монохроматические – пропуск лучи какого-либо одного цвета и одновременно поглощающие все остальные, селективные — пропуск лучи нескольких цветов спектра и одновременно поглощающие остальные, компенсационные – частично поглощающие лучи одного цвета и одновременно полностью пропускающие лучи всех остальных цветов. Монохром и селективные использ при многозональной съёмке, когда ставится задача получ несколько изображ одного ландшафта в разных зонах спектра. Компенсационные светоф. Использ для ослабления лучей сине-фиолет и голуб частей спектра, кот рассеиваясь атмосферой, образ атмосферн дымку. Так же использ ч-б панхроматическая аэроплёнка, кот очувствлена ко всей видимой части спектра. Кроме спектрозональн аэроплёнки использ и цветные аэроплёнки, на кот гобъекты земн пов-ти изображ в цветах, близких к натур. Эти плёнки имеют 3 эмульс слоя. Верх слой-несенсибилиз эмульсия, наиб чувств к синей зоне спектра. средний ортохрпоматич – к зелён лучам, а ниж. панхроматич. –к красным.

Дешифровочные признаки.

В процессе дешифрования аэроснимков используют закономерности фотографического воспроизведения и пространственного размещения объектов земной поверхности, которые получили название дешифровочных признаков.

В зависимости от назначения и задач различают общегеографическое и тематическое дешифрование.

Общегеографическое дешифрование подразделяется на топографическое и ландшафтное.

Топографическое дешифрование является одним из важных процессов создания и обновления топографических карт; оно обеспечивает получение контурной нагрузки (ситуации карт).

Ландшафтное дешифрование осуществляется для решения многочисленных задач, связанных с географическим изучением территории. К числу этих задач относятся: региональное или типологическое районирование территории, изучение динамики и особенностей развития ландшафтов, исследование характера влияния деятельности человека на ландшафты и др.

В зависимости от решаемых задач, географических условий исследуемой территории и других факторов общегеографическое и тематическое дешифрование снимков выполняется различными методами.

Полевой метод – это дешифрование непосредственно на местности. При этом одновременно наносятся на снимки не изобразившиеся на них объекты. К числу этих задач относятся: региональное или типологическое районирование территории, изучение динамики и особенности развития ландшафтов, исследование характера влияния деятельности человека на ландшафты.

Полевой метод – это дешифрование непосредственно на местности. При этом одновременно наносятся на снимки не изобразившиеся на них объекты. К числу последних относятся объекты, появившиеся или изменившиеся после производства аэрофотосъемки, объекты небольших размеров, не изобразившиеся на снимках данного масштаба. Полевой метод дешифрования характеризуется высокой точностью и объективностью результатов, но требует значительных затрат времени и денежных средств.

Аэровизуальный метод дешифрования может быть отнесен к числу полевых. Он заключается в распознавании изображений объектов на снимках с самолета или вертолета. Этот метод требует специальной подготовки исполнителей по быстрому ориентированию в полете и безошибочному опознаванию объектов на снимках в течение короткого промежутка времени.

Камеральный метод дешифрования снимков состоит в получении информации об объектах местности в камеральных условиях без их полевого изучения. Это возможно выполнять только при условии знания географических особенностей исследуемой территории и объектов, для нее характерных.

Машинный способ дешифрования снимков предусматривает различные виды обработки и преобразования съемочной информации: фотометрические, фотоэлектронные, пространственная фильтрация и другие.

42. Географические основы дешифрования. Косвенное дешифрование на основе корреляционных связей.

Одним из непременных условий качественного дешифрования аэроснимков является знание географической сущности изображенных объектов, закономерностей их пространственного размещения и взаимосвязей. Необходимо ясное представление о климатических особенностях территории картографирования, фазах развития растений, связанных со сменой года и изменениями погоды (фенологические фазы), а также о гидрологическом режиме рек и озер. Отмеченные выше факторы характеризуют географические условия территории, определяют оптимальной технологии полевых и камеральных работ по созданию карт, применение условных знаков для отображения объектов при топографическом дешифровании аэроснимков.

Знание и учет закономерностей пространственного размещения взаимосвязанных элементов ландшафта и составляют географическую основу дешифрования. Эта основа позволяет выявлять по аэроснимках объекты и явления, непосредственно на них не отображающиеся, по так называемым косвенным признакам (индикаторам). Большая роль в таком индикационном дешифровании принадлежит морфологической структуре изображения или рисункам аэрофотоизображения, отображающим типы ландшафта, его характерные особенности.

Поясним действующие в природе взаимосвязи на примере рельефа – одного из главных компонентов ландшафта. Влияние рельефа земной поверхности на другие компоненты очень велико. Он определяет условия увлажнения поверхности, характер распределения и изменения почвенно-растительного покрова. Изменения рельефа в процессе его развития, а также под влиянием антропогенных процессов влечет за собой изменения особенностей других компонентов ландшафта. Поэтому динамика и структура рельефа находят отражение в тенденциях изменения характера рисунка фотографического изображения земной поверхности.

К числу природных явлений, наиболее резко и быстро изменяющих морфологию земной поверхности, относятся землетрясения и вулканизм. Сильные землетрясения в горах почти всегда сопровождаются обвалами горных пород, появлением естественных плотин в речных долинах. В районах действующих вулканов в результате их извержений существенным образом изменяются их склоны и подножья. Крупные изменения местоположения, форм и размеров эолового рельефа, особенно в районах песчаных пустынь, в результате сильных и длительных ветров приводят к полному изменению внешнего вида рельефа.

В настоящее время увеличивается влияние хозяйственной деятельности человека на процессы развития рельефа. Так, например, в районах поливного земледелия отмечается интенсивное развитие овражной сети. Все отмеченные и многие другие изменения рельефа существенным образом меняют внешний облик ландшафтов соответствующих территорий и характер их изображения на снимках, особенно крупного и среднего масштабов.

43. Влияние сезонных изменений ландшафта на условия и сроки аэросъемки.

Для получения качественного изображения на афс земн. пов-ти, кроме научно обоснованного выбора оптимальных фотографических и геометрических параметров аэрофотосъемки, необходим правильный выбор времени суток и сезона года для производства аэрофотосъемок.

В течение теплового периода года наибольшей изменчивостью характеризуется растительный покров, что связано с фазами развития растений.

Изменения растительного покрова зависят от климатических факторов и существенным образом влияют на резкость аэрофотографического изображения, что снижает качество содержания топографических карт. Непременным условием выполнения аэрофотосъемки для создания топо.карт является предварительное географ. изучение динамики ландшафтов районов, географ. изучение динамики ландшафтов районов, подлежащих картографированию.

Аэрофотосъемку нераспаханных степей рекомендуется производить в сроки, когда степная (ксерофитная) растительность достигла наиболее полного развития. К этому времени травянистая растительность здесь подсыхает, а полукустарники имеют несколько более темную окраску по сравнению с сухой травой. Поэтому аэрофотоснимки, полученные в августе, обычно имеют более контрастное изображение, что позволяет уверенно дешифровать растительность этих районов. Для некоторых территорий важно учитывать даже время суток. При производстве аэрофотосъемочных работ необходимо учитывать особенности солнечного освещения земн. пов-ти в течение дня, а также изменения характера собственных и падающих теней объектов, имеющих значительную относительную высоту. Падающие тени горных вершин и крутых склонов в это время относительно невелики и в минимальной степени закрывают соседние участки местности.

44. Определение количественных характеристик объектов при дешифрировании аэросъемок.

К числу хар-к объектов, отобр.на топокартах, отн. лин. размеры объектов, их высота, глубина. Часть хар-к опр.в натуре или получ.из материалов кф значения. Бол-во параметров измер.по аэроснимкам при камер.дешиф., уточн. И провер.в процессе рисовки рельефа на универс.приборах.

По аэроснимкам м.б.опред.:

Ширина рек, каналов, промоин, дорог, плотин, мостов, паромов и др.

Длина мостов, плотин, бродов…

Диаметр стволов деревьев и сред.рас-я м/ду деревьями

Высота курганов, насыпей, обрывов, форм рельефа(гряд, даек,скал-останцев…), а также высота заводских труб, опор линий ЛЭП, деревьев…

Глубина рек, выемок, ям, оврагов, промоин, крутизна склонов

Скорость теченпия реки

Длина и ширина: L=lm, где L-длина(ширина) объекта в натуре,м; l-на снимке, m-знамен.численного масш.снимка.

Высота объектов опр. Путем измер. Параллактических смещений Δр, равных разностям отсчетов по паралл.винту прибора при наведении при наведении марки на верх объекта рв и на его основание рн.

Высота деревьев по длине тени: hд=lm/lт, где l-длина тени на снимке,мм; m-знам-ль масштаба снимка, lт-отн.длина тени, знач.котор.опред по табл. В зав-ти от времени съкмки и широты мест-ти.

Крутизна склонов: tgi=fk Δр/bd, где fk—фок.расст.; Δр-разность прод. Параллаксов точек основания и вершин склона; b- базис фот-я; d-заложение склона. d=√(d’)2-2d’CosβΔr+Δr2

d’-измер.рас-е на снимке м/ду точками вершины и основания склона,мм; β-угол,м/ду направ., провед из центр точки снимка О на точку вершины склона, и напр падения склона; Δr-смещение точки вершины склона, вызв.ее превыш. над точкой основания; r-рас-еот центра снимка до вершинысклона на снимке. Δr=r/b* Δp

Скорость течения по форм. Шези Vcp.=c√Ri, с-коэф шерохов-ти, R-гидравл. Радиус, почти равен сред.глубине русла R=Hcp, i-уклон пов-ти воды

45. Микрофотометрическое дешифрирование аэроснимков.

Изображение на аэро- и космических снимках состоит из участков с различной оптической плотностью, которая зависит от яркости объектов местности.

Яркостные различия объектов, зафиксированных на фотоснимках, воспроизводятся в виде разности их оптических плотностей, которые можно измерить и выразить количественно. Измеряя оптические плотности деталей изображения и зная значения коэффициентов яркости соответствующих объектов, можно классифицировать эти объекты по однородным классам. Такой способ дешифрования называется микрофотометрическим.

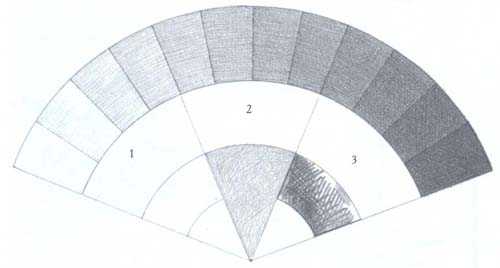

Измерение плотностей изображения может быть выполнено как визуально, так и с помощью приборов. Визуальная оценка плотностей выполняется по специальной шкале черно-белых тонов, состоящей из 7-10 ступеней. Точность такой оценки ±10% и зависит от индивидуальных качеств специалиста. Стремление повысить надежность и объективность опознавания объекта по их фотометрическим характеристикам вызвало разработку специальных приборов и методов измерений. Выделяют до 256 градаций плотности (или прозрачности) с точностью до ±0,01%.

Для измерения оптических плотностей используются денситометры и фотометры различных конструкций. Принцип работы этих измерительных приборов состоит в том, что луч от источника света происходит через проявленный слой, попадает на фотоумножитель (ФЭУ), где возникает фототок, энергия которого зависит от величины оптической плотности. Силу тока можно отсчитать по шкале прибора, градуированной в единицах оптической плотности. При измерении световой луч пробегает строка за строкой по всей площади снимка (непрерывное измерение) или просвечивает отдельные участки (дискретное измерение). Так как световой луч имеет некоторую толщину, то прибором будет измеряться оптическая плотность не идеальной точки проявленного слоя, а небольшого участка, в пределы которого могут попасть детали местности с различными яркостями. Поэтому результат измерения всегда будет осредненной величиной.

Микрофотометрическое дешифрование производится путем фотометрирования ряда профилей по выбранным направлениям.

Способы микрофотометрических измерений в тех или иных вариантах используются в автоматизированном дешифрировании, а фотометрические приборы обычно служат одним из блоков сложных дешифрирующих систем.

46. Перспективы развития и направления автоматизации дешифрирования.

Автоматизация дешифрования актуальная проблема. Ее значение особенно возросло в связи с появлением и внедрением в практику съемок из космоса. Спутники за час съемки дают больше информации по природным ресурсам, чем аэрометоды за год. Созданные в настоящее время оптико-механические и электронные системы в автоматическом или полуавтоматическом режиме решают такие задачи, как перевычисление проекций снимков в картографические проекции, преобразование координат снимков из одной системы в другую, получение количественных характеристик, геометрические преобразования и устранение геометрических искажений, фотометрические преобразования и измерения, синтезирование и цветовое кодирование однотипных объектов, обработка и представление информации в цифровом виде.

Важным условием успешного автоматического дешифрирования является высокая метричность информации и неизменность (инвариантность) дешифровочных признаков в пределах снимка и на разных снимках. Основная задача дешифрования – распознавание и классификация образов, смысловой анализ и синтез, учет конкретных индивидуальных, а не формально-статистических условий распространения объектов остается за исследователем.

Технические средства систем для автоматической обработки изображений включают устройства ввода и вывода информации в ЭВМ, ЭВМ разных типов с набором стандартных внешних устройств, экраны отображения (дисплеи), графопостроители, объединенные в один комплекс, управляемый с центрального пульта.

Наилучшие результаты достигаются при интерактивном способе работы с системой, основанном на принципе «диалог человека с машиной». В этом случае оператор активно участвует в обработке, осуществляя контроль и управление процессом, меняя их, принимая окончательные решения при получении машиной альтернативных оценок.

В основе автоматизированного дешифрирования лежит цифровая обработка снимков, осуществляемая электронно-вычислительной машиной – узлом автоматизированной системы. Для ввода информации снимок преобразуется в цифровую форму.

Вывод результатов машинной обработки осуществляется в различной форме: в виде чисел, графиков, графического или фотографического изображения, зафиксированных на магнитной ленте, бумаге, фотопленке, видеоэкране (дисплее). Цифровая обработка снимков достаточно гибка, обладает большими возможностями, но требует больших затрат машинного времени.

Основной задачей автоматизированного дешифрирования считается выявление на снимке однородных объектов и распределение их по соответствующим классам.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Ан-2 и падающие тени: dmitry_vs — LiveJournal

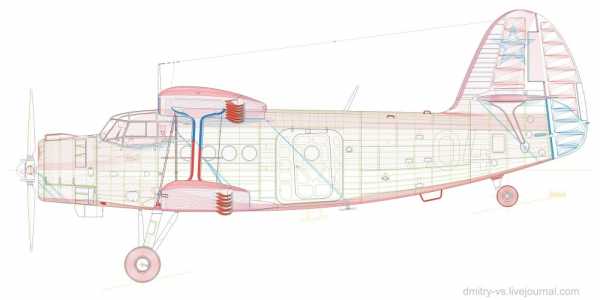

На примере самолёта Ан-2 из музея авиатехники в Боровой (Минск) удобно рассмотреть падающие тени, которых у него, как у любого биплана, довольно много. Конечно, полный набор ярких примеров на одном аппарате найти трудно, но, надеюсь, будет всё достаточно понятно и на том, что есть.(2000x1100px)

Падающие тени не являются тем “краеугольным камнем”, от которого зависит всё восприятие рисунка. Размер, форма, тон и цвет этих теней зависят от множества условий, в основном сторонних. Поэтому падающие тени нельзя назвать хорошими индикаторами формы. Изображение с правильными тонами собственных теней будет понятно, даже если падающие тени и цвет будут неправильны. Видимо поэтому им уделяется мало внимания и, обычно, они изобилуют ошибками.

В данном очерке, не пойдёт речь о художественных приёмах, уместных или не уместных, в конкретных случаях. Речь пойдёт об ошибках, вызванных непониманием физики света. Как-никак, такие промахи могут “бросить тень” на компетентность и профессионализм их автора.)

Итак, наиболее распространённые ошибки:

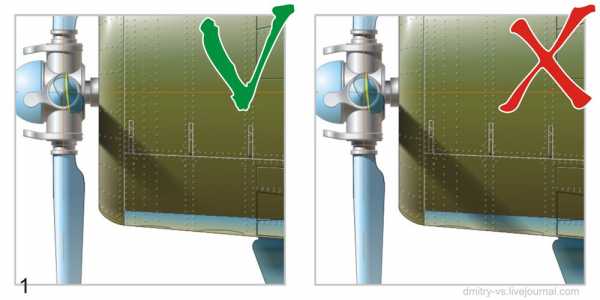

1. Доведение падающей тени до самого низа округлого фюзеляжа.

Можно привести множество различных построений, доказывающих, что падающая тень от дневного солнца не может падать на днище фюзеляжа, но здесь и не это главное, так как это частный случай. Важнее помнить, что падающая тень заканчивается там, где начинается собственная.

2. Соотношение тона падающей и собственной теней.

Здесь есть правило – у своего основания падающая тень всегда темнее собственной тени отбрасывающего её объекта. В этом месте объект всегда получает меньше рассеянного и отражённого света. Разумеется, это работает в случае одинаковых цветов и фактур. И, конечно же, в техническом рисунке, где тени зачастую только обозначены, существуют свои условности. Например, в проекте окраски самолёта, где не стоИт задача выявления формы, яркие тени могут только мешать.

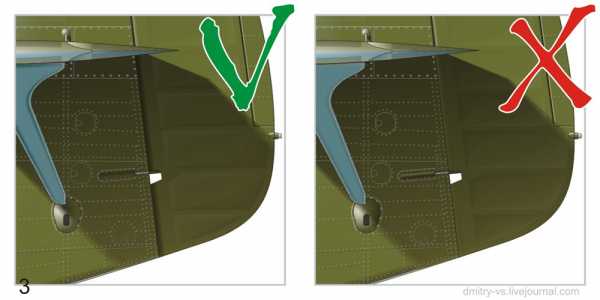

3. Повторение падающей тенью тонов собственной тени.

Зачастую падающую тень рисуют, накладывая прозрачный объект на собственные тени (или просто затемняя их). В этом и заключается ошибка. Как раз, наоборот, на потенциально ярко освещённом месте объекта падающая тень будет выглядеть наиболее тёмной. Поверхности, на которые тени падают под большим углом, получают больше рассеянного света, чем те, на которые они падают прямо. Есть множество частных случаев, связанных с отражениями (см. п.5), но их влияние ослабевает по мере удаления от края тени и не распространяется на тень целиком. С этой ошибкой часто связана и другая (не рассматриваемая здесь), проявляющаяся в увеличении интенсивности тени по мере удаления от объекта отбрасывающего эту тень (хотя, должно быть наоборот).

4. Отсутствие цветового соответствия между затенёнными и освещёнными частями.

Чаще такое наблюдается, когда накрывают одной тенью участки, окрашенные в различные цвета. При этом чёрный цвет начинает преобладать над другими цветами. Здесь надо помнить, что в тени интенсивность и других цветов также увеличивается пропорционально чёрному.

5. На приведённом изображении Ан-2 нет большого влияния отражений на падающие тени, т.к. в этих местах его форма достаточно проста. Его немногочисленные отражения, однако, наиболее типичны для любого аппарата:

P.S. Справедливости ради, надо отметить, что мои собственные работы изобилуют ошибками. В основном, они являются следствием различных “художественных” экспериментов, некритичные последствия которых я не исправляю, но учитываю в последующей работе. Кроме того, на каждом чертеже/рисунке я уделяю много внимания одному, совершенно наплевательски относясь к другому.(( Как-нибудь, обязательно сделаю пост с разбором своих же ляпов. Поэтому, вполне понимаю коллег и весьма спокойно отношусь и к их ошибкам. Не стал загромождать пост подробностями рисования Ан-2. Приведу только, для интересующихся, проволочную раскладку по слоям этого чертежа:

(2000x1000px)

dmitry-vs.livejournal.com

Наука о цвете и живопись — А. С. Зайцев

Падающая тень

Мы привыкли говорить — «тень падает», хотя в действительности наличие тени свидетельствует ни о чем ином, как об отсутствии или недостатке в данном месте света. «Падающую» тень отличает от «собственной» то, что ее отбрасывает какой-либо предмет на какой-либо фон. Обычно она имеет достаточно четкие границы, часто повторяя очертания предмета, от которого она образуется, например, тень от руки на стене. Но падающей тенью, очевидно, следует считать, строго говоря, любой затененный участок пространства — то, что в обиходе принято называть просто тенью: «Пойдем, посидим в тени».

Изображение падающей тени возникло в живописи лишь тогда, когда была понята роль источника освещения. По свидетельству античных авторов, первым, кто начал изображать падающую тень, был Аполлодор Афинский, работавший в V веке до н. э. Падающая тень почти не встречается в искусстве средневековья с его мистическим иррациональным пониманием природы света. Там, где ее изображения все же требовал сюжет, она подавалась условно. Начиная с эпохи Возрождения тень начинает выступать в живописи в более реальной форме, художники открывают ее неразделимую связь со светом и его источником; в то же время падающая тень утрачивает свое символическое содержание и становится главным образом средством выражения эффектов освещения и глубины пространства.

В отличие от собственной падающая тень не принадлежит самому предмету, а является как бы его обязательным и постоянным спутником в условиях направленного освещения. Если основной функцией собственной тени в живописи является пластическая моделировка объемной формы, то падающая тень служит дополнительным средством построения пространственной среды. Она также может выступать и как прием усиления образной, эмоциональной содержательности живописного произведения.

Падающая тень в зависимости от расположения источника освещения может иметь самую различную конфигурацию, начиная от повторения силуэта предмета и кончая пятнами весьма причудливых очертаний, которые ничего общего не имеют с формой того предмета, который отбрасывает данную тень. В зависимости от того, под каким углом к предмету и на каком расстоянии от него находится источник освещения, меняются очертания тени.

Между предметом, отбрасывающим тень, и источником света имеется геометрическая связь, которая и определяет построение падающих теней по правилам линейной перспективы. Перспектива теней как специальный раздел обычно содержится в учебных пособиях по перспективе. Рисунок падающей тени, четкость ее очертаний и интенсивность зависят от величины, вида и положения источника. Рассмотрим несколько типичных ситуаций на примере с освещенным кувшином и тенью, которая падает от него на вертикальную поверхность (фон).

- Точечный источник света расположен достаточно близко к предмету. В этом случае тень будет довольно большой по размерам и будет иметь четкие очертания.

- Тот же самый источник удален на значительное расстояние. Падающая тень в этом случае значительно уменьшится, и вместе с тем уменьшится четкость ее очертаний.

- Если источник большой и расположен довольно близко к предмету, то тень в этом случае получает двойное очертание: более темная средняя часть окружена более светлой каймой.

Эти ситуации являются самыми простыми. В действительности, однако, тень может падать на поверхности, весьма разнообразно ориентированные по отношению к предмету и источнику освещения, а сами поверхности при этом могут быть выпуклыми, вогнутыми, многогранными. В таких случаях падающая тень получает часто очень неожиданные очертания. В случаях, когда падающая тень попадает на совокупность различно рас-положенных в пространстве поверхностей, ее видимая связь с предметом может оказаться разорванной. Выразительный пример приводит Р. Арнхейм. В картине Рембрандта «Ночной дозор» на фигуре лейтенанта изображена тень от руки идущего рядом с ним капитана. Наше восприятие не сразу приходит к пониманию связи этой тени с вытянутой вперед рукой идущего впереди капитана.

Рис. 4. Падающая тень и глубина пространстваПадающая тень служит одним из замечательных средств пространственной характеристики изображения. Вот пример. Вертикальная линия, проведенная на листе бумаги, будет лежать в плоскости листа, и изображение будет двухмерным. Стоит, однако, лишь провести другую линию, более светлую и расположенную под углом к основанию первой, как изображение получает черты трехмерности, возникает ощущение изображенной горизонтальной поверхности, уходящей вдаль, с расположенной на ней перпендикулярно к ней вертикалью, от которой падает тень. Пространство воспринимается еще более конкретным, если тень получает излом. Наш опыт зрительного восприятия в таком случае подсказывает наличие в изображении чего-то вроде ступеньки на горизонтальной плоскости.

hudozhnikam.ru

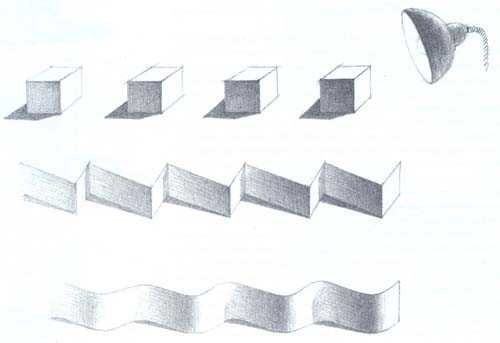

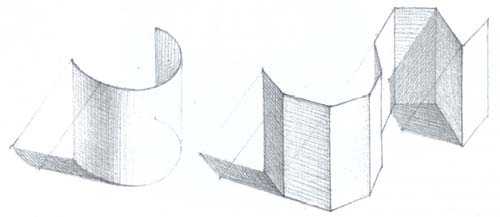

СВЕТ И ТЕНЬ, СВЕТОТЕ́НЬ — важнейшие парные категории теории и практики изобразительного искусства. Светоте́нь — наблюдаемое на поверхности объекта распределение освещённости , создающей шкалу яркостей . В истории изобразительного искусства свет и тень взаимосвязаны, поскольку используются в качестве изобразительных средств. Отсюда обобщенное понятие: светотень, в котором подразумевается определенное количественное отношение качеств света и тени. Светотень как средство композиции применяется для передачи объема предмета. Степень рельефности объемной формы связана с условиями освещения, что имеет непосредственное отношение к выражению конструктивной идеи произведения. К тому же степень освещенности изображаемого оказывает значительное влияние на характер цветовых и тональных контрастов, на уравновешенность, взаимосвязьчастей и целостность композиции. Трактовка объема и освещенности объектов зависит от светотеневых объектов, образующих всевозможные контрасты тени, полутени и рефлексы, наделенные своими цветовыми качествами и свойствами. Объемные формы в природе воспринимаются так или иначе освещенными. Градации света и тени на их поверхности определяют понятиями: блик, свет, светораздел (полутон), тень, рефлекс. Различают следующие элементы светотени:

Изображение градаций светотени помогает художнику выявить объем изображаемых тел на плоскости листа бумаги, картона, холста. Тени подразделяют на собственные (на поверхности предмета) и падающие (отбрасываемые предметом на плоскость или другие предметы). Однако изображение светотени необходимо отличать от тональных (в том числе светотеневых) отношений изображения, которые подчиняются не оптическим, а композиционным закономерностям, т. е. отношениям светлоты, которые художник сознательно выстраивает на плоскости, в объеме или пространстве. Художник не изображает, а искусно компонует свет и тень. Поэтому можно сказать, что светотень в природе является оптической основой формообразования в искусстве. Зрительное восприятие формы предметов и их изображения в учебном рисунке в значительной мере определяется пониманием закономерностей светотени. Эти закономерности легко проследить и понять, наблюдая за окружающими нас предметами, освещенными как естественным, так и искусственным светом. Благодаря источнику света человек способен зрительно воспринимать и различать те или иные формы освещенных поверхностей предметов в пространстве. Но для того, чтобы серьезно овладеть тональным рисунком, необходимо хорошо освоить закономерности светотени. Не зная законов распределения света на форме предмета, Вы будете бездумно срисовывать лишь видимые пятна без понимания истинных причин, из-за чего рисунки будут менее выразительными и убедительными. Законы освещения имеют свои точные научные определения, как и законы перспективы и анатомии. Поэтому свет, как физическое явление, имеет определенные законы распространения в пространстве и на поверхности предметов, которые необходимо знать каждому рисовальщику.

Лучше разобраться и понять закономерности светотеней помогут изготовленные из бумаги модели различных геометрических тел небольшого размера (большая сторона в пределах 5-7 см). Их легко изготовить в домашних условиях из плотного ватмана. В качестве источника света можно использовать как искусственное освещение (настольную лампу), так и естественное (солнечные лучи). Варьируя положение модели, анализируйте, изучайте закономерность светотеней. Кроме того, в целях развития навыков попробуйте выполнить зарисовки с определенных положений. Итак, для рассмотрения закономерностей светотеней и подробной характеристики всех светотеневых градаций на геометрических телах целесообразно обратиться к форме шара или подобным ему шарообразным телам.

Собственная тень всегда находится на поверхности, противоположной освещенной поверхности предмета, и определяется величиной утла падения лучей света. Линия границы собственной тени проходит в одном случае по ребру граненой поверхности предмета, в другом — по изогнутой образующей. В данном случае лучи света, определяющие границу между освещенными и теневыми поверхностями, падают касательно к сферической поверхности. На теневую поверхность предмета падают отраженные лучи, называемые рефлексом, которые идут от самого окружающего предметного пространства. Отраженные лучи на теневой поверхности придают собственным теням некоторую освещенность (рефлекс), которая по мере его приближения к линии границы тени постепенно усиливается. Рефлекс, по силе тона темнее полутени, лишь при искусственно отраженных лучах он может быть приближен к полутонам, хотя растяжка полутонов по силе тона имеет различную степень тональности. Учитывая круглую сферическую форму шара, граница тени на своем протяжении по силе тона не может быть одинакова, равномерна. Ближняя, выпуклая поверхность теневой границы, будет несколько темнее, чем края, так как эта часть наиболее близко расположена к рисующему. Кроме собственной тени, от самого предмета падает еще одна — падающая тень. Падающая тень бывает темнее собственной, даже в том случае, когда предмет имеет темноватую окраску. Характер участка падающих теней обусловлен характером формы самого предмета и является, по существу, проекцией самого предмета. Участок падающей тени у самого основания предмета выглядит темнее собственной тени. Освещенные поверхности предметов, состоящих из плоскостей (куб, призма, пирамида), грани. В зависимости от их положения к лучу света они освещаются по-разному. При зрительном восприятии наиболее освещенной будет та грань, которая находится под большим углом к лучу света. По мере уменьшения угла наклона грани к лучу света освещенность будет ослабевать. Рисунок должен быть тонально выдержан, а для этого следует брать верные тональные отношения от самого светлого через промежуточные тона до самого темного, не забывая о связи с фоном. Работая светотеневыми отношениями, студентам следует стремиться к гармоничному единству в рисунке. Все светотональные нюансы: свет, полусвет, тень, полутень, рефлекс должны быть подчинены ансамблю рисунка и не выходить из общего тонального строя. Таким образом, усваивая законы распределения света и теней, можно переходить к практическому применению их в рисунках простых геометрических тел с полной тональной проработкой, в единстве с фоном. |

shedevrs.ru

Восприятие света и тени | Интуитивная живопись с Екатериной Дзюба

Восприятие света и тени является одним из основополагающим в построении объема и целостного образа предмета.

Если нарисовать предмет путем набора линий и изгибов, получится плоская картина. А вот живые реальные объекты передаются путем передачи света и тени.

Каждый объект имеет свой собственный цвет, но он практически никогда не воспринимается глазом в точности таким, какой он есть.

Он полностью зависит от приходящего и уходящего света, от окружения и восприятия самого смотрящего на него.

(!) Здесь цвет также можно ассоциировать с человеком. Важно то, как мы или нас воспринимают, а кто мы есть в действительности, порой, не понимаем и сами;)

Наблюдательный художник замечает изменчивость цвета, оттенки, рефлексы (отражения), блики, тени, контрасты…

Леонардо да Винчи, гениальный наблюдатель природы и гениальный художник, писал:

«Мы можем сказать, что почти никогда поверхности освещенных тел не бывают подлинного цвета этих тел… Если ты возьмешь белую полоску, поместишь ее в темное место и направишь на нее свет из трех щелей, то есть от солнца, от огня и от воздуха, такая полоска окажется трехцветной».

«Никакое тело никогда всецело пе обнаружит свой природный цвет. .. Во-первых, Это случается от посредствующей среды, которая внедряется между предметом и глазом; во-вторых, когда предметы, освещающие названное тело (то есть обращенные к нему своей поверхностью.—Н. В.), имеют в себе какое-нибудь цветовое качество»

В этих словах Леонардо выразил известные художнику эффекты цветовой перспективы и рефлекса.

Предметный цвет — это точный неизменный цвет. Так называемый эталон.

Краски с определенными названиями — это и есть предметные цвета, которыми может воспользоваться художник для создания новых оттенков, путем их смешивания.

Только сложным набором оттенков можно создать гармоничную наполненную картину.

Таким образом, важно научиться видеть то, что не заметно логике, что она отбрасывает, как не нужный материал, создавая ограниченную символичную палитру.

Весь же спектр может увидеть и изучить только ваше правое полушарие, которое воспринимает цвета такими, какие они есть, без приравнивания к шаблонам и эталонным цветам.

Спектры — главная, причина природной цветовой игры. Излучения света и световые потоки распределены в пространстве. Они меняются, распадаются, суммируются и влияют друг на друга.

Световые потоки, идут от разных источников света: солнце, луна, лампа и т.д.. Они и создают общее освещение, которое вызывает множество отраженных световых потоков, т.е. «вызывают» краски предметов.

Каждое вещество — это фильтр для падающего на него светового потока. При этом часть света поглощается веществом и только часть отражается.

Спектр отраженного излучения зависит и от природы вещества и от характера освещения (см. рефлексы).

Интенсивное цветное освещение «сближает» краски освещенных предметов, оно объединяет по цвету также и тени, создавая второй, контрастный, тон цветового аккорда. Слепящий прямой солнечный свет также объединяет краски, съедая их различия в цветах и порождая сближенные по цвету контрастные тени.

Интенсивное цветное освещение «сближает» краски освещенных предметов, оно объединяет по цвету также и тени, создавая второй, контрастный, тон цветового аккорда. Слепящий прямой солнечный свет также объединяет краски, съедая их различия в цветах и порождая сближенные по цвету контрастные тени.

На фото показано различие между рассеянным светом и многообразием оттенков в первом случае, и контрасты и вместе с уменьшением градации оттенков во втором случае рядом с яркой лампой.

Поэтому важным фактором в создании картины является свет.

Пишите картину при мягком рассеянном, преимущественно, дневном свете. От угла падающего света, яркости и оттенка источника, если вы пишете с натуры, зависит передача объектов. Это можно отнести и к фотографии. Для создания хороших снимков не столь важен аппарат, сколь освещение и композиция.

Для передачи света и тени в живописи существую понятия:

- Блик

- Свет

- Полутень

- Собственная тень

- Рефлекс

- Падающая тень

Их наличие и взаимное расположение играют главную роль в передаче объектов и оно далеко не всегда одинаково.

Если усвоить эти принципы, то можно передать любой предмет на картине естественным.

Характеристика света и тени.

1. Блик

Самое светлое место на предмете, расположено там, где свет источника отражается от поверхности изображаемого предмета.

Светлый, теплый

Чем ярче освещение, тем больше выделяется блик.

На глянцевой поверхности блик более контрастный по отношению к ней.

Заметьте разницу между матовым виноградом, где нет блика, и глянцевой ягодой рядом, на которой четко виден блик, посмотрев на фото посередине.

На рисунке слева показан глянцевый виноград с контрастными бликами.

На рисунке справа видно, как четко выделяются блики в прозрачных предметах.

В прозрачных предметах блик соседствует с тенью, давая контраст.

2. Свет

Освещенная часть поверхности предмета, на которую свет попадает под углом 90 °. Иногда этот свет называют корпусным или прямым.

Теплый, чуть темнее и холоднее блика.

3. Полутень или полутона

Место, где происходит переход между светом и тенью, или между рефлексом и тенью, соответственно это место темнее света или рефлекса, но светлее тени. В эти места свет попадает или под углом меньше 90 ° или проходит по касательной.

Натуральный естественный свет скользит и уходит.

Чуть холоднее света.

4. Собственная тень

Самое темное место на предмете, на котором нет ни прямого, ни отраженного света. В этом месте предмет освещен лишь рассеянным светом.

Холоднее полутени.

На ней ближе к краю изображается рефлекс.

5. Рефлекс (отсвет цвета и света)

То место в собственной тени на предмете, на которое попадает отраженный свет от другого освещенного предмета или освещенной части того же предмета. Проще говоря, отраженный свет в тени. Рефлекс всегда значительно темнее света, но немного светлее тени. Иногда его называют отсветом.

Точное воспроизведение рефлекса очень важно, именно он дает понять зрителю, что данный предмет существует не один, а в окружении других разнообразных вещей, даже если они не изображены на рисунке. Без изображения рефлексов картина не будет целостной и законченной.

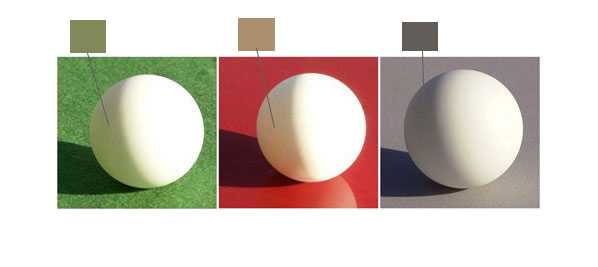

Рефлекс зависит от окружения. Это хорошо видно на рисунке.

Также заметьте, как наш глаз воспринимает цвета в зависимости от окружения.

Цвета на белом фоне (см. цвет выноски на рисунке) кажутся значительно темнее (см. цвет на самом шаре)!

По мнению Гете, на цвет предмета влияет окружающий его фон.

Рефлексы – важный элемент не только для цветопередачи. Без изображения рефлексов по краям предмета он будет выглядеть плоским, без объема, «приклеенным к фону».

Вам, пожалуй, не придет сразу в голову, что отражение предмета в зеркале — это явление рефлекса в его чистом виде — вторичное излучение («reflectare» по-латыни значит «отражать»).

Не только зеркало, но и всякий другой предмет отражает в себе окружающие предметы. Его цвет — это всегда совокупность, мозаика рефлексов.Таким образом, все предметы являются зеркалами друг друга.

Конечно, рефлексы эти не так ясны по цвету, как в зеркале, у них мягкие очертания.

Спектр отраженного излучения зависит и от природы вещества и от характера освещения.

Например, на предметах, которые рассеивают свет меньше (глянцевых), рефлексы (отражения соседних предметов) сильнее. На белых предметах рефлексы видны хорошо, т.к. белый цвет отражает все цвета, а на черном матовом материале рефлексы практически не видны.

[important]

Для того, чтобы увидеть рефлексы и различные оттенки в картине, воспользуйтесь инструментом «пипетка» в простейшей программе «Paint», которая есть в базовом комплекте вашего компьютера, или другом редакторе фотографий.

Откройте с помощью нее нужную вам фотографию, найдите инструмент «Пипетка», наведите на нужный участок для определения цвета, и вы увидите точный цвет в квадратике на панели управления сверху. Это послужит вам тренировкой зрительного восприятия цвета.

[/important]

Сравните также рефлексы на различных поверхностях: стеклянной, глиняной, керамической, металлической, а также на шелке, сукне, кирпичной стене, бархате, дереве лакированном и без обработки.

Особенно выразительна игра рефлексов на белых предметах, отражающих почти весь падающий на них световой поток. Например, на снегу мы совершенно ясно видим множество цветных рефлексов.

Живопись снега — увлекательная задача для художника, изучающего рефлексы и хороший способ тренировки.

Все «цветные» предметы отражают только часть падающего на них светового потока, поэтому и рефлексы на них выражены менее ясно.

Черные предметы поглощают почти весь падающий на них световой поток.

Вот почему цвет предмета в реальном пространстве следует представлять себе теоретически, как мозаику рефлексов, выраженную яснее всего в полутенях и тенях, но присутствующую в светах и даже в блике.

В природе же всегда доминирует тот цвет предмета, который возникает в результате его общего освещения (общий рефлекс среды).

Каждый предмет— гладкое или матовое зеркало.

«Чем предмет глаже или больше блестит, тем меньше видна его собственная окраска: он в самом деле становится зеркалом, отражающим окраску соседних предметов». «В сущности говоря, нет теней вообще, есть только рефлексы» — Эжен Делакруа, художник-колорист.

6. Падающая тень

Самая темная фаза теней (в случае если цвет предмета, на который падает тень, и цвет предмета, от которого падает тень, одинаковы). Чем дальше предмет, от которого падает тень, тем светлее тон этой тени и менее четкие границы.

Падающая тень = цвет поверхности, на которой лежит предмет + отраженный от предмета свет + цвет, контрастный предмету

Контрастный предмету цвет находится ближе к предмету.

Дальше от предмета он переходит в цвет поверхности.

Например, красное яблоко на синем полотне.

Примыкает к яблоку тень = синий+зеленый(контраст)+коричневый темная, отдаляясь от яблока становится светлее и переходит в синий.

Если прямой яркий свет, то тень четкая и темная, а предмет более контрастный (свет контрастный с тенью).

Если свет рассеянный мягкий, то тень светлее и плавно переходит в поверхность, а переходы на предмете мягче.

См. разницу на рисунках.

7. Обратная тень

Место в собственной или падающей тени, закрытое от рефлексов поверхности, на которой расположен предмет.

Цветовая перспектива.

Видимый цвет предмета меняется и в результате прохождения отраженного от него света через полупрозрачные среды: воздух, воду, туман, дым и т. п.

На этом явлении основана так называемая цветовая перспектива.

Полупрозрачная (мутная) среда пропускает одни лучи и рассеивает или поглощает другие. Так, слои воздуха объединяют все предметы дальнего плана, накладывая на них тон. Между предметами и зрителем как бы опускаются по мере удаления предметов все новые и новые светлые голубые вуали.

Частицы воздушной среды, рассеивая главным образом синие и фиолетовые лучи, создают синеватые, затем голубые дали, объединяя краски каждого плана, затемняя светлые и высветляя темные.

Планы ясно расчленяются туманом, пыльным воздухом, но и рассеивание света в слоях чистого воздуха приводит, особенно днем, к значительному поголубению далей. Пейзаж распадается на ясные цветовые и тональные планы. Вспомните шпаргалку деления пространства, чтобы отдалить или затемнить, оттенки нужно сделать холоднее.

Локальный цвет.

Освещение меняет состав отраженного от предметов излучения и его спектральный диапазон, но за исключением крайних случаев, цветовые различия между предметами не уничтожаются. Предметный цвет виден благодаря тому, что действует закон отношений, относительность в восприятии цвета.

Цвет предмета изменяется при этом и воспринимается как таковой лишь по отношению к другим цветам.

Именно этот измененный средой, но основной для характеристики предмета цвет и называли в традиции европейской живописи XVIII и XIX веков локальным. «Цвет, в настоящем смысле слова,— пишет Делакруа,— находится в окрашенном рефлексом полутоне; я имею в виду подлинный цвет, дающий ощущение плотности и того коренного различия, какое существует между одним предметом и другим».

Эжен Делакруа придавал огромное значение локальному цвету и говорил об универсальности рефлекса. Метод Делакруа был, вкратце, таким.

Сначала локальный полутон, окрашенный общим рефлексом.

В таком полутоне выражены и характерный цвет предмета и цвет среды. Важно со всей точностью найти этот полутон. Моделирование производится уже в этом полутоне.

Затем, наносятся света, тени и частные рефлексы.

Подкладка в виде локального полутона объединяет света, тени и рефлексы, которые становятся валерами (подчиненными оттенками) на общем цвете.

При этом задача сохранения единства и характерности цвета предмета занимала всех крупных колористов нового времени.

Подробнее в Восприятие целостного образа или Гештальта.

vpozitiv.com

Тень собственная — Энциклопедия по машиностроению XXL

В общем случае такая графическая модель содержит три различных тона свет, тень собственную и тень падающую. В частных случаях возможны объединения тонов любых двух областей. Для построения падающих теней требуется использование аппарата параллельного проецирования. Наглядность получаемого изображения зависит от характера пространственной сцены и от выбора направления проецирования (светового луча). В некоторых случаях конфигурация падающей тени привносит дополнительную геометрическую характеристику формы, ее пространственного расположения, тем самым в значительной мере повышая выразительность изображения. Но, с другой стороны, в световую зону и в зону собственной тени попадают грани, различным образом ориентированные в пространстве. Тональное же их решение в этой графической модели одинаково. [c.55]Можно отметить следующие элементы светотени (рис. 12.29) свет, полутень и тень (собственную и падающую). На затененной части имеется рефлекс, а на освещенной — блик. [c.171]

Тень собственная — часть поверхности предмета, которую не достигают лучи света. [c.172]

Различают собственные и падающие тени. Собственной тенью называется тень, получающаяся на неосвещенной части поверхности некоторого объекта при освещении его какими-либо источниками света тень же, отбрасываемая этим объектом на какую-либо другую поверхность, называется падающей. При этом, если световые лучи, освещающие объект, исходят из одной (собственной) точки А, то тень называется факельной-, если же световые лучи параллельны между собой (иначе исходят из бесконечно удаленной точки А ), то тень называется солнечной. Мы ограничимся построением лишь солнечных теней, которые имеют большее практическое значение. [c.395]

Что такое тень падающая, тень собственная, блик [c.41]

Сумма их служит для вычис.тения собственной частоты вертикальных колебаний рамы [c.499]

Изображенная на рисунке освещенная часть поверхности предметов называется светом (рис. 257), а неосвещенная— тенью. Различают тени собственные — на поверхности предмета, куда не достигают лучи, идущие от источника света, и падающие, которые получаются на освещенной части поверхности из-за того, что на пути лучей света расположены другие предметы. [c.208]

Тени однополостного гиперболоида вращения (рис. 229). Собственная тень поверхности построена способом касательных поверхностей. К четырем параллелям поверхности проведены касательные поверхности — цилиндр III), два прямых конуса I и II) и один конус, обращенный вершиной вниз IV), с помощью которых построены восемь точек контура тени. Г оризонтальная проекция собственной тени построена с помощью линий связи. Падающая тень от поверхности на плоскости Я построена с помощью теней трех параллелей. Плавные кривые, огибающие тени параллелей и основание поверхности, представляют собой контур падающей тени. Собственная тень поверхности могла быть также построена способом обратных лучей. Из точек касания контура падающей тени к теням параллелей, например из точек IVh V, проводят обратные лучи до пересечения с соответствующими проекциями параллелей (штриховые линии). [c.172]

Светотень состоит из собственной тени, падающей тени, рефлекса, полутона и блика (рис. 192). [c.104]

На рис. 1.5.1 представлен пример, требующий для светотеневой характеристики пространственной сцены построения трех областей области, непосредственно освещенной источником света, области отброшенной тени и области собственной тени (обращенной в сторону источника света). [c.55]

К построению плоскости, параллельной данной прямой (световому лучу) и касательной к конусу или цилиндру, приходится прибегать при определении контуров собственной и падающей тени. Если эти тела стоят на горизонтальной плоскости (земле), удобно пользоваться горизонтальными следами плоскостей (см. черт. 291). [c.132]

Исследуя взаимное расположение световых лучей относительно плоскости данной фигуры, определяют освещенность проекций этой фигуры. Пример определения собственной тени треугольника AB приведен на черт. 447. Прежде всего через точку D, лежащую внутри контура треугольника, проводят световой луч DK. Далее устанавливают относительное располо- [c.202]

ABS, которая окажется освещенной, так как она обращена к источнику света. Остальные грани тетраэдра находятся в собственной тени. Эпюрное решение данной задачи представлено на черт. 453,, где сначала построена тень тетра-адра на П,, а затем с помощью реальной тени Хп2 найден контур падающей тени на П . [c.207]

На черт. Л11-—А19 построены собственные и падающие тени прямоугольного параллелепипеда при трех различных положениях источник света. [c.219]

На черт. 480 и 481 дано построение тени пирамиды и конуса. В обоих случаях прежде всего найдены тени вершин (точки Ц, ), из которых затем проведены прямые L A и Ln, D. На черт. 480 это будут тени тех ребер, а на следующем — тени тех образующих, которы.ми определяются контуры собственных теней рассматриваемых геометрических тел. [c.219]

Описанный путь построения контура собственной тени дает более точный результат, чем тот, когда применяют обратные лучи. [c.226]

I раней в собственной тени оказались правые. [c.226]

При заданном направлении светового луча из видимых в собственной тени оказались правые грани. Построение падающих теней не вызывает затруднений. [c.226]

Опреде.тение напряженного состояния в конструкции, т. е. определение величины и вида напряжений в элементах конструкций. Эти напряжения состоят из рабочих напряжений, возникающих от внешнего нагружения (вес груза, давление и др.) или связанных с условиями эксплуатации (например, температурные напряжения) собственных напряжений, возникающих при сборке, сварке и т. д. [c.37]

Контур собственной тени [c.171]

Иногда технический рисунок выполняют с еще большим упрощением показывают только собственную тень, а падающую нигде не показывают. Такое упрощение сильно облегчает построение, но при этом теряется выразительность изображения. [c.172]

При построении падающей тени от параллелепипеда (рис. 423) сначала определяют падающие тени от его вертикальных ребер. Полученные на предметной плоскости точки Л , Е , 5 соединяют прямыми, которые определяют падающую тень от параллелепипеда. Ребра Л — 1 и Е — 3 являются границей собственной тени. Собственная тень наиболее темная на границе светораздела, т. е. возле ребра А — 1. Падающая тень должна быть темнее собственной. Наиболее темное место у падающей тени расположится возле ребра I—4. Далее тень несколько ослабевает, т. е. становится светлее. [c.277]

Собственная тень — теиь, находящаяся в неосвещенной части предмета. [c.104]

Рефлекс — высветление собственной тени благодаря отраженным лучам света. [c.104]

Основная задача теории теней заключаегся в определении контуров собственной и падающей теней данного тела. [c.199]

Условимся собственными нашвать тени, которые получаются на неосвещенной поверхности самого тела тени, отбрасываемые нреО-метом на плоскости проекций, а также на Ору-, ме поверхности, будем именовать падающи и. [c.199]

Пример 2. no rpoHi b собственные и падающие тенн конусов и цилиндров, различно расположенных в пространстве. [c.211]

Построение собственной и падающей юней цилиндра (черт, 463) отличается от пpг l..j i. ie-го только тем, что вместо тени верпшнь чри-пиюсь определить падающую тень вюр> 0 (верхнего) основания. [c.211]

Пример 3. Построить собственную и падающую тени нелинейчаюй поверхности вращения общего вида (черт. 468). [c.213]

Дополнительные построения, которые приходится выполнять, если световые лучи не параллельны плоскостям проекций, показаны на черт. 469. Здесь прежде всего построены новые проекции (s и. Vj) светового луча, поверну гого на угол Ф до положения, параллельною Hj. Затем, согласно изложенной выше методике, найдена проекция точки A , принадлежащей контуру собственной тени. Остается проделать обратное преобразование эпюра, )aкJlючaю-1цееся в повороте найде1шых точек вокру оси поверхности вращения на угол Ф против дни-жения часовой стрелки. [c.215]

Менее удачным следует признать то положение точки. S , гфи котором вертикальные плоскости видимых граней параллелепипеда оказались в собственной тени, а падающая гень наплывом идет к зрителю (черт. 478). Очевидные удобства построения присущи случаю, когда световые лучи параллельны плоскости картины (черт. 479). Следует иметь в виду, что при этом параллельны между собой не только вторичные проекции, 1ю и сами световые. 1учи. [c.219]

На черт. 482 представлен пример посл роения собственных и падающих теней прямого цилиндра, основание которого находится на плоскости П,. [c.219]

Тс)чки касания /), и й, определяют те образующие АА, и 5iSi, которые принадлежат контуру собственной тени. Этот контур замыкается дугой ADB верхнего основания. Найдя тени точек указанной дуги на предметной плоскосги, заканчиваем поаросиис падающей i iin. [c.219]

Рефлекс — высветление собственной тени за счет освещения теневой стороны предмета отраженными лучами от окружающих освещенных предметов или поверхностей данного предмета. [c.172]

mash-xxl.info

Построение падающей тени сложного объекта от одного источника света

09 августа 2014, 00:26 | Татьяна | Уроки Photoshop |

В этом уроке я рассмотрю основные принципы построения падающей тени сложного объекта от одного источника света. Контуры тени зависят от формы предмета и от положения источника света (ИС), точнее, от угла падения лучей света на предмет. Также, граница тени меняется в зависимости от формы поверхности, на которую она падает.

Вообще, наверное, практически невозможно учесть все факторы, влияющие на образование тени, можно лишь максимально правдоподобно отобразить ее.

Что надо помнить при построении тени любого объекта:

1. Тень ослабевает по мере удаления от объекта и ИС.

2. Чем ближе расположен ИС, тем четче граница тени и меньше ее размеры. Если тень очень большая, то границы удаленной от объекта части становятся нечеткими.

3. Любой сложный объект состоит из простых, соответственно и падающая тень сложного объекта будет состоять из комбинации теней составляющих частей.

Итак, выберем объект, плоскость, на которой он стоит, и ИС.

1. Вспомогательные элементы

На отдельном слое строю невидимые контуры предмета (у меня ваза) и провожу центральную ось (ЦО).

2. Прикидываю общий размер изображения

Он определяется расстоянием от нижней точки центральной оси до точки пересечения прямых, проведенных от ИС через верхнюю точку ЦО, и от ПрИС через нижнюю точку ЦО (тень от центральной оси объекта).

3. Разбиваю объект на составляющие

Мысленно разбиваю вазу на 3 части, в сечении вазы — 4 практически ровных прямоугольника и один — четырехугольник с выпуклыми сторонами. Соответственно, граница тени будет определяться границей теней от составляющих частей, а в сечении тени будут те же составляющие фигуры в перспективе.

Провожу прямые от ИС до пересечения с прямой, проведенной через ПрИС и нижнюю точку ЦО.

В данном случае, основание совпадает со своей тенью; для определения тени от второго прямоугольника, строю перспективное изображение прямоугольника:

Провожу прямые от ИС через крайние точки прямоугольника (оранжевые линии) и с учетом того, что точка 2 — центр пересечения диагоналей, на основе проведенных прямых рисую тень сечения.

Аналогичным образом строю тени для 3, 4 и 5 четырехугольников.

Соединяю краевые соответствующие точки тени — получили границу падающей тени сложного объекта.

4. Рисование тени

Убираю все вспомогательные элементы и рисую тень по схеме, описанной в уроке Построение тени простого объекта в фотошопе.

Можно пойти немного другим путем:

Заливаю построенный контур тени черным цветом и дублирую (Ctrl+J) ее 5 раз. Четыре верхних дубля прячу.

1. Делаю край тени, удаленный от объекта — он самый размытый и светлый, поэтому, размываю по Гауссу так, чтобы граница была сильно размытой, но очертания ее не терялись (радиус размытия сказать не могу, потому что его надо подбирать исходя из вашего рисунка). Уменьшаю заливку до 20%.

2. Включаю видимость 2 дубля и размываю по Гауссу с примерно вдвое меньшим радиусом размытия. Уменьшаю заливку до 20% и мягким ластиком 30 — 40% непрозрачности стираю самую удаленную от предмета часть тени.

3. Аналогично для 3 и 4 дубля, для каждого радиус размытия в 2 раза меньше предыдущего.

4. Для 5 дубля стираю все, кроме части, близкой к основанию, размываю по Гауссу на 0.1 пк и уменьшаю заливку до 40%.

5. Рисую собственную тень предмета

Кроме падающей тени на предмете, освещенном ИС, образуется затененная часть, которая называется собственной тенью. Обозначаю ее, меняю режим наложения на «Умножение» (Multiply), уменьшаю заливку до 40% и немного стираю мягким ластиком собственную тень на выступах — в этих местах она светлее.

Получили достаточно реалистичную тень объекта.

Изображение сыроватое, над ним еще работать и работать, но я не буду этого делать, потому что в уроке я ставила задачу построения тени предмета при освещении одним источником света.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Читайте также

Рисуем цветок в горшкеЦветы в горшках часто используются в техдизайне для «оживления» картинки. Иногда приходится отрисовывать с нуля картинку, а иногда достаточно доработать имеющуюся. В этом уроке я покажу как нарисовать цветок в горшке на основе имеющейся фотографии…

domenart-blog.ru

Слово «тон» происходит от греческого слова «tonos» — напряжение. Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета.Степень освещенности отдельных поверхностей предмета зависит от их положения в пространстве относительно лучей света, из-за чего сила света подвергается изменению. Участки поверхностей, находящиеся под прямым углом к лучам, будут наиболее освещенными. Другие же, в зависимости от положения по отношению к лучам, будут освещены слабее, так как лучи падают под острым углом, как бы скользя по поверхности.

Слово «тон» происходит от греческого слова «tonos» — напряжение. Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого предмета.Степень освещенности отдельных поверхностей предмета зависит от их положения в пространстве относительно лучей света, из-за чего сила света подвергается изменению. Участки поверхностей, находящиеся под прямым углом к лучам, будут наиболее освещенными. Другие же, в зависимости от положения по отношению к лучам, будут освещены слабее, так как лучи падают под острым углом, как бы скользя по поверхности. Степень освещенности поверхности предметов зависит от характера источника света (яркий или слабый), расстояния от поверхности предмета до источника света, а также от угла падения луча света на поверхность. Кроме того, степень освещенности поверхности предмета зависит и от расстояния между изображаемым предметом и рисовальщиком, которое обусловлено пространственной световоздушной средой. Чем больше расстояние, тем слабее освещенность, аналогично тому, как это происходит на открытом пространстве (в степи, на море), где яркий свет или яркое пятно по мере его удаления при всей его яркости будет ослабевать.

Степень освещенности поверхности предметов зависит от характера источника света (яркий или слабый), расстояния от поверхности предмета до источника света, а также от угла падения луча света на поверхность. Кроме того, степень освещенности поверхности предмета зависит и от расстояния между изображаемым предметом и рисовальщиком, которое обусловлено пространственной световоздушной средой. Чем больше расстояние, тем слабее освещенность, аналогично тому, как это происходит на открытом пространстве (в степи, на море), где яркий свет или яркое пятно по мере его удаления при всей его яркости будет ослабевать. Рассматривая и изучая закономерность светотеней на простых геометрических телах, мы видим, что поверхность предмета, степень ее освещенности зависит от силы источника света, расстояния и угла падения луча на его поверхность. По мере приближения поверхности предмета к источнику света его освещенность будет усиливаться и, наоборот, по мере его удаления — ослабевать. Следовательно, сила контраста светотеней на поверхностях предметов, расположенных ближе к источнику света, будет резче, чем на поверхности предметов, удаленных от него. Поэтому свет и тени на переднем плане следует брать всегда контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка тонового контраста должна быть планомерной, без резких переходов: от наиболее контрастного на переднем плане — до плавно убывающего к заднему плану.

Рассматривая и изучая закономерность светотеней на простых геометрических телах, мы видим, что поверхность предмета, степень ее освещенности зависит от силы источника света, расстояния и угла падения луча на его поверхность. По мере приближения поверхности предмета к источнику света его освещенность будет усиливаться и, наоборот, по мере его удаления — ослабевать. Следовательно, сила контраста светотеней на поверхностях предметов, расположенных ближе к источнику света, будет резче, чем на поверхности предметов, удаленных от него. Поэтому свет и тени на переднем плане следует брать всегда контрастнее, чем на заднем, при этом растяжка тонового контраста должна быть планомерной, без резких переходов: от наиболее контрастного на переднем плане — до плавно убывающего к заднему плану. Рассмотрим форму шара. Лучи света, падая на сферическую поверхность шара под углом 40-45° с левой стороны, отчетливо выявляют его объемную форму, отделяя световую часть от теневой.

Рассмотрим форму шара. Лучи света, падая на сферическую поверхность шара под углом 40-45° с левой стороны, отчетливо выявляют его объемную форму, отделяя световую часть от теневой. Контраст светотени на границе гранных предметов всегда будет восприниматься неравномерно. Так, например, светлая поверхность будет казаться светлее, темная — темнее, а границы линий ребер — отчетливее. Из этого следует, что степень освещенности поверхности зависит от силы источника света, расстояния от него до поверхности, а также — от угла падения световых лучей на поверхность.

Контраст светотени на границе гранных предметов всегда будет восприниматься неравномерно. Так, например, светлая поверхность будет казаться светлее, темная — темнее, а границы линий ребер — отчетливее. Из этого следует, что степень освещенности поверхности зависит от силы источника света, расстояния от него до поверхности, а также — от угла падения световых лучей на поверхность. Знания закономерностей светотеней, полученные в процессе обучения рисунку на простых гипсовых геометрических телах будут способствовать решению тональных задач при изображении более сложных форм, находящихся в различных условиях освещения (независимо от их окраски). Закон распределения света и теней, независимо от сложности форм и характера поверхностей предметов, имеет единую для всех сущность. Поэтому для правильного его применения в рисунке таких более сложных по форме предметов, как фигура человека, детали архитектуры, необходим анализ характера изгибов, образующих форму.

Знания закономерностей светотеней, полученные в процессе обучения рисунку на простых гипсовых геометрических телах будут способствовать решению тональных задач при изображении более сложных форм, находящихся в различных условиях освещения (независимо от их окраски). Закон распределения света и теней, независимо от сложности форм и характера поверхностей предметов, имеет единую для всех сущность. Поэтому для правильного его применения в рисунке таких более сложных по форме предметов, как фигура человека, детали архитектуры, необходим анализ характера изгибов, образующих форму.

Leave a Comment