Рисунок на тему христос и церковь: Храм христа спасителя рисунок — 49 фото

18.06.2023

Разное

Разное

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа / Патриархия.ru

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства — родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и преславное, — с удивлением воспевает Святая Церковь, — Небо — вертеп; Престол Херувимский — Деву: ясли — вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).

«Таинство странное вижду и преславное, — с удивлением воспевает Святая Церковь, — Небо — вертеп; Престол Херувимский — Деву: ясли — вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда все человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтесь: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».

Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возведено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого — преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы — «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы — «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).

В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов.

В Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта). Там же, в другом месте сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана человекам рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение миру». Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает святитель Климент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит Римский, назначая чтение Евангелия в этот день из 1 главы от Матфея.

Известно, что во время гонения христиан Максимианом, в 302 году, никомидийские христиане в самый праздник Рождества Христова сожжены были в храме в числе 20000.

В том же веке, когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема Сирина, святителей Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Нисского, святителей Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века на праздник Рождества Христова.

Святитель Иоанн Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень древним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о великолепии которого много старался державный ее сын.

В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана — в 535, излагается закон о всеобщем праздновании дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель ХIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле.

В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII — Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII — святые Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IХ — преподобная Кассия и другие, которых имена неизвестны, написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светло празднуемого события.

Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского Богослужения, в некоторых местах Востока Церквах Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и Кипрской — праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 6 января, под общим именем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день Своего рождения, как можно заключать об этом из слов святителя Иоанна Златоуста, который в одной из бесед своих в Рождество Христово говорит: «не тот день, в который родился Христос, называется Богоявлением, но тот, в который Он крестился». К такому мнению могли подать повод слова евангелиста Луки, который, говоря о крещении Иисуса Христа, свидетельствует, что тогда «бе Иисус лет яко тридесять» (Лк. 3, 23). Празднование Рождества Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных продолжалось до конца IV -века, в иных — до V или даже до VI века. Памятником древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, с одинаковым народным преданием, что в сочельники должно поститься до звезды. Чин Богослужения в навечерия обоих праздников и в самые праздники совершенно одинаков.

3, 23). Празднование Рождества Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных продолжалось до конца IV -века, в иных — до V или даже до VI века. Памятником древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, с одинаковым народным преданием, что в сочельники должно поститься до звезды. Чин Богослужения в навечерия обоих праздников и в самые праздники совершенно одинаков.

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую вам, — сказал Ангел вифлеемским пастырям, — радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслей. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, иже слышаша и видеша» (Лк. 2, 10-20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, «яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.

Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, иже слышаша и видеша» (Лк. 2, 10-20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, «яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.

Почему Христос не праздновал день рождения? Незарегистрированный праздник старого и нового стиля

Приблизительное время чтения: 9 мин.

—

100%

+

Код для вставки

Код скопирован

Почему христиане могут праздновать то, что не праздновал Христос? Является ли для Церкви ситуация когда Рождество отмечается в разные дни новой? Почему дата праздника не соответствует исторической действительности? И как относиться к такому положению вещей? Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо заглянуть в детство Иисуса Христа, совершить экскурсию в мир церковной истории, и понять некоторые христианские приоритеты.

Уже после первого апостольского собора в Иерусалиме (49 год по Р. Х.) христианской общине стало очевидно, что Евангелие Христа важнее местных преданий, рамки веры шире рамок обычаев, а живое многообразие важнее мертвого единства. Рассуждения апостола Павла о спорных обычаях (Рим 14:1-15:6; 1Кор 8-10) дают богатую пищу для размышлений о многообразии традиций, которые могут сосуществовать в составе неделимой Церкви. То, что верность Господу может по-разному себя проявлять — красноречивая иллюстрация единства и многообразия христианской жизни (Рим 14:57). Оказывается, Церковь способна вместить в себя различные традиции и при этом не изменить своему назначению.

Наиболее ярко, эта парадигма проявила себя в истории с датой праздника Рождества Христова. Сама возможность говорить об этой дате, основывается на сугубо культурном феномене, а не на евангельском откровении, требующем толкования. Дело в том, что с точки зрения современного ребенка, иудеи были самыми несчастными людьми своего времени. Они никогда не отмечали дни рождений. Более того, даже не хранили этот день в памяти. Важны были события самой жизни, а не факт ее начала. Время воспринималось не линейно, имеющее точку запуска и финал, а словно гигантская спираль, где важен новый качественный виток. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость и т. д. Каждому этапу соответствовала новая возможность. Обрезание, образование, брак, социальный статус — всему свой срок.

Они никогда не отмечали дни рождений. Более того, даже не хранили этот день в памяти. Важны были события самой жизни, а не факт ее начала. Время воспринималось не линейно, имеющее точку запуска и финал, а словно гигантская спираль, где важен новый качественный виток. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость и т. д. Каждому этапу соответствовала новая возможность. Обрезание, образование, брак, социальный статус — всему свой срок.

Иудейское общество, сформировавшееся в борьбе за свою самобытность, довольно негативно относилось к влияниям иных культур. И практика отмечать день рождения ребенка тому не исключение, ведь это был римский обычай. То есть с точки зрения иудеев, это традиция оккупантов и язычников, захвативших в 63 году до Р. Х. «обетованную землю» и считавших ее своей провинцией. Первым известным иудеем, отмечавшим день рождения, был царь Ирод — ренегат, предатель и отступник. Он разгромил освободительное движение Иуды Галилеянина, на штыках римских легионов установил свою диктатуру, построил в Иудее амфитеатр, ввел кровавые гладиаторские бои, скачки, состязания гимнастов, а также, в приступе безумной подозрительности, приказал убить Вифлеемских младенцев (Мф.

Но времена менялись. Церковь Христова все глубже проникала за пределы иудейского общества. Она заговорила на других языках и столкнулась с иными традициями. По мере распространения Евангелия среди жителей Римской империи, в церковной ограде оказывалось все больше людей, у которых сугубо иудейские страхи и ненависти не вызывали такой острой боли. Более того, это были люди, которые жизнью доказывали верность Иисусу из Назарета, но при этом, в пространстве личной жизни, следовали своему римскому воспитанию, образованию и обычаям. Именно в среде римских христиан и был реабилитирован день рождения, как праздник. Ведь детство какого-нибудь маленького Гайя, Марка, Юлии или Корнелии было наполнено доброй радостью об этом личном маленьком торжестве и «пятьсот эскимо».

Именно в этих новых условиях существования Церковь впервые задалась вопросом о дате Рождества Христова. И поскольку точных данных не было, — церковный разум первых столетий никогда не волновала эта тема, — стало ясно, что дата эта будет условной.

Логика построения любой условности проста: если реальность недосягаема, создается ее образ. В «Пиковой даме» Пушкина призрак графини нарушает законы правдоподобия, но эта условность придает всему повествованию особенно острое выпуклое значение. Важен не факт, а идея. Если точный день Рождества Христова не известен, то им может стать любой закрепившийся в общественном поведении или культуре день. Сама реальность события от этого не страдает. Это особенно хорошо известно нашим бабушкам и дедушкам. Осиротевший ребенок, потерявший в результате войны не только родителей, но и документы, часто получал паспорт с условными датами своего рождения. Но существовать от этого он не переставал. Никто в здравом уме и трезвой памяти не стал бы отрицать, что где-то на линейке времени был день и час, когда этот малыш появился на свет. Но ценность жизни не в точности ее регистрации. И условная дата рождения, нарисованная чьей-то рукой, становилась родной для многих детей послевоенного времени. По таким же условным канонам определялись древними христианами и даты важнейших христианских событий: Крещения, Благовещения, Рождества.

Сама реальность события от этого не страдает. Это особенно хорошо известно нашим бабушкам и дедушкам. Осиротевший ребенок, потерявший в результате войны не только родителей, но и документы, часто получал паспорт с условными датами своего рождения. Но существовать от этого он не переставал. Никто в здравом уме и трезвой памяти не стал бы отрицать, что где-то на линейке времени был день и час, когда этот малыш появился на свет. Но ценность жизни не в точности ее регистрации. И условная дата рождения, нарисованная чьей-то рукой, становилась родной для многих детей послевоенного времени. По таким же условным канонам определялись древними христианами и даты важнейших христианских событий: Крещения, Благовещения, Рождества.

Первые попытки «привязать» праздник Рождества Христова к какому-то конкретному дню предпринимаются уже во II веке христианами Египта. Египетская Александрия была не только цитаделью эллинской культуры на Востоке, но и местом прописки самых экзотических культов со всего Ближнего Востока. Особенно популярным был культ бога солнца, который праздновался 6 января. Для александрийцев принявших христианство этот день уже потерял религиозное содержание, но еще имел значение как событие семейное, собиравшее всю семью за единым столом. Нам особенно понятен этот культурный феномен на примерах «8 марта» и «23 февраля». Ведь сегодня 8-го марта большинство граждан России не вспоминают Клару Цеткин и Копенгагенскую конференцию женщин социалисток, а 23-го февраля не поднимают бокалы в честь капитуляции России в Первой мировой войне. Исторические причины этих «праздников» выветрились, но в семейном календаре остался событийный след. Так и в жизни александрийских христиан. От былого праздника сохранялась только привычка праздновать. Что в таком случае делать Церкви? Призвать к священному гневу или дать новый повод народному праздничному календарю? Церковный разум в этом вопросе проявил миссионерскую гибкость, и 6 января становится праздником Рождества Христова, а вместе с ним александрийцы начинают отмечать и день Крещения Господня.

Особенно популярным был культ бога солнца, который праздновался 6 января. Для александрийцев принявших христианство этот день уже потерял религиозное содержание, но еще имел значение как событие семейное, собиравшее всю семью за единым столом. Нам особенно понятен этот культурный феномен на примерах «8 марта» и «23 февраля». Ведь сегодня 8-го марта большинство граждан России не вспоминают Клару Цеткин и Копенгагенскую конференцию женщин социалисток, а 23-го февраля не поднимают бокалы в честь капитуляции России в Первой мировой войне. Исторические причины этих «праздников» выветрились, но в семейном календаре остался событийный след. Так и в жизни александрийских христиан. От былого праздника сохранялась только привычка праздновать. Что в таком случае делать Церкви? Призвать к священному гневу или дать новый повод народному праздничному календарю? Церковный разум в этом вопросе проявил миссионерскую гибкость, и 6 января становится праздником Рождества Христова, а вместе с ним александрийцы начинают отмечать и день Крещения Господня.

Совпадение этих двух торжеств тоже не случайно. Оно свидетельствует о древнейшей церковной полемике с гностиками — видевшими во Христе или только Бога, или исключительно человека. Объединенный новый праздник получил название Богоявления: В Рождестве Бог принял человеческую плоть, а в Крещении явил миру Свою Божественную Сущность. Миссионерский фактор победил алармистские настроения и впервые в истории Христовой Церкви два великих праздника нашли свое календарное место.

Отголоски древней александрийской традиции праздновать Рождество и Крещение в один день до сих пор можно наблюдать в схожести богослужебных элементов этих праздников. Уставы почти одинаковы. Но 6 января во II веке и в веке XXI — разные дни. Древние александрийцы жили по юлианскому календарю. А после реформы папы Григория XIII в конце XVI века весь мир перешел на календарь григорианский. Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Методом простой арифметики получается, что шестое января II века есть девятнадцатой января века нашего (6+13=19).

Впоследствии двум праздникам было суждено расстаться, что и стало общецерковной практикой. Произошло это тогда, когда церковный календарь из древней Александрии эмигрировал в дряхлеющий Рим.

Римские граждане были падки до восточной религиозной экзотики. На смену изрядно поднадоевшим олимпийцам, приходят персидские культы. В Риме со времен император Аврелиана (III век) в день зимнего солнцестояния (25 декабря) справлялся праздник под названием Dies Natalis Solis Invicti — «День Рождества Непобедимого Солнца». Главный герой этого праздника — мидийский бог солнца Митра. Весь третий век христианской эры можно назвать эпохой «солнечного экуменизма». В Риме внедряется идея, что все божки — олицетворение единого бога солнца. Проект приобретает не только религиозное, но и политическое значение.

В римский мир этот культ проник через киликийских пиратов во время войны Помпея. Жадный до всякой эклектики Рим, весьма креативно подошел к мрачному и жестокому митраизму. Не обошлось без вездесущих гностиков. Полухристиане-полуязычники, гностики стали активно экспериментировать над сумбурными пиратскими представлениями. Продукт их религиозного ремесла явился серьезным вызовом Церкви. Фактически, они создавали очень тонкую подделку под христианство. С их легкой подачи нео-митраизм проповедовал единобожие и возвышенные нравственные начала, имел некоторое подобие таинств евхаристии и крещения, идею вечной жизни, а также схожие представления о рае.

Пройдя такой не легкий путь от Александрии до Рима, дата Рождества Христова к концу IV столетия добирается и до греческого Востока. А на III Вселенском Соборе 431 года этот день был уже официально принят всей Церковью, хотя еще несколько столетий сосуществовали и иные календарные традиции праздника: александрийские христиане, церковь в Армении и в Медиолане (Милан). Так что в истории Древней Церкви 25 декабря — лишь одна из дат, которая была принята в духе любви и согласия остальными христианами. И выбрана она была по закону миссионерской целесообразности, а не астрономической точности. Это был не исторический факт, а миссионерская идея. Пастырская забота, заставила Римскую церковь обратить внимание на этот день. Вместе с народом, христианизировался его исконный календарь.

А на III Вселенском Соборе 431 года этот день был уже официально принят всей Церковью, хотя еще несколько столетий сосуществовали и иные календарные традиции праздника: александрийские христиане, церковь в Армении и в Медиолане (Милан). Так что в истории Древней Церкви 25 декабря — лишь одна из дат, которая была принята в духе любви и согласия остальными христианами. И выбрана она была по закону миссионерской целесообразности, а не астрономической точности. Это был не исторический факт, а миссионерская идея. Пастырская забота, заставила Римскую церковь обратить внимание на этот день. Вместе с народом, христианизировался его исконный календарь.

После григорианской реформы XVI века весь христианский мир разделился на два лагеря: тех, празднует Рождество Христово 25 декабря и тех, кто его отмечает 7 января. Любопытно, что в календарях обеих традиций фигурирует число «25». Только у одних оно стоит «прямой» цифрой, а у других благоговейно спрятано в скобочки: 7 января (25 декабря). В скобках скрывается старый стиль. Не вдаваясь в сложные астрономические вычисления, хочется лишь обратить внимание, что так или иначе, весь христианский мир встречает Рождество именно 25 декабря. Только одни это делают в календарной конструкции нового времени, а другие в системе координат Древней Церкви и Римского мира. Как видим, в древности совершенно мирно сосуществовали различные дни для этого торжества. Единство в многообразии — важнейший христианский закон, которым живет Церковь и сегодня. Только между пятнадцатью православными церквями по вопросу старого и нового стиля счет «11:4». Православные церкви Константинополя, Антиохии, Александрии, Кипра, Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Албании, Чешских земель и Словакии, а также Православная Церковь в Америки — отмечают Рождество по новому стилю 25 декабря. Церкви же Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская придерживаются старого календаря и празднуют это великое торжество 7 января.

Не вдаваясь в сложные астрономические вычисления, хочется лишь обратить внимание, что так или иначе, весь христианский мир встречает Рождество именно 25 декабря. Только одни это делают в календарной конструкции нового времени, а другие в системе координат Древней Церкви и Римского мира. Как видим, в древности совершенно мирно сосуществовали различные дни для этого торжества. Единство в многообразии — важнейший христианский закон, которым живет Церковь и сегодня. Только между пятнадцатью православными церквями по вопросу старого и нового стиля счет «11:4». Православные церкви Константинополя, Антиохии, Александрии, Кипра, Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Албании, Чешских земель и Словакии, а также Православная Церковь в Америки — отмечают Рождество по новому стилю 25 декабря. Церкви же Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская придерживаются старого календаря и празднуют это великое торжество 7 января.

Учитывая такой плюрализм традиций, большое значение сегодня для нашего христианского мира имеет понимание условного и незыблемого в церковной жизни. И опыт Церкви показывает, что не совершенно не важно, в «25» или «7» вагоне движемся мы к празднику Рождества Христова, важно, что в едином составе и в одном направлении. А спор о цифрах — условность тысячелетней христианской истории. Истории очень длинной, как состав поезда.

И опыт Церкви показывает, что не совершенно не важно, в «25» или «7» вагоне движемся мы к празднику Рождества Христова, важно, что в едином составе и в одном направлении. А спор о цифрах — условность тысячелетней христианской истории. Истории очень длинной, как состав поезда.

Фото с фотофестиваля «Накануне Рождества» в группе «Фомы» В контакте.

На заставке: Матис Грюневальд. Инзенгеймский алтарь. Рождество Христово (фрагмент).

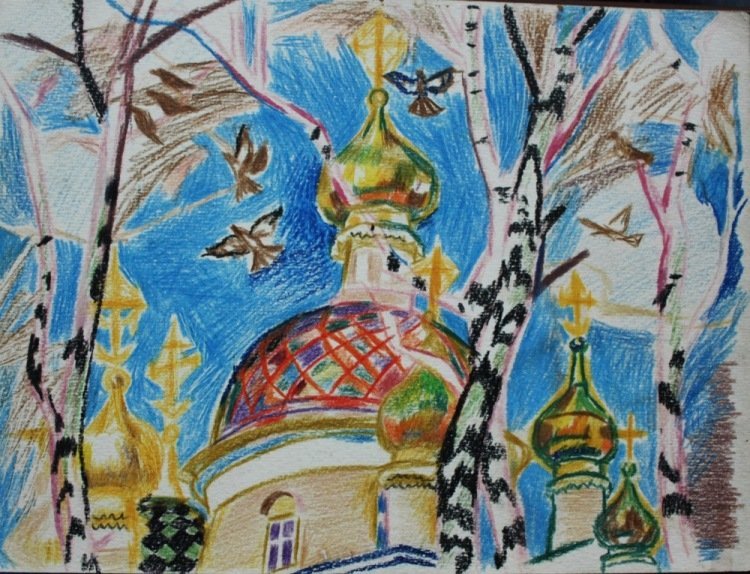

Color Church Drawing — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(

209 релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)

Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)

Живопись жизни Христа в Италии средневековья и эпохи Возрождения | Эссе | The Metropolitan Museum of Art

С поздней античности христианство было неотъемлемой частью европейской культуры, а жизнь Христа понималась (как и сейчас) как существенное воплощение христианских учений. Это объясняет преобладание сцен из жизни Христа в европейском искусстве, и все же это еще не все. В обществе, которое уделяло большое внимание религии и требовало религиозных образов, художники оказывали незаменимую услугу и должны были работать в рамках структуры традиции. Часто предполагается, что такие условия задушили бы творчество, но вдумчивое наблюдение показывает, что это не так. Самые грандиозные иллюстрации жизни Христа демонстрируют полномасштабную изобретательность, а еще меньшие примеры демонстрируют плодотворное взаимодействие воображения художника и требований общества. Это эссе посвящено итальянской живописи, но многое из того, что следует далее, относится и к другим европейским традициям.

Это объясняет преобладание сцен из жизни Христа в европейском искусстве, и все же это еще не все. В обществе, которое уделяло большое внимание религии и требовало религиозных образов, художники оказывали незаменимую услугу и должны были работать в рамках структуры традиции. Часто предполагается, что такие условия задушили бы творчество, но вдумчивое наблюдение показывает, что это не так. Самые грандиозные иллюстрации жизни Христа демонстрируют полномасштабную изобретательность, а еще меньшие примеры демонстрируют плодотворное взаимодействие воображения художника и требований общества. Это эссе посвящено итальянской живописи, но многое из того, что следует далее, относится и к другим европейским традициям.

Потребность в изображениях жизни Христа в Италии основывалась на официальной практике Западной церкви. Со времен папы Григория Великого (годы правления 590–604) изображения ценились как уроки для неграмотных и как помощь в поклонении. Таким образом, сцены из жизни Христа были желательны в церквях, на стенах с фресками и расписных запрестольных образах, а также в переносной форме, в иллюстрированных книгах и небольших запрестольных образах, пригодных для личного потребления. Изображения предназначались для расширения опыта верующих как в коллективном, так и в индивидуальном богослужении, а религиозные трактаты давали инструкции о том, как использовать изображения, чтобы более полно войти в священную историю. В четырнадцатом и пятнадцатом веках такие картины часто встречались сериями, что позволяло зрителю проследить развитие событий (32.130.1), но истории жизни Христа были представлены и в самостоятельных станковых картинах (32.130.2), особенно в шестнадцатого века и позже.

Изображения предназначались для расширения опыта верующих как в коллективном, так и в индивидуальном богослужении, а религиозные трактаты давали инструкции о том, как использовать изображения, чтобы более полно войти в священную историю. В четырнадцатом и пятнадцатом веках такие картины часто встречались сериями, что позволяло зрителю проследить развитие событий (32.130.1), но истории жизни Христа были представлены и в самостоятельных станковых картинах (32.130.2), особенно в шестнадцатого века и позже.

В Италии позднего средневековья и эпохи Возрождения богословы постоянно подчеркивали человечность Христа и необходимость того, чтобы верующие вели жизнь по образцу Христа. Эта точка зрения приветствовала визуальные образы, которые подчеркивали его человеческое существование, и особенно отдавали предпочтение темам, связанным с его земным рождением и смертью. Оба эти эпизода передают фундаментальные аспекты христианского учения, ибо первый отражает концепцию Воплощения, идею о том, что Христос стал человеком, хотя и остался божественным, а второй неотделим от воскресения Христа и обетования вечной жизни. Относительное пренебрежение другими частями жизни Христа тем не менее отличает итальянскую живопись эпохи Возрождения и после нее от многих других европейских традиций. Раннехристианское искусство, например, отдавало предпочтение чудесам Христа, в то время как его Крещение и Преображение стали важными в византийском искусстве, а его проповеди и притчи предпочитались в Северной Европе во времена Реформации.

Относительное пренебрежение другими частями жизни Христа тем не менее отличает итальянскую живопись эпохи Возрождения и после нее от многих других европейских традиций. Раннехристианское искусство, например, отдавало предпочтение чудесам Христа, в то время как его Крещение и Преображение стали важными в византийском искусстве, а его проповеди и притчи предпочитались в Северной Европе во времена Реформации.

В итальянской живописи есть бесчисленное множество примеров канонических сцен, таких как Рождество и Распятие, но нет двух абсолютно одинаковых. Вариации отражают творчество художников, а также озабоченность покровителей и изменение отношения внутри Церкви. Художники обычно выполняли работы на заказ и, таким образом, действовали в рамках системы покровительства, которая предполагала ограничения, но также и значительную свободу. Богатый мирянин или духовенство могли предложить комиссию, и покровитель обычно указывал предмет, который должен быть изображен. Поскольку сцены из жизни Христа обычно запрашивались, художников обучали не только навыкам, необходимым для их воспроизведения, но и традициям, которые обусловливали ожидания покровителей. Например, на изображениях Распятия было стандартно, чтобы крест стоял в центре, а Дева Мария, святой Иоанн и Мария Магдалина находились в сопровождении (43.9).8.5). Другие условности могут определять выбор цветов, например, синий цвет плаща Богородицы на многих изображениях (1975.1.74). Однако эти традиции давали гибкие ориентиры и оставляли художникам огромный простор для творчества. Настройки сцен варьируются от скромных до роскошных; фигуры по-разному расположены и снабжены разными деталями, и в связи с изменением стиля одни и те же сцены трактуются с разной степенью натурализма. И художники, и меценаты с большим вниманием относились к нововведениям в традиции, а творческие эксперименты постоянно обновляли иконографию жизни Христа.

Например, на изображениях Распятия было стандартно, чтобы крест стоял в центре, а Дева Мария, святой Иоанн и Мария Магдалина находились в сопровождении (43.9).8.5). Другие условности могут определять выбор цветов, например, синий цвет плаща Богородицы на многих изображениях (1975.1.74). Однако эти традиции давали гибкие ориентиры и оставляли художникам огромный простор для творчества. Настройки сцен варьируются от скромных до роскошных; фигуры по-разному расположены и снабжены разными деталями, и в связи с изменением стиля одни и те же сцены трактуются с разной степенью натурализма. И художники, и меценаты с большим вниманием относились к нововведениям в традиции, а творческие эксперименты постоянно обновляли иконографию жизни Христа.

Жизнь Христа также предоставила художникам возможность экспериментировать с менее традиционными предметами, не теряя институционального престижа и морального веса христианских тем. Художники, которых привлекали сцены, менее распространенные в итальянской живописи, лишались права на самые прочные традиции, но получали свободу преследовать независимые художественные цели. Необычная тема Христа в пустыне, например, дала Моретто да Брешиа лицензию на создание пейзажа, оживляемого птицами и животными, а также захватывающего образа Христа в мыслях (11.53). Смелое изображение Эль Греко Христа, делающего слепого прозревающим (1978.416) потворствовал своему особому влечению к визионерским сценам, а также демонстрировал свое мастерство перспективы и передавал послание, соответствующее духу Контрреформации.

Необычная тема Христа в пустыне, например, дала Моретто да Брешиа лицензию на создание пейзажа, оживляемого птицами и животными, а также захватывающего образа Христа в мыслях (11.53). Смелое изображение Эль Греко Христа, делающего слепого прозревающим (1978.416) потворствовал своему особому влечению к визионерским сценам, а также демонстрировал свое мастерство перспективы и передавал послание, соответствующее духу Контрреформации.

Наконец, постоянная потребность в изображении сцен из жизни Христа заставила итальянских художников освоить человеческую форму. Эта фигура также занимает центральное место в иконических изображениях без повествовательного содержания (2004.442), но сцены из жизни Христа побуждали художников запечатлевать все варианты человеческого облика, включая фигуры в различных эмоциональных состояниях, фигуры в энергичном движении, фигуры святых и фигуры. в группах приятного расположения и впечатляющего драматического эффекта. Задача и награда за создание таких сцен были настолько велики, что самые амбициозные художники постоянно возвращались к ним, даже когда они были свободны в выборе сюжетов. Микеланджело, например, неоднократно изображал распятого Христа в рисунках (например, в Лувре, Британском музее и Королевской библиотеке, Виндзор), что свидетельствует о его глубоком вкладе в традиционную иконографию, а также о его необычайной преданности изучению человеческого тела.

Микеланджело, например, неоднократно изображал распятого Христа в рисунках (например, в Лувре, Британском музее и Королевской библиотеке, Виндзор), что свидетельствует о его глубоком вкладе в традиционную иконографию, а также о его необычайной преданности изучению человеческого тела.

Цитата

Сорабелла, Джин. «Рисование жизни Христа в средневековой и ренессансной Италии». В Хайльбрунн Хронология истории искусств . Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/chri/hd_chri.htm (июнь 2008 г.)

Дополнительное чтение

Баксандалл, Майкл. Живопись и опыт Италии XV века . Оксфорд: Clarendon Press, 19.72.

Берн, Барбара, комп. Жизнь Христа: изображения из Метрополитен-музея . Нью-Йорк: Метрополитен-музей, К. Скрибнер, 1989.

. Кристиансен, Кит. «Итальянские алтари четырнадцатого века». Бюллетень Метрополитен-музея 40, вып. 1 (лето 1982 г.), стр. 3–56.

1 (лето 1982 г.), стр. 3–56.

Паолетти, Джон Т. и Гэри М. Радке. Искусство в Италии эпохи Возрождения . 2 изд. Нью-Йорк: Абрамс, 2002.

.Дополнительные эссе Джин Сорабелла

- Сорабелла, Джин. «Паломничество в средневековой Европе». (апрель 2011 г.)

- Сорабелла, Джин. «Портрет в эпоху Возрождения и барокко в Европе». (август 2007 г.)

- Сорабелла, Джин. «Венецианский цвет и флорентийский дизайн». (октябрь 2002 г.)

- Сорабелла, Джин. «Искусство римских провинций, 1–500 г. н.э.» (май 2010 г.)

- Сорабелла, Джин.

«Обнаженная в барокко и более позднем искусстве». (январь 2008 г.)

«Обнаженная в барокко и более позднем искусстве». (январь 2008 г.) - Сорабелла, Джин. «Обнаженная в Средние века и Возрождение». (январь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Обнаженная натура в западном искусстве и ее истоки в античности». (январь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Монашество в Западной средневековой Европе». (первоначально опубликовано в октябре 2001 г., последняя редакция в марте 2013 г.)

- Сорабелла, Джин. «Дизайн интерьера в Англии, 1600–1800». (октябрь 2003 г.)

- Сорабелла, Джин.

«Викинги (780–1100)». (октябрь 2002 г.)

«Викинги (780–1100)». (октябрь 2002 г.) - Сорабелла, Джин. «Рождение и младенчество Христа в итальянской живописи». (июнь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Распятие и Страсти Христовы в итальянской живописи». (июнь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Каролингское искусство». (декабрь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Оттонское искусство». (сентябрь 2008 г.)

- Сорабелла, Джин. «Балет». (октябрь 2004 г.)

- Сорабелла, Джин.

Leave a Comment