Рисунок купец: ᐈ Купец рисунки, фото купцы картинки

19.05.2018

Разное

Разное

Гжель, городецкая, хохломская, жостовская, мезенская роспись, лаковая миниатюра в Федоскино и Палехе.

Всегда ли гжельская посуда была сине-белой, какая традиционная роспись родилась после Октябрьской революции и почему расписные шкатулки светятся? Разбираемся в секретах народных художественных промыслов.

Золотые чаши. Хохломская роспись

Золотые чаши. Хохломская роспись

Золотые чаши. Хохломская роспись

Золотые чаши. Хохломская роспись

Родиной хохломской росписи стала Нижегородская губерния. Считается, что первыми украшать деревянную посуду стали старообрядцы-иконописцы в середине XVII века. Изделия продавали в деревне Хохлома — отсюда и название народного промысла.

Мастер начинал работу с битья баклуш — готовил деревянные бруски (баклуши) из липы, осины или березы. Из них вытачивали деревянные ложки и ковши, чашки и солонки. Еще не украшенную росписью посуду называли бельем. Белье несколько раз грунтовали и просушивали, а потом расписывали в желтых, красных и черных тонах. Популярными мотивами были растительные орнаменты, цветы, ягоды, кружевные веточки. Лесные птицы на хохломской посуде напоминали крестьянам Жар-птицу из русских сказок, они говорили: «Пролетала Жар-птица мимо дома и задела крылом чашу, и стала чаша золотой».

Популярными мотивами были растительные орнаменты, цветы, ягоды, кружевные веточки. Лесные птицы на хохломской посуде напоминали крестьянам Жар-птицу из русских сказок, они говорили: «Пролетала Жар-птица мимо дома и задела крылом чашу, и стала чаша золотой».

После нанесения рисунка изделия два-три раза покрывали олифой, втирали в поверхность оловянный или алюминиевый порошок и сушили в печи. После закалки жаром они приобретали медовый оттенок и действительно сияли, словно золотые.

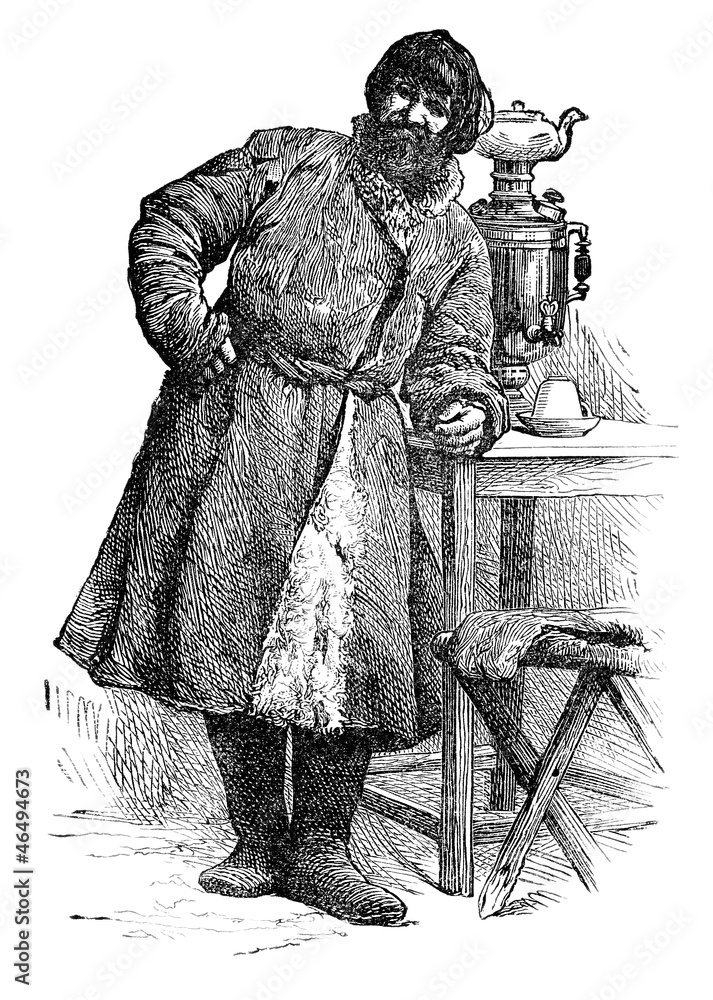

В начале XVIII века посуду стали привозить на Макарьевскую ярмарку, куда съезжались продавцы и покупатели со всей России. Хохломские изделия оказались известны всей стране. С XIX века, когда на нижегородскую ярмарку начали съезжаться гости со всей Европы и Азии, расписная посуда появилась во многих уголках мира. Русские купцы продавали изделия в Индии и Турции.

Снежный фон и синие узоры. Гжель

Снежный фон и синие узоры. Гжель. Фотография: rusnardom.ru

Снежный фон и синие узоры. Гжель. Фотография: gzhel-spb.ru

Гжель. Фотография: gzhel-spb.ru

Снежный фон и синие узоры. Гжель. Фотография: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Гжельская глина известна со времен Ивана Калиты — с XIV века. Местные мастера создавали из нее «сосуды для аптекарских нужд», посуду и детские игрушки. В начале XIX века в Гжельской волости появились заводы, на которых изготавливали фарфор. Первое предприятие здесь основал в 1810 году купец Павел Куличков. Сначала роспись по фарфоровой посуде была цветной, но в середине XIX века в Россию пришла мода на бело-голубые голландские изразцы и китайский фарфор тех же оттенков. Вскоре синие узоры на снежном фоне стали отличительной чертой гжельской росписи.

Чтобы проверить качество фарфора, перед росписью изделие окунали в фуксин — красную анилиновую краску. Фарфор окрашивался в ровный розовый цвет, и на нем была заметна любая трещинка. Мастера рисовали кобальтовой краской — до обжига она выглядит черной. С помощью особых техник, работая только кистью и краской, художники создавали более 20 оттенков синего цвета.

Гжельские сюжеты — это пышные розы (их здесь называли «агашками»), зимние пейзажи, сцены из народных сказок. Дети катаются на санках, Емеля ловит щуку в пруду, деревенские жители празднуют Масленицу… После нанесения рисунка посуду покрывали глазурью и обжигали. Розовые изделия с черными узорами приобретали свой традиционный вид.

Светящиеся броши и шкатулки. Федоскинская лаковая миниатюра

Светящиеся броши и шкатулки. Федоскинская лаковая миниатюра

Светящиеся броши и шкатулки. Федоскинская лаковая миниатюра

Светящиеся броши и шкатулки. Федоскинская лаковая миниатюра

История Федоскинской лаковой миниатюры берет начало в XVIII веке. Купец Петр Коробов в 1795 году основал в подмосковной деревне Данилково (рядом с селом Федоскино) фабрику. Здесь из папье-маше изготавливали козырьки для военных фуражек. Когда в страну пришла европейская мода на табакерки, на фабрике стали выпускать табакерки и шкатулки.

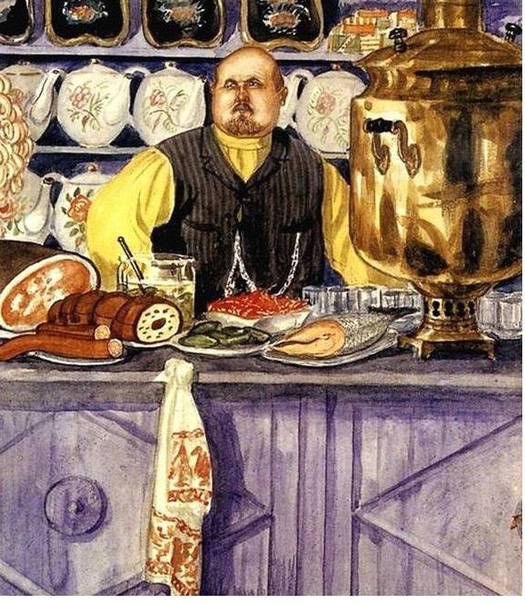

Вскоре ассортимент расширился — появились пудреницы, броши и коробочки для чая. Сначала их украшали печатными рисунками-гравюрами, а позже стали расписывать масляными красками и покрывать лаком. Художники во время работы добавляли в краски металлический порошок — так цвета становились «светящимися». Традиционными мотивами федоскинской миниатюры стали русская тройка, пейзажи, сказочные сюжеты и сцены из народной жизни: гулянья, пляски и чаепития.

Сначала их украшали печатными рисунками-гравюрами, а позже стали расписывать масляными красками и покрывать лаком. Художники во время работы добавляли в краски металлический порошок — так цвета становились «светящимися». Традиционными мотивами федоскинской миниатюры стали русская тройка, пейзажи, сказочные сюжеты и сцены из народной жизни: гулянья, пляски и чаепития.

На изящные миниатюрные изделия давали гарантию в 100 лет: при высушивании папье-маше становилось тверже дерева, а сияющие краски не тускнели годами. Секрет заключался в том, что лак для миниатюр выдерживали на солнце. Этим «прокаленным» составом мастер покрывал каждое изделие до 30 раз.

Читайте также:

Три мира узоров. Мезенская роспись

Три мира узоров. Мезенская роспись. Фотография: patlah.ru

Три мира узоров. Мезенская роспись. Фотография: open-collection.com

Три мира узоров. Мезенская роспись. Фотография: patlah.ru

Мезенская роспись появилась в XIX веке в низовьях реки Мезень Архангельской губернии. Самое древнее изделие с мезенскими узорами — расписная прялка — относится к 1815 году. Местные жители украшали сундуки, туеса (круглые берестяные короба) и посуду — ковши, чаши, бочонки и тарелки. К началу ХХ века центром мезенской росписи по дереву стала деревня Палащелье.

Самое древнее изделие с мезенскими узорами — расписная прялка — относится к 1815 году. Местные жители украшали сундуки, туеса (круглые берестяные короба) и посуду — ковши, чаши, бочонки и тарелки. К началу ХХ века центром мезенской росписи по дереву стала деревня Палащелье.

Подготовленную посуду мезенские мастера расписывали охрой по чистому негрунтованному дереву с помощью особой деревянной палочки — тиски. Пером глухаря или тетерева делали черную обводку, а потом уже наносили красные и черные узоры кисточкой. Мастер делил рисунок на три части: небо, землю и подземный мир. Их границы он обозначал прямой линией, узоры располагал в строгом порядке. Главными элементами росписи были животные и птицы: конь, олень и утка. Обрамляли рисунки геометрические орнаменты из прямоугольников и ромбов, дисков и решеток.

Мезенской росписью по традиции занимались только мужчины, навыки мастера передавали по наследству. Сначала начинающему художнику рассказывали о символах и их сочетаниях в узоре, учили размечать изделие и наносить контуры. Прежде чем рисовать орнаменты, будущие умельцы долго тренировались — писали палочки и линии.

Прежде чем рисовать орнаменты, будущие умельцы долго тренировались — писали палочки и линии.

«Здесь живут подносами». Жостовская роспись

«Здесь живут подносами». Жостовская роспись. Фотография: art.mirtesen.ru

«Здесь живут подносами». Жостовская роспись

«Здесь живут подносами». Жостовская роспись. Фотография: art.mirtesen.ru

Роспись по металлу зародилась в подмосковной деревне Жостово. В 1825 году Филипп Вишняков открыл первую «лакерную мастерскую». В ней изготавливали и расписывали табакерки, шкатулки и подносы из папье-маше. Осип Вишняков продолжил отцовское дело, но папье-маше заменил металлическими изделиями. В 1830-е в деревне появились новые фабрики декоративной росписи, на которых художники украшали подносы букетами цветов. Нарядные изделия быстро обрели популярность.

Главным мотивом жостовской росписи стал цветочный букет на черном фоне. Традиционно мастера выполняли четыре вида рисунков: «Букет собранный», «Букет враскидку», «Венок» и «Ветка с угла». В центре изделия художники обычно располагали яркие крупные растения. Тень и мелкие цветы по краям рисунка создавали иллюзию объема. Чтобы рисунок светился изнутри, мастера добавляли в краски металлический порошок, сусальное золото или делали вставки из перламутра.

В центре изделия художники обычно располагали яркие крупные растения. Тень и мелкие цветы по краям рисунка создавали иллюзию объема. Чтобы рисунок светился изнутри, мастера добавляли в краски металлический порошок, сусальное золото или делали вставки из перламутра.

«Здесь живут подносами, ими мыслят и только о них рассуждают», — говорили о Жостово. Все в деревне напоминает о народном промысле: даже вместо адресных табличек используют расписные подносы с номерами домов. Так же мастера изготовили и указатели к деревне.

Конь-качалка, конь-каталка. Городецкая роспись

Конь-качалка, конь-каталка. Городецкая роспись. Фотография: Фотобанк Лори

Конь-качалка, конь-каталка. Городецкая роспись. Фотография: Фотобанк Лори

Конь-качалка, конь-каталка. Городецкая роспись. Фотография: Фотобанк Лори

Городецкая роспись известна со второй половины XIX века. В 1870 году на Поволжье, в деревню Курцево Городецкой волости, приехал иконописец Николай Огуречников. Он научил местных ремесленников изготавливать краски и оживлять рисунок штрихами белого цвета. Сначала художники расписывали донца — плоские дощечки, на которых сидели домашние хозяйки, когда пряли шерсть и лен. Украшенное резьбой и цветным рисунком донце служило и как украшение интерьера.

Сначала художники расписывали донца — плоские дощечки, на которых сидели домашние хозяйки, когда пряли шерсть и лен. Украшенное резьбой и цветным рисунком донце служило и как украшение интерьера.

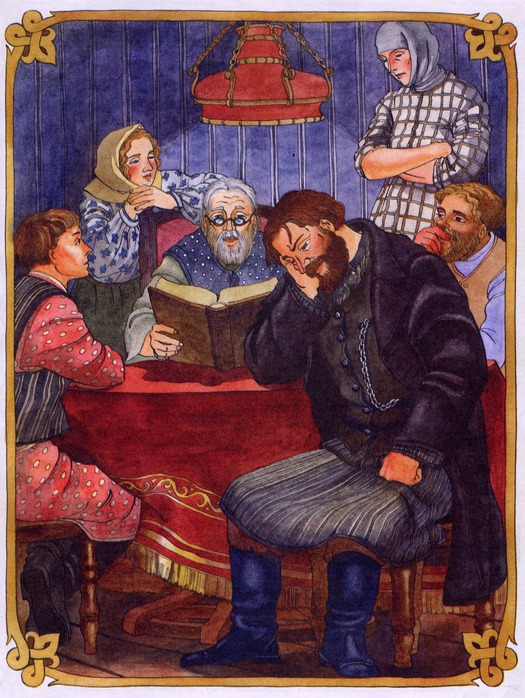

Городецкая роспись отличалась контрастными яркими цветами. Художники изображали вороных коней с длинными шеями и тонкими ногами, петухов с гордо поднятой головой и пышным хвостом, рисовали сценки из купеческой жизни — семейные чаепития, прогулки барышень с кавалерами. Обязательный элемент расписного городецкого изделия — объемные букеты и венки из розанов, ромашек, купавок.

Цветными рисунками украшали ложки и шкатулки, ларцы и хлебницы, мебель и ставни. Также умельцы изготавливали из деревянной щепы и расписывали детские игрушки: куколок, лошадки-качалки и даже миниатюрные наборы для маленьких хозяюшек — прялки, веретенца, утюжки. Особо популярен был конь-каталка. В расписные саночки впрягали деревянных лошадей, в повозку усаживали кучера. Игрушечных дел мастера не использовали в работе ни клей, ни гвозди: с ювелирной точностью они подгоняли детали, которых иногда было более тридцати. «Чтоб изготовить каталку, надо с бесами знаться», — говорили в Городце.

«Чтоб изготовить каталку, надо с бесами знаться», — говорили в Городце.

«Чудо, созданное революцией». Палехская лаковая миниатюра

«Чудо, созданное революцией». Палехская лаковая миниатюра. Фотография: palekh.su

«Чудо, созданное революцией». Палехская лаковая миниатюра. Фотография: lacquerbox.ru

«Чудо, созданное революцией». Палехская лаковая миниатюра. Фотография: kanon-tradition.ru

История палехской лаковой миниатюры начинается в XVIII столетии. В те годы художники-иконописцы из небольшого села Палех во Владимирской губернии были известны всей России. С 30-х годов XIX века до Октябрьской революции здесь работали иконописные мастерские.

Родоначальником палехского стиля считается Иван Голиков — в 1920 году он создал первую лаковую миниатюру «Адам в раю». В 1924 году в Палехе открылась Артель древней живописи, а спустя год художники получили Гран-при на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже.

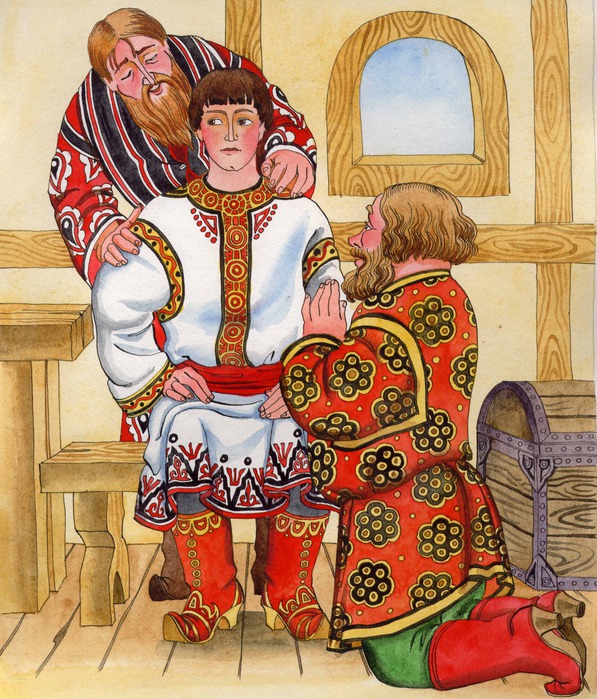

Палехские мастера создавали шкатулки, броши, портсигары, табакерки. Они использовали в работе иконописные приемы: писали на черном фоне темперными красками, изготовленными на основе яичного желтка и воды, и твореным золотом (так называли золотой порошок, разведенный в воде). Основными сюжетами были сцены из сельской жизни, былин и русской литературы. Вдохновляли мастеров герои народных и авторских сказок: Иван-царевич и Жар-птица, Серебряное Копытце и царь Салтан.

Они использовали в работе иконописные приемы: писали на черном фоне темперными красками, изготовленными на основе яичного желтка и воды, и твореным золотом (так называли золотой порошок, разведенный в воде). Основными сюжетами были сцены из сельской жизни, былин и русской литературы. Вдохновляли мастеров герои народных и авторских сказок: Иван-царевич и Жар-птица, Серебряное Копытце и царь Салтан.

«Когда мы организовывали артель, у нас на семь человек было только одно собрание сочинений Пушкина… Этим в значительной степени объясняется тот факт, что большинство своих миниатюр мы писали на пушкинские сюжеты».

В 1932 году палехские художники встретились с Максимом Горьким, который назвал палехскую лаковую миниатюру «одним из чудес, созданных Октябрьской революцией». По его просьбе Иван Голиков нарисовал миниатюры для подарочного издания «Слова о полку Игореве».

Как в сибирской глуши купец сумел дать своим детям достойное художественное образование — Российская газета

Сибирские купцы в первой половине XIX в. , даже весьма успешные, не сильно отличались грамотностью: умение подписываться уже считалось достоинством. И немудрено: учеба в те времена, как правило, была исключительно делом домашним.

, даже весьма успешные, не сильно отличались грамотностью: умение подписываться уже считалось достоинством. И немудрено: учеба в те времена, как правило, была исключительно делом домашним.

С благословения отца

В семье красноярского купца 3-й гильдии Ивана Петровича Ларионова (1794-1872) средств на обучение детей не жалели. Тем более, что отец сам всю жизнь тянулся к знаниям, почитал старину и любил поговорить о ней.

По воспоминаниям красноярского летописца И.Ф. Парфентьева, Иван Петрович — «неусыпный труженик» и «человек беспримерной честности», владел в Красноярске мыловарным «заведением», свечным и кирпичным заводиками, пасекой, вел розничную торговлю1. Своими трудами выстроил в городе один из первых каменных домов, самоучкой постигнув основы архитектуры. Несколько лет служил заседателем в городском суде, исполнял обязанности судьи, а также городского головы в 1838-1840 гг.2

Судя по сохранившейся переписке конца XVIII — начала XIX века, грамотность членов семьи Ларионовых, в том числе и женщин (большая редкость!), была очень высока. Годами в семье выписывались, читались и хранились «Московские новости». Трем своим детям — Марии (р. 1833), Ивану (р. 1840) и Петру (р. 1841) — купец дал хорошее домашнее образование, так как другого способа обучения на то время в Красноярске не было (единственное уездное училище появится позднее). Иван Петрович входил в более или менее состоятельную элиту города, хотя семья жила скромно. Это не помещало отцу нанять для детей учителей, а сверх общего образования, еще и учителя рисования.

Годами в семье выписывались, читались и хранились «Московские новости». Трем своим детям — Марии (р. 1833), Ивану (р. 1840) и Петру (р. 1841) — купец дал хорошее домашнее образование, так как другого способа обучения на то время в Красноярске не было (единственное уездное училище появится позднее). Иван Петрович входил в более или менее состоятельную элиту города, хотя семья жила скромно. Это не помещало отцу нанять для детей учителей, а сверх общего образования, еще и учителя рисования.

Кто учитель?

Естественно, возник вопрос, кто был учителем, ведь профессионального художника в Красноярске на то время не было. Ответ нашелся довольно быстро, согласно двум сохранившимся надписям. На обороте портрета великой княжны Марии Михайловны Романовой стояли две надписи: «Стоит уважения и похвалы художника» за подписью, как предполагаем, командира Енисейского внутреннего батальона майора Алексея Павловича Суровцева, который, вероятно, был дружен с семьей Ларионовых4. Ниже: «Весьма хорошо: в должности младшего при губернском землемере землемера. Бутаков».

Ниже: «Весьма хорошо: в должности младшего при губернском землемере землемера. Бутаков».

Просмотрев исповедные росписи жителей Красноярска за несколько лет и найдя формуляр Бутакова, устанавливаем: учителем был именно Бутаков Андрей Игнатьевич. Родился он в 1826 году, происходил из унтер-офицерских детей. По окончании наук в Иркутском полубатальоне военных кантонистов, в возрасте 17 лет, «вступил в службу в чертежную писцом» при губернском землемере. В училище военных кантонистов в обязательную программу обучения, помимо других предметов, входили черчение планов, каллиграфия и рисование.

Не являясь профессиональным художником, А.И. Бутаков учил детей тому, что умел сам, и, судя по рисункам своих учеников, делал это неплохо.

Сначала была Мария

В фондах Красноярского краевого краеведческого музея сохранились рисунки всех трех детей Ларионовых периода 1848 и 1850 гг. Весьма любопытна «Тетрадь рисовальни» Марии Ларионовой, начатая 7 сентября и законченная 30 октября 1848 г. Юной купеческой барышне минуло 16 лет. Ее тетрадь включает в себя 6 листов, по которым можно проследить начальное обучение рисунку на той стадии, когда предполагалось уже умение «очертить» в общих линиях всю модель — голову, фигуру. Постепенно вырабатываются основные навыки в рисовании анатомических форм: построение кистей рук, глаза, уха, губ, носа…

Юной купеческой барышне минуло 16 лет. Ее тетрадь включает в себя 6 листов, по которым можно проследить начальное обучение рисунку на той стадии, когда предполагалось уже умение «очертить» в общих линиях всю модель — голову, фигуру. Постепенно вырабатываются основные навыки в рисовании анатомических форм: построение кистей рук, глаза, уха, губ, носа…

Под большей частью рисунков проставлены пометки обучающего: «хорошо», «очень хорошо» и дата: месяц и число, из чего следовало, что на протяжении двух месяцев Мария выполняла почти ежедневные задания.

Работы Ивана и Петра

В 1848 г., одновременно с Марией, А.И. Бутаков приступил к обучению сначала старшего сына Ларионовых — восьмилетнего Ивана, а через два года и младшего Петра. Купеческие сыновья на начальной стадии обучения рисунку занимались копированием портретов: тут и русские полководцы, баснописец И.А. Крылов, члены императорской семьи (герцог Максимилиан Лейхтенбергский, президент русской Академии художеств, дети Николая I и др. ). Работы выполнялись графитным карандашом, акварелью, черными чернилами на листах небольшого формата. Привлекательны карандашные работы Ивана с довольно точной передачей индивидуальных черт своих моделей, с тщательной прорисовкой складок одежды, деталей экипировки — пуговиц, наград…

). Работы выполнялись графитным карандашом, акварелью, черными чернилами на листах небольшого формата. Привлекательны карандашные работы Ивана с довольно точной передачей индивидуальных черт своих моделей, с тщательной прорисовкой складок одежды, деталей экипировки — пуговиц, наград…

У Петра еще не выработана моделировка лиц, сходство весьма условно, портреты трафаретны, хотя отмечены ровной, несколько декоративной, акварельной раскраской. Если Иван занимается рисованием уже около двух лет, то младший Петр — новичок.

Выделяется среди работ незаконченный портрет Петра I (техника нанесения рисунка по клеткам), который, скорее всего, принадлежал Марии (надпись под рисунком — «23 числа сентября»). Тщательно запечатлены характерные черты облика царя-реформатора, уже при первом взгляде привлекает большое сходство. Под портретами Петра и Ивана оставлены авторские надписи, которые засвидетельствовали имена персонажей; выполнены они мальчиками также с некоторыми навыками каллиграфического письма.

Хранители памяти

Вот так в Красноярске, в глухой сибирской провинции, в небогатой семье трое детей получили художественное образование. К тому же редкий случай — единственная дочь обучается вместе с братьями, в то время, как многие девочки ее сословия держатся взаперти. Детские рисунки Ларионовых стали хранителями памяти своего времени, отголоском домашней культуры и повседневности купеческой семьи.

Иван и Петр, став взрослыми, состояли купцами 2-й гильдии при одном капитале, избирались членами городской управы, заседателями и кандидатами в городские судьи. О судьбе Марии ничего неизвестно. По воспоминаниям И.Ф. Парфентьева, сыновья П.И. Ларионова — «эти люди — одна добродетель, скромность и смирение. Чужого не возьмут и своего всуе не дадут»4.

1. Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777 -1898). Под ред. Т.С. Комаровой. Красноярск, 2016. С. 307-308, 311-312.

2. Евгения Комлева. Енисейское купечество. М., 2006. С. 287; Бердников Л. П. Вся красноярская власть. Красноярск. 1995. С. 300.

П. Вся красноярская власть. Красноярск. 1995. С. 300.

3. Государственный архив Красноярского края. Ф. 160. Оп. 1. Д. 165. Л. 624 об — 627.

4. Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича. С. 314.

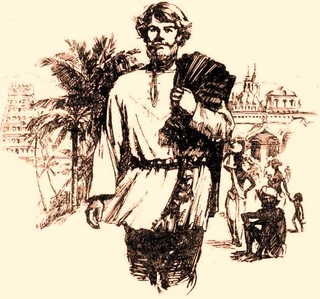

Подвиг новгородского купца Иголкина в Северной войне со шведами

История новгородского купца Иголкина, попавшего в плен к шведам, относится к годам Северной войны, когда патриотический подъем был настолько высок, что героизм проявлялся не только на полях сражений и не только военными людьми. Купец Иголкин в момент начала военного конфликта находился в Швеции и был вместе с другими подданными России заключен в тюрьму, проведя в ней семнадцать лет. В заточении он однажды услышал, как шведские солдаты оскорбительно отзываются о русском царе Петре. Возмущенный этим, купец вырвал у одного из шведов ружье и штыком заколол двух шведских солдат. Король Карл ХII сумел по достоинству оценить мужество и патриотизм новгородского купца. Он отменил смертный приговор, вынесенный Иголкину, и отпустил его на родину.

Картина написана под воздействием пьесы Н. А. Полевого „Иголкин, купец новгородский», поставленной в 1838-1839 на сценах столичных театров. Однако рисунок на этот сюжет, приобретенный Ф.П. Растопчиным, был исполнен художником еще в 1811 (Круглова 1982. С. 67). В 1838 П.П. Каменский видел в мастерской В. К. Шебуева неоконченное полотно: „Картина только набросана, еще не подмалевана, хотя и тут нельзя не увлечься обдуманностью, силой и верностью сочинения» (Круглова В.А. 1982. С. 68). Однако движение шведских солдат получилось слишком динамичным. Это было отмечено уже А.И. Ивановым, который, сообщая в письмах к сыну, А.А. Иванову последние петербургские новости, писал: «В композиции примечается нечто не довольно обдуманное. Иголкин, убив шведа, сидит очень покойно, у ног его валяется тело убитого, вбегают другие и с таким жаром, что, кажется, пробегут мимо того, кого им надобно, между тем Иголкин сознается, что он убил…»(Коровкевич С. Андрей Иванович Иванов. 1775-1848. М., 1972.

Картина экспонировалась на выставке в ИАХ 1839.

Блог — Томский областной краеведческий музей

По свидетельству купца Ильи Фуксмана, Степан Сосулин подарил Гавриилу Батенькову 55 десятин земли — за проектирование и строительство на Степановке дачных и заводских построек. И Елена Андреева склонна этой версии верить. В самом деле, откуда у ссыльного декабриста деньги, чтобы обзавестись имением? Да и дарить землю просто так даже очень богатый человек вряд ли станет. А вот вариант, что способный инженер выступил архитектором или руководил строительством, за что и получил вознаграждение, выглядит правдоподобным.

Комната на даче Сосулина и рисунок из «синего альбома»

И в этом контексте, пожалуй, самым примечательным в альбоме является рисунок на листе №33.

Фасад навеса и амбара с сушильнею

Амбар с каретником внизу дожил до начала 1990-х. Елена Андреева изучала тогда на Степановке места, связанные с Батеньковым, и видела этот амбар «в натуре».

Амбар на Степановке. Фото: из фондов ТОКМ

«Это место очень хорошо определялось благодаря описаниям Батенькова, оставленным в одном из его писем Елагиной (Авдотья Елагина, вдова друга Батенькова Алексея Елагина — прим. ред), — говорит Елена Андреева. — Вот тебе излучина реки, вот тебе расстояние до холма, на котором расположена дача Сосулина. Дача известно, где была расположена, вот к ней и привязывается место «Соломенного хутора». Вот как раз недалеко от переулка Богдана Хмельницкого и находился этот амбар. Там в 1990-х была территория какой-то автобазы или чего-то подобного. Я видела этот амбар — у него были утрачены все украшения, но он опознавался. В своем время художники в 1920-х годах, рисуя постройки на Степановке, его тоже зафиксировали.

Амбар на Степановке. А.Внуков. Фото: из фондов ТОКМ

Итак. В альбоме есть рисунок постройки, которая совершенно точно стояла на земле, которой владел Батеньков. Может ли это означать, что автор рисунка Батеньков? Может, считает Елена Андреева.

Статьи / Выпускник Вологодского государственного университета с помощью BIM-системы Renga внес свой вклад в сохранение объекта культурного наследия «Дом Шахова»

Выпускник Вологодского государственного университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство» Олег Кучин в рамках выполнения выпускной дипломной работы создал в российской BIM-системе Renga информационную модель объекта культурного наследия федерального значения «Дом Шахова».

Объект культурного наследия федерального значения, на который не нашлось федерального бюджета.

Дом купца Илиодора Аполлоновича Шахова в городе Вологда – уникальный памятник деревянного зодчества с богатым резным декором и необычной композицией фасада с выдающейся центральной частью. Признан объектом культурного наследия федерального значения. Дом построен в 1892 году одноэтажным с мезонином. В 1905 году сын купца Василий Илиодорович, известный иконописец, достроил второй этаж дома. В 2000-х годах дом сильно пострадал во время нескольких пожаров: была уничтожена кровля, разрушен второй этаж. От полного разрушения его спасал последний житель — известный вологодский фотограф и краевед Леонид Васильевич Стариков. До самой смерти он делал все, что в его силах для спасения памятника: обращался в различные инстанции с просьбами о реставрации и противоаварийном ремонте, даже писал Президенту. Но все это не принесло успеха. Поэтому градозащитное движение «Настоящая Вологда» и вологодская общественность начали собирать деньги на противоаварийные работы дома Шахова. Но на собранные средства удалось установить лишь временную кровлю. На сегодняшний день дом так и остается не обследованным и не имеет проекта реставрации.

Признан объектом культурного наследия федерального значения. Дом построен в 1892 году одноэтажным с мезонином. В 1905 году сын купца Василий Илиодорович, известный иконописец, достроил второй этаж дома. В 2000-х годах дом сильно пострадал во время нескольких пожаров: была уничтожена кровля, разрушен второй этаж. От полного разрушения его спасал последний житель — известный вологодский фотограф и краевед Леонид Васильевич Стариков. До самой смерти он делал все, что в его силах для спасения памятника: обращался в различные инстанции с просьбами о реставрации и противоаварийном ремонте, даже писал Президенту. Но все это не принесло успеха. Поэтому градозащитное движение «Настоящая Вологда» и вологодская общественность начали собирать деньги на противоаварийные работы дома Шахова. Но на собранные средства удалось установить лишь временную кровлю. На сегодняшний день дом так и остается не обследованным и не имеет проекта реставрации.

Рисунок 1 – Дом до пожара

Рисунок 2 – Дом после пожара

За дело берется студент

Олег Кучин: «Я следил за историей этого дома, был наслышан о движении, организованном для его спасения, мне хотелось внести свой вклад в сохранение этого памятника культуры. Кроме того, несмотря на то что я учился на ПГС, меня всегда привлекала реставрация объектов культуры. Применяемые здесь материалы и технологии накапливались веками. Мне захотелось изучить возможности применения новых технологий в реставрационной деятельности, в частности, технологии информационного моделирования. Поэтому в рамках своей дипломной работы я решил создать

Кроме того, несмотря на то что я учился на ПГС, меня всегда привлекала реставрация объектов культуры. Применяемые здесь материалы и технологии накапливались веками. Мне захотелось изучить возможности применения новых технологий в реставрационной деятельности, в частности, технологии информационного моделирования. Поэтому в рамках своей дипломной работы я решил создать

На кафедре идею Олега одобрили и разрешили выполнить проект без такой детальной проработки, какую требуют от реставраторов. Понимая важность качественного выполнения проекта, автор ответственно подошел к выбору программы для проектирования.

Олег Кучин: «Я смоделировал несколько сотен декоративных элементов и балок в системе Revit, но понял, что при таком большом количестве деталей программа работает не так быстро, как мне хотелось бы. Сделал те же элементы в российской BIM-системе Renga и убедился, что эта система – производительнее. Кроме того, я наткнулся на статью, в которой описывался опыт использования системы Renga при реставрации дома-музея имени Чехова. Этот кейс вдохновил меня продолжить работать в системе в Rengа. Мое первое знакомство с Renga произошло на втором курсе института. Произошло случайно и очень вовремя. Я наткнулся на рекламу программы в Интернете. Привлекли меня словосочетания «простой интерфейс» и «быстрое освоение» в ее описании. Моей первой работой в Renga cтал курсовой проект по проектированию индивидуального жилого дома. Благодаря Renga он был выполнен всего за пару дней. И это с учетом времени, потраченным на изучение программы. Уже тогда я оценил все преимущества работы в BIM-системе и мысленно поблагодарил разработчиков Renga за удобный BIM-инструмент и за мою успешно сданную курсовую работу! Для себя я отметил, что у программы точно есть потенциал.

Кроме того, я наткнулся на статью, в которой описывался опыт использования системы Renga при реставрации дома-музея имени Чехова. Этот кейс вдохновил меня продолжить работать в системе в Rengа. Мое первое знакомство с Renga произошло на втором курсе института. Произошло случайно и очень вовремя. Я наткнулся на рекламу программы в Интернете. Привлекли меня словосочетания «простой интерфейс» и «быстрое освоение» в ее описании. Моей первой работой в Renga cтал курсовой проект по проектированию индивидуального жилого дома. Благодаря Renga он был выполнен всего за пару дней. И это с учетом времени, потраченным на изучение программы. Уже тогда я оценил все преимущества работы в BIM-системе и мысленно поблагодарил разработчиков Renga за удобный BIM-инструмент и за мою успешно сданную курсовую работу! Для себя я отметил, что у программы точно есть потенциал.

Рисунок 3 – Индивидуальный жилой дом, спроектированный в Renga

Создание BIM-модели «Дома Шахова»

После изучения исторических документов Олег приступил к созданию BIM-модели «Дома Шахова». Воссоздал планировку по паспорту объекта, по историческим фотографиям создал перекрытия и крышу, смоделировав балки для перекрытий и стропильной системы в «Редакторе сечений» Renga. Для восстановления фасадов смоделировал отдельные объекты и сечения: наличники, двери, обшивку. В рамках проекта ему пришлось отказаться от бревенчатого сруба. Обшивка создавалась заданием соответствующего сечения элементу «Балка» и наносилась на спроектированные направляющие на срубе. Некоторые элементы объекта были упрощены в целях облегчения самой модели.

Рисунок 4 – Перекрытие по деревянным балкам

Для создания сложных конструкций и элементов Олег активно применял инструмент Renga «Сборка». Этот же инструмент он использовал и для создания окон. В Renga есть стандартный инструмент «Окно», но в реставрации нужно, чтобы такие элементы, как окна были проработаны детально, поэтому Олег создавал соответствующие сечения и из них делал расшивку окна, после чего вставлял готовые окна в пустые проёмы.

В Renga есть стандартный инструмент «Окно», но в реставрации нужно, чтобы такие элементы, как окна были проработаны детально, поэтому Олег создавал соответствующие сечения и из них делал расшивку окна, после чего вставлял готовые окна в пустые проёмы.

Рисунок 5 – Окно, смоделированное в Renga инструментом «Сборка».

Рисунок 6 – Стены, перекрытия и кровля, выполненные в Renga

В процессе работы над дипломным проектом Олег использовал не только систему Renga. Обмерочные чертежи были выполнены в программе AutoCAD и загружены в рабочее пространство Renga. Наличники были сделаны в Компас-3D, а двери – созданы и импортированы из Revit. Работать с деталировкой фасадов становилось достаточно сложно из-за перегруженности проекта, поэтому некоторые объекты декора было решено дорисовать от руки.

Рисунок 7 – Наличник для окон первого этажа, сделанные в Компас-3D

Рисунок 8 – Двери, экспортированные из Revit

В завершении работы над моделью автор проработал входные группы.

Рисунок 9 – Готовая BIM-модель объекта «Дом Шахова»

Оформление документации

По готовой модели автор оформил чертежи и спецификации в соответствии с нормами и правилам, действующим на территории РФ.

Рисунок 10 – Фрагмент чертежа фасада

Рисунок 11 – Фрагмент планировки

Рисунок 12 – Некоторые узлы и детали

Рисунок 13 – Элементы, импортированные из других программ, на листах чертежа

Создание реалистичного рендера

Завершив построение модели и оформление чертежей, Олег решил изучить возможности экспорта модели в программу для создания красивого реалистичного рендера, чтобы посмотреть, как будет выглядеть воссозданный объект культурного наследия. BIM-модель дома была передана в программу Twinmotion для визуализации.

Рисунок 14 – Рендер, выполненный в Twinmotion

Рисунок 15 – Фрагмент рендера

Современная тенденция такова, что исторические здания стараются адаптировать для использования в наши дни. Поэтому в рамках работы над проектом Олег немного изменил планировку объекта под офисное здание, обеспечив утепление ограждающих конструкций и выполнив их расчеты, а также расчеты перекрытий, кровли и других конструктивных элементов.

Поэтому в рамках работы над проектом Олег немного изменил планировку объекта под офисное здание, обеспечив утепление ограждающих конструкций и выполнив их расчеты, а также расчеты перекрытий, кровли и других конструктивных элементов.

На создание проекта у автора ушло чуть меньше месяца.

Рисунок 16 — Итог дипломного проекта

Олег Кучин: «Главный вывод, который я для себя сделал в процессе работы над выпускным квалификационным проектом, – BIM-технология может использоваться в реставрационной деятельности. Уверен, что профессиональные реставраторы смогли бы создать в Renga более проработанную модель. Надеюсь, что моя работа ляжет в основу полноценного проекта реконструкции, по которому объект культурного наследия федерального значения «Дом Шахова» будет отреставрирован.

Авторы статьи: Олег Кучин, студент ВоГУ и Дарья Романюк, PR-менеджер Renga Software

ИГУ — История Белого дома

Памятник архитектуры, истории, образования, культуры, хранилище мудрости – Белый дом – известен каждому жителю Иркутска. Трехэтажный особняк на углу улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина уже более 200 лет является одним из символов города. И в сегодняшние дни, поднимаясь по парадной лестнице бывшего «Сибирского дворца», пройдя по его уютным залам, убеждаешься в том, какую богатую историю хранят эти стены.

Трехэтажный особняк на углу улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина уже более 200 лет является одним из символов города. И в сегодняшние дни, поднимаясь по парадной лестнице бывшего «Сибирского дворца», пройдя по его уютным залам, убеждаешься в том, какую богатую историю хранят эти стены.

В государственном архиве Иркутской области сохранился документ, уточняющий дату строительства этого легендарного здания. В издании «Сборник для Иркутской Городской думы за 1800 г.» сохранилось прошение купца М.В. Сибирякова на отвод участка на углу улиц Большая Першпективная (ныне улица Карла Маркса) и Набережной (ныне бульвар Гагарина) на месте ветхого деревянного дома профессора Лаксмана под «трехэтажный каменный дом». Во время поездки в Петербург для получения разрешения на открытие текстильной фабрики, одновременно им найден архитектор.

Известный архитектор XIX века Д. Кваренги, строивший дворцы известным российским вельможам, не отказывал богатым сибирским купцам. По его проекту и построен дворец купца Сибирякова. В 1804 году он стал одной из первых построек в архитектурном стиле первой четверти XIX века русского классицизма. В Иркутском областном музее хранится акварельный рисунок здания, сделанный П.И. Пежемским. Дом выкрашен в желтый цвет, белым он стал только после реконструкции в 1906 году. Внутреннюю обстановку и убранство дома подробно описал путешественник А. Мартос в «Письмах о Восточной Сибири», изданных в 1827 году.

В 1804 году он стал одной из первых построек в архитектурном стиле первой четверти XIX века русского классицизма. В Иркутском областном музее хранится акварельный рисунок здания, сделанный П.И. Пежемским. Дом выкрашен в желтый цвет, белым он стал только после реконструкции в 1906 году. Внутреннюю обстановку и убранство дома подробно описал путешественник А. Мартос в «Письмах о Восточной Сибири», изданных в 1827 году.

Иркутские старожилы оставили много документов и письменных воспоминаний об укладе жизни этой многочисленной купеческой династии, которая переживала и взлеты, и падения. Просвещенный человек, поклонник поэзии Г.Д. Державина посылает в дар поэту дорогую шубу с бобровой шапкой и получает ответный подарок. Это тот самый портрет, который около века украшал центральный зал Белого дома (в настоящее время хранится в Иркутском областном художественном музее). Это произведение искусства в грозовые октябрьские дни 1917 года при осаде Белой крепости пробито пулей. Архитектурный памятник за двухсотлетнюю историю неоднократно реконструировался и перестраивался. В его реконструкции принимали участие известные архитекторы В.П. Стасов и Л. Руска.

В его реконструкции принимали участие известные архитекторы В.П. Стасов и Л. Руска.

«Сибирскому дворцу» определенно везло – его хранила судьба, не тронули многочисленные иркутские пожары, в том числе пожар 1879 года. Тогда три пожарные части (Думская и купца Трапезникова) не могли справиться с этим стихийным бедствием, уничтожившим лучшие памятники деревянного зодчества. Сгорело 105 каменных зданий и 3418 деревянных построек. Центр города превратился в безжизненную пустыню.

Фигуры дремлющих львов стали немыми свидетелями постепенно ухудшающихся дел и разорения династии купцов Сибиряковых. В 1825 году К. Сибиряков умер. Наследницей и владелицей дома стала его жена Н.Д. Сибирякова. В 1837 году здание покупается казной и становится дворцом генерал-губернатора Восточной Сибири. Тогда Белый дом стал центром официальной и общественной жизни края от берегов Енисея до Тихого океана. Здесь проводились официальные приемы посольств, проезжающих через Иркутск, разрабатывались планы освоения Амура. Его посещал контр-адмирал Г.И. Невельской, доказавший, что устье реки Амура вполне судоходно.

Его посещал контр-адмирал Г.И. Невельской, доказавший, что устье реки Амура вполне судоходно.

Муравьев-Амурский хорошо относился к декабристам, здесь часто бывали А.В. Поджио, С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин. Стены дома хранят в памяти образ мужественной женщины Е. Трубецкой, ее политический спор с губернатором в апартаментах дворца. Здесь служил при генерал-губернаторе в качестве чиновника особых поручений сын декабриста Волконского – Михаил.

Когда представитель династии купцов Сибиряковых М.А. Сибиряков – золотопромышленник, фабрикант, заводчик – поправив финансовые дела, пожелал выкупить дом у казны, власти ему этого не позволили, потому что подходящего дома для резиденции генерал-губернаторов не нашлось.

По приглашению городского головы К.М. Сибирякова в Белом доме побывал прогрессивный государственный деятель М.М. Сперанский. Летом 1891 года на несколько дней останавливался последний русский император Николай II. По сути, нет такого общественного деятеля науки и культуры XIX века, не побывавшего в этом замечательном дворце. Здесь решались судьбы многих известных личностей, оставивших след в истории. Здесь подписывались указы о казни и помиловании. В 1883 году генерал-губернатор Анучин добился казни руководителя народнического кружка К.Г. Неустроева. С 1859 по 1861 гг. бывал деятель революционного движения М.А. Бакунин. Непродолжительное время здесь жил М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев и Ф.Н. Львов – участники кружка социал-утопистов, разгромленного в Петербурге в 1849 году.

Здесь решались судьбы многих известных личностей, оставивших след в истории. Здесь подписывались указы о казни и помиловании. В 1883 году генерал-губернатор Анучин добился казни руководителя народнического кружка К.Г. Неустроева. С 1859 по 1861 гг. бывал деятель революционного движения М.А. Бакунин. Непродолжительное время здесь жил М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев и Ф.Н. Львов – участники кружка социал-утопистов, разгромленного в Петербурге в 1849 году.

Летело время, приближались тяжелые революционные события 1917 года и белогвардейской интервенции 20-х годов, после которых один из самых красивых домов города Иркутска стали называть Белой крепостью. Когда свершилась февральская революция, дом покинул последний его хозяин, и он пустовал с февраля по октябрь. К власти пришло временное Сибирское правительство. С октября в доме разместился первый орган Советской власти Центральный комитет Советов Сибири (Центросибирь). Здесь расположился штаб Красной гвардии. Редактируется и издается печатный орган «Известия Центросибири».

В 1918 году в Белом доме открылось первое высшее учебное заведение Восточной Сибири – Иркутский государственный университет. Первые его факультеты впоследствии станут самостоятельными вузами. Иркутск – город академической науки, а все начиналось именно здесь с первых студентов, первых преподавателей, первых лекций.

+++

С января 2001 года за счет средств университета проводились основательные историко-библиографические исследования, архитектурные обмеры здания, выполнен зондаж фасадов для определения колера первоначального окрасочного слоя, состояния кирпичной кладки, первоначальных обрамлений окон, дверей и др. На основании этого разработан рабочий проект ремонта и окраски фасадов.

21 июля 2006 года на заседании научно-методического Совета при Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры принято решение по окраске фасада здания, соответствующее первоначальному историческому виду: основные плоскости – охра, детали – белый цвет.

Дополнительная литература:

- Душкин Ю.

Белый дом // Вост.-Сиб. правда. — 1988. — 13 июля.

Белый дом // Вост.-Сиб. правда. — 1988. — 13 июля. - Токарев М. Кто построил Белый дом? // Вост.-Сиб. правда. — 1987. — 11 окт.

- Сергеев М. Средоточие времен // Сов. молодежь. — 1986. — 10 июня.

- Душкин Ю. Гордость города: [Из истории Белого дома в Иркутске (1814-1837 гг.)] // Вост.-Сиб. правда. — 1979. — 10 июня.

- Килессо Г. Белая крепость: [Оборона Белого дома (1917 г.)] // Вост.-Сиб. правда. — 1977 -17 авг.

- Кудрявцев Г. Бастион революции, жемчужина искусства: [Из истории Белого дома г.Иркутска (1804-1918 гг.)] //Сов. молодежь. — 1972. — 8 янв.

- Дулов А. Гости и хозяева Белого дома: [О генерал-губернатор, дворце г. Иркутска (1804-1917 гг.)] // Вост.-Сиб. правда. — 1971. — 10 марта.

- Кудрявцев Ф.А., Вендрих Г.А. Иркутск: Очерки по истории города. — Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1958. — С. 71-79.

- Памятники Великого Октября. Белый дом // Сов. молодежь. — 1957. — 29 авг.

- Струве В. Воспоминания о Сибири 1848-1854. — СПб.

, 1889. — 180 с.

, 1889. — 180 с.

Усадьба купцов Лажечниковых

Исторический памятник середины ХVIII – ХIХ веков. Иван Иванович Лажечников – писатель, известный как автор русского исторического романа. г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 192a, 194 График работы: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30. |

Сегодня:

Экспозиция (Главный дом усадьбы):

«Коломна минувших столетий».Интерактивные программы (для групп от 20 человек):

«Новый год и XVIII век»

«Бумажный театр»

«В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 года по одноименному роману Лажечникова)

«Уроки Вани Ложечникова»

игра-квест «Послание из глубины веков».Выставки (Главный дом усадьбы):

художественная выставка Владислава Татаринова «Старая Коломна»выставка детского рисунка «Мир Лажечникова в театральной декорации».

«Усадьба купцов Лажечниковых» (г. Коломна) — исторический памятник середины ХVIII — ХIХ веков. С ней связано имя Ивана Ивановича Лажечникова — писателя, получившего широкую известность как автора русского исторического романа. Здесь он провел свои детские и юношеские годы. В честь 220-летия со дня рождения писателя в сентябре 2010 года музейный комплекс усадьбы был открыт полностью с экспозицией «Коломна минувших столетий»

Интерактивный спектакль в двух частях

«Тайны старой усадьбы»

Сцена первая: «В гостях у Ивана Ивановича»:

В стенах родового дома Лажечниковых спектакль открывают кадры художественного фильма «Тайны старой усадьбы». Буквально сойдя с экрана, Вас встретит радушный хозяин Иван Иванович. Уникальные факты его жизни (участие в сражениях Отечественной войны 1812 года, литературная деятельность, знакомство с А. С. Пушкиным…), исторические анекдоты, шутливые романсы, история его романтической любви переместят Вас в атмосферу прошедших столетий.

С. Пушкиным…), исторические анекдоты, шутливые романсы, история его романтической любви переместят Вас в атмосферу прошедших столетий.

Сцена вторая: «История со вкусом»:

На кухне старинного дома Вы узнаете тайну приготовления оригинальной коломенской пастилы. Будете иметь удовольствие познакомиться и пообщаться с живой легендой Коломны — коломенской пастильницей, столь ярко описанной Иваном Лажечниковым в знаменитом романе «Ледяной дом». За круглым столом Вы сможете испить натурального цветочного чая, традиционно почитаемого коломенцами в позапрошлом столетии, в окружении подлинных старинных вещей попробовать сладкую историю на вкус и прикупить коробочку с собой.

Продолжительность программы — 1 час 20 мин.

Максимальное количество посадочных мест — 50

Как в сибирской глуши купец сумел дать своим детям достойное художественное образование — Российская газета

Сибирские купцы в первой половине XIX в. , Даже весьма успешные, не сильно отличались грамотностью: умение подписываться уже считалось достоинством. И немудрено: учеба в те времена, как правило, было исключительно делом домашним.

, Даже весьма успешные, не сильно отличались грамотностью: умение подписываться уже считалось достоинством. И немудрено: учеба в те времена, как правило, было исключительно делом домашним.

С благословения отца

В семье красноярского купца 3-й гильдии Ивана Петровича Ларионова (1794-1872) средств на обучение детей не жалели.Тем более, что отец сам всю жизнь тянулся к знаниям, почитал старину и любил поговорить о ней.

По воспоминаниям красноярского летописца И.Ф. Парфентьева, Иван Петрович — «неусыпный труженик» и «человек беспримерной честности», владел в Красноярске мыловарным «заведением», свечным и кирпичным заводиками, пасекой, вел розничную торговлю 1 . Своими трудами выстроил в городе один из первых каменных домов, самоучкой постигнув основы архитектуры. Несколько лет служил членом городского суда, исполнял обязанности судьи, а также городской головы в 1838-1840 гг. 2

Судя по сохранившейся переписке конца XVIII — начала XIX века, грамотность семьи Ларионовых, в том числе и женщин (большая редкость!), Была очень высока. Годами в семье выписывались, читались и хранились «Московские новости». Трем своим детям — Марии (р. 1833), Ивану (р. 1840) и Петру (р. 1841) — купец дал хорошее домашнее образование, так как другим способом обучения на то время в Красноярске не было (единственное уездное училище появится позднее) . Иван Петрович входил в более или менее состоятельную элиту города, хотя семья жила скромно.Это не помещало отцу нанять для детей учителей, еще и учителя рисования.

Годами в семье выписывались, читались и хранились «Московские новости». Трем своим детям — Марии (р. 1833), Ивану (р. 1840) и Петру (р. 1841) — купец дал хорошее домашнее образование, так как другим способом обучения на то время в Красноярске не было (единственное уездное училище появится позднее) . Иван Петрович входил в более или менее состоятельную элиту города, хотя семья жила скромно.Это не помещало отцу нанять для детей учителей, еще и учителя рисования.

Кто учитель?

Естественно, возник вопрос, кто был учителем, профессионального художника в Красноярске на то время не было. Ответ нашелся довольно быстро, согласно двум сохранившимся надписям. На обороте портрета великой княжны Марии Михайловны Романовой стояли две надписи: «Стоит уважения и похвалы художника» за подписью, как предполагаем, командира Енисейского внутреннего батальона майора Алексея Павловича Суровцева, который, вероятно, был дружен с семьей Ларионовых 4 .Ниже: «Весьма хорошо: должности младшего при губернском землемере землемера. Бутаков».

Бутаков».

оказрев исповедные формы жителей Красноярска за несколько лет и найдяляр Бутакова, установить: учителем был именно Бутаков Андрей Игнатьевич. Родился он в 1826 году, происходил из унтер-офицерских детей. По окончании наук в Иркутском полубатальоне военных кантонистов, в возрасте 17 лет, «вступил в службу в чертежную писцом» при губернском землемере. В училище военных кантонистов в обязательную программу обучения, других предметов, входили черчение планов, каллиграфия и рисование.

Не являясь профессиональным художником, А.И. Бутаков учил тому, что умел сам, и, судя по рисункам своих учеников, делал это неплохо.

Сначала была Мария

В фондах Красноярского краевого краевого краеведческого музея сохранились рисунки всех трех детей Ларионовых периодов 1848 и 1850 гг. Весьма любопытна «Тетрадь рисовальни» Марии Ларионовой, начатая 7 сентября и законченная 30 октября 1848 г. Юной купеческой барышне минуло 16 лет. Ее тетрадь включает в себя 6 листов, по которому можно проследить начальное обучение рисунку на той стадии, когда предполагалось уже умение «очертить» в общей линии линии всю модель — голову, фигуру. Постепенно вырабатываются основные навыки в рисовании анатомических форм: построение кистей рук, глаз, уха, губ, носа …

Постепенно вырабатываются основные навыки в рисовании анатомических форм: построение кистей рук, глаз, уха, губ, носа …

Под большей частью рисунков проставлены пометки обучающего: «хорошо», «очень хорошо» и дата: месяц и число, из чего следовало бы, что на протяжении двух месяцев Мария выполняла почти ежедневные задания.

Работы Ивана и Петра

В 1848 г., одновременно с Марией, А.И. Бутаков приступил к обучению сначала старшего сына Ларионовых — восьмилетнего Ивана, а через два года и младшего Петра.Купеческие сыновья на начальной стадии обучения рисунку занимались копированием портретов: тут и русские полководцы, баснописец И.А. Крылов, члены императорской семьи (герцог Максимилиан Лейхтенбергский, президент русской Академии художеств, дети Николая I и др.). Работы выполнялись графитным карандашом, акварелью, черными чернилами на листах небольшого формата. Привлекательные карандашные работы Ивана с точной передачей индивидуальных черт своих моделей, с тщательной прорисовкой складок одежды, деталей экипировки — пуговиц, наград. ..

..

У Петра еще не выработана моделировка лиц, сходство весьма условно, портреты трафаретны, хотя отмечены ровной, несколько декоративной, акварельной раскраской. Если Иван двух лет занимается рисованием уже около около, то младший Петр — новичок.

Выделяется среди работ незаконченный портрет Петра I (техника нанесения рисунка по клеткам), который, скорее всего, принадлежал Марии (надпись под рисунком — «23 числа сентября»). Тщательно запечатлены характерные черты облика царя-реформатора, уже при первом взгляде привлекает большое сходство.Под портретами Петра и Ивана оставлены авторские надписи, которые засвидетельствовали имена персонажей; выполнены они мальчиками также с некоторыми навыками каллиграфического письма.

Хранители памяти

Вот так в Красноярске, в глухой сибирской провинции, в небогатой семье трое получили художественное образование. К тому же редкий случай — единственная дочь обучается вместе с братьями, в то время, как многие девочки ее сословия держатся взаперти. Детские рисунки Ларионовых стали хранителями своего времени, отголоском домашней памяти культуры и повседневности купе семьи своего времени.

Детские рисунки Ларионовых стали хранителями своего времени, отголоском домашней памяти культуры и повседневности купе семьи своего времени.

Иван и Петр, взрослыми, состояли купцами 2-й гильдии при одном капитале, избирались членами городской управы, заседателями и кандидатами в городские судьи. О судьбе Марии ничего неизвестно. По воспоминаниям И.Ф. Парфентьева, сыновья П.И. Ларионова — «эти люди — одна добродетель, скромность и смирение. Чужого не возьмут и своего всуе не дадут» 4 .

1. Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777 -1898). Под ред. Т.С. Комаровой. Красноярск, 2016.С. 307-308, 311-312.

2. Евгения Комлева. Енисейское купечество. М., 2006. С. 287; Бердников Л.П. Вся красноярская власть. Красноярск. 1995. С. 300.

3. Государственный архив Красноярского края. Ф. 160. Оп. 1. Д. 165. Л. 624 об — 627.

4. Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича. С. 314.

В доме купца Чижова прошла выставка детского рисунка «Моя любимая сказка Шарля Перро» · Новости · Официальный сайт БГПУ им. М.Акмуллы

М.Акмуллы

21 апреля 2018 г. состоялась выставка детского рисунка, посвященная 390-летию Шарля Перро, автора всех любимых сказок.

Сказочные герои Шарля Перро сопровождают нас с детства. Прошло более трех столетий с их создания, а мамы и папы продолжают читать своим детям волшебную историю Золушки, веселые приключения Кота в сапогах, сказка о Спящей Красавице, поучительной сказку о Красной Шапочке.

Сказки Шарля Перро сопровождались иллюстрациями великих художников своего времени — граверов Гюстава Доре и Антуана Клуазье, иллюстраторов Э.Булатова и О.Васильева, графиков Г.А.В. Траугот, А.Рейпольского.

Участник Республиканского конкурса художественных работ « пн коне пр é f é r é de Charles Perrault », проходившего с 25 февраля по 31 марта 2018г. в рамках Фестиваля «Франкофония — 2018», создают собственные представления к своим любимымкам.

в рамках Фестиваля «Франкофония — 2018», создают собственные представления к своим любимымкам.

Выставка рисунков явилась логическим конкурсом организованного кафедрой романо-германского языка и зарубежной литературы и РКПОО «Альянс Франсез — Уфа».

Около семидесяти работ были отобраны для участия в этой выставке, проходившей в рамках VII социально-культурной акции «Библионочь». Детские рисунки были выставлены во французском читальном зале второго корпуса Национальной библиотеки им.Ахмет – Заки Валиди в Доме купца Чижова по ул. Октябрьской революции, 10.

Пресс-релиз о мероприятии читайте по ссылке http://www.bashnl.ru/novosti/10197/

Координатор конкурса к.ф.н., доц. КРГЯиЗЛ Давлетшина С.М.

Житков Б. Весёлый купец. Рисунки художника В. Тамби.

М.-Л., Госиздат, 1928. 16 с. с ил. Тираж 10000 экз. Цена 25 коп. В издательской литографированной обложке.Продолговатый. 17,3х26 см.

В книгах сестер Чичаговых конца 1920-х можно найти немало общего с изданиями, оформленными в 1930-х гг. В. Тамби. Помимо тематики их сближает завороженность рукотворной красотой машины, некоторых формальных приемов. И все же Тамби был мастером иного направления: он принадлежал не к конструктивистам, а к лебедевской школе.Следуя совету учителя, художник постоянно обращался к воспоминаниям собственного детства. Самые яркие впечатления будущего графика были связаны с праздником российского воздухоплавания, с поездками на пароходе и лодочными прогулками; ребенок мечтал «стать летчиком, строить корабли, участвовать в автомобильных гонках или плыть вслед за Седовым в суровые арктические моря».

И хотя эти мечты не осуществились в реальной жизни, они постоянно питали творчество Тамби, придавали ему романтический оттенок, помогали находить общий язык с юными читателями. Восторженное отношение к технике сочеталось у этого художника с доскональным знанием предмета: он был в новейших открытий, штудировал специальную литературу, в равной степени интересовался проблемами физики и эстетики. Даже изображая обезличенный, предельно унифицированный мир кораблей, летательных аппаратов, артиллерийских орудий, Тамби сумел найти выразительную, легко узнаваемую индивидуальную манеру. При всей точности воспроизведения его композиции по-своему декоративны, их ритмическое и цветовое решение, пожалуй, даже можно назвать изысканным.Именно в таком стилистике выполнены иллюстрации к произведениям С. Маршака, Б. Житкова, М. Ильина, Н. Былиева, А. Савельева, и тематические альбомы с комментариями самого художника или без текста: «Корабли» (1929), «Автомобиль» (1930), «Самолет» (1929), «Подводная лодка» (1930), «Танки» (1930) и др. . Тамби работал удивительно продуктивно: он сотрудничал с десятками журналов, за 30 лет успел оформить 150 книг. «Плотные цветные страницы этих книжек густо, до предела заполнены разнообразными движущимися механизмами — летающими, едущими или плывущими.

Восторженное отношение к технике сочеталось у этого художника с доскональным знанием предмета: он был в новейших открытий, штудировал специальную литературу, в равной степени интересовался проблемами физики и эстетики. Даже изображая обезличенный, предельно унифицированный мир кораблей, летательных аппаратов, артиллерийских орудий, Тамби сумел найти выразительную, легко узнаваемую индивидуальную манеру. При всей точности воспроизведения его композиции по-своему декоративны, их ритмическое и цветовое решение, пожалуй, даже можно назвать изысканным.Именно в таком стилистике выполнены иллюстрации к произведениям С. Маршака, Б. Житкова, М. Ильина, Н. Былиева, А. Савельева, и тематические альбомы с комментариями самого художника или без текста: «Корабли» (1929), «Автомобиль» (1930), «Самолет» (1929), «Подводная лодка» (1930), «Танки» (1930) и др. . Тамби работал удивительно продуктивно: он сотрудничал с десятками журналов, за 30 лет успел оформить 150 книг. «Плотные цветные страницы этих книжек густо, до предела заполнены разнообразными движущимися механизмами — летающими, едущими или плывущими. Кажется, художник коллекционирует все разнообразие машин, как страстный биологический собирает бабочек и жуков, пораженный и увлеченный разнообразием их форм и видов, их сложной специализацией и хитрой механикой. Выразительная и точная графическая техника, в которой тогда осуществляется деловая графикашних инженерных журналов претворена в художественно осмысленную систему, кажется, одухотворяется у Тамби по-мальчишески простодушной любовью к машине ». Очень важно, что своего рода одушевление металлических и деревянных «героев» происходит не за счет их искусственного уподобления человеку, а за счет их отношения к изображаемым объектам.Книги Тамби полны драматических коллизий, хотя люди почти не появляются в них. Прекрасно зная, что характер любого персонажа полнее всего раскрывается в экстремальных ситуациях, художник обращается к таким сюжетам, как «Гонки на воде» (1932), «Маскировка» (1930), «Книга аварий» (1932). Почти в каждом издании, оформленном мастером, подспудно присутствует мотив состязания: машины разных конструкций то и дело бросают вызов друг другу, они соревнуются не только в скорости передвижения, но и в прочности, выносливости, удобстве, внешнем изяществе.

Кажется, художник коллекционирует все разнообразие машин, как страстный биологический собирает бабочек и жуков, пораженный и увлеченный разнообразием их форм и видов, их сложной специализацией и хитрой механикой. Выразительная и точная графическая техника, в которой тогда осуществляется деловая графикашних инженерных журналов претворена в художественно осмысленную систему, кажется, одухотворяется у Тамби по-мальчишески простодушной любовью к машине ». Очень важно, что своего рода одушевление металлических и деревянных «героев» происходит не за счет их искусственного уподобления человеку, а за счет их отношения к изображаемым объектам.Книги Тамби полны драматических коллизий, хотя люди почти не появляются в них. Прекрасно зная, что характер любого персонажа полнее всего раскрывается в экстремальных ситуациях, художник обращается к таким сюжетам, как «Гонки на воде» (1932), «Маскировка» (1930), «Книга аварий» (1932). Почти в каждом издании, оформленном мастером, подспудно присутствует мотив состязания: машины разных конструкций то и дело бросают вызов друг другу, они соревнуются не только в скорости передвижения, но и в прочности, выносливости, удобстве, внешнем изяществе. Пример в равной степени интересуют и новейшие разработки конструкторов, и подробные экскурсы в историю техники. Обращение к такому специфическому кругу тем было вызвано особым складом пластического мышления художника, своеобразием его творческого метода. Тамби часто работал с натуры, но практика рисования по памяти была для него не менее: она позволяет постоянно тренировать зрительную память, добиваться цельности и обобщенности изображения, отсекая второстепенные детали.Пример любил и умел рисовать не только технику, но и природу. Возможно, именно его механические персонажи обладают удивительной органикой, живут своей насыщенной, полной опасностью приключений жизнью, способной увлечь ребенка, а не отпугнуть его. Не случайно всевозможные средства передвижения заняли центральное место в детской производственной книге. «Апофеоз всего движущегося владел сердцами людей великих строек; эпохи, которая жила лозунгами «Время, вперед», «Навстречу встречному», «Пятилетку в четыре года» и т.п. Острой ритмикой и стремительной динамикой были произведения всех сколько-нибудь значительных художников 1920-х — начала 1930-х гг.

Пример в равной степени интересуют и новейшие разработки конструкторов, и подробные экскурсы в историю техники. Обращение к такому специфическому кругу тем было вызвано особым складом пластического мышления художника, своеобразием его творческого метода. Тамби часто работал с натуры, но практика рисования по памяти была для него не менее: она позволяет постоянно тренировать зрительную память, добиваться цельности и обобщенности изображения, отсекая второстепенные детали.Пример любил и умел рисовать не только технику, но и природу. Возможно, именно его механические персонажи обладают удивительной органикой, живут своей насыщенной, полной опасностью приключений жизнью, способной увлечь ребенка, а не отпугнуть его. Не случайно всевозможные средства передвижения заняли центральное место в детской производственной книге. «Апофеоз всего движущегося владел сердцами людей великих строек; эпохи, которая жила лозунгами «Время, вперед», «Навстречу встречному», «Пятилетку в четыре года» и т.п. Острой ритмикой и стремительной динамикой были произведения всех сколько-нибудь значительных художников 1920-х — начала 1930-х гг. , Работавших и не работавших в детской книге. И обычно сходилось в романтическом пафосе по отношению к рукотворной механической машине, пронзающей косное пространство. Современное ассоциировалось с техническим, скоростным, с фабрично-индустриальным. Этому противопоставлялось прошлое — деревенское, натуральное, теплое, сырое ». По мнению Штейнера, главным лирическим героем не только производственной, но и всей детской литературы 1920-х гг.стал паровоз— ультрасовременный символ стремительного прямолинейного движения. Действительно, этот образ появляется на обложках десятков изданий и интерпретируется чаще всего в конструктивистском ключе. Например, в книге Г. Ечеистова «Что везет, где проезжает» железнодорожный состав показан упрощенно, однако схематизм отдельных рисунков компенсируется изобретательным построением макета, позволяющим одновременно вести повествование в нескольких направлениях. «… Пользуясь оригинальным приемом« выворачивания »пространства, художник выстраивает и органично сочетает три параллельных изобразительных рядов: это прежде всего сам, видимый как будто со стороны сторон (на одной стороне), происходящее внутри поезда (на одной стороне) его окнами, вокруг (на другой).

, Работавших и не работавших в детской книге. И обычно сходилось в романтическом пафосе по отношению к рукотворной механической машине, пронзающей косное пространство. Современное ассоциировалось с техническим, скоростным, с фабрично-индустриальным. Этому противопоставлялось прошлое — деревенское, натуральное, теплое, сырое ». По мнению Штейнера, главным лирическим героем не только производственной, но и всей детской литературы 1920-х гг.стал паровоз— ультрасовременный символ стремительного прямолинейного движения. Действительно, этот образ появляется на обложках десятков изданий и интерпретируется чаще всего в конструктивистском ключе. Например, в книге Г. Ечеистова «Что везет, где проезжает» железнодорожный состав показан упрощенно, однако схематизм отдельных рисунков компенсируется изобретательным построением макета, позволяющим одновременно вести повествование в нескольких направлениях. «… Пользуясь оригинальным приемом« выворачивания »пространства, художник выстраивает и органично сочетает три параллельных изобразительных рядов: это прежде всего сам, видимый как будто со стороны сторон (на одной стороне), происходящее внутри поезда (на одной стороне) его окнами, вокруг (на другой). Дробность, „кадрированность» изображения — на каждой стороне ширмы, пассажира, на другой стороне — со своим пейзажем за окнами — изображения при перелистывании книжки впечатление движения поезда ».

Дробность, „кадрированность» изображения — на каждой стороне ширмы, пассажира, на другой стороне — со своим пейзажем за окнами — изображения при перелистывании книжки впечатление движения поезда ».

Тамби, Владимир Александрович (1906, Петербург — 1955, Ленинград) — русский советский художник-иллюстратор. Мастерски рисовал технику и всевозможные машины. Сотрудничал с тридцатью журналами. Иллюстрировал как художественную (о путешествиях и географических открытиях), так и научно-популярную литературу (о самолётах, кораблях, автомобилях) — всего около ста пятидесяти изданий.Создал несколько десятков «авторских» книг. Владимир Тамби родился в Петербурге, в семье служащего. Сначала он учился рисованию в мастерской рабочих художников Пролеткульта (1920), затем поступил в Академию художеств. С детства Тамби любил рисовать технику: автомобили, самолёты, пароходы… Хорошо знал название и устройство многих машин. Его детские годы пришлись на расцвет научно-технического прогресса, на переломный момент между двумя совершенно разными эпохами. «Казалось, ещё совсем недавно люди ездили в каретах или верхом, а больше ходили пешком.И вдруг мир наполнился невиданными машинами. Они катились, плыли, летели, ныряли, ползали, сотрясая землю, оглушая грохотом и рёвом моторов. Это поражало воображение ». Деятельному молодому человеку, внимательно следившему за развитием науки и техники, в стенах Академии было скучно и эффективно. Как можно было тратить часы на рисование унылых классических постановок, когда вокруг творилась новая жизнь, строились заводы, дороги, аэродромы, а твоими современниками были настоящие герои: отважные лётчики, летавшие все дальше и выше; капитаны кораблей, водившие уже не парусные суда, а огромные пароходы… Мир техники завораживал.И кажется, что настоящая жизнь, такая объёмная, кипучая, протекает вне стен ВХУТЕМАСа. Тамби так и не окончил Академию, как, впрочем, не окончили ее и сёстры Чичаговы, чуть раньше обратившиеся к детской «производственной книге». Ему поскорее хотелось окунуться в реальность. Сначала он делал иллюстрации для ленинградских газет и журналов, а затем пришёл в Детгиз к Владимиру Лебедеву.

«Казалось, ещё совсем недавно люди ездили в каретах или верхом, а больше ходили пешком.И вдруг мир наполнился невиданными машинами. Они катились, плыли, летели, ныряли, ползали, сотрясая землю, оглушая грохотом и рёвом моторов. Это поражало воображение ». Деятельному молодому человеку, внимательно следившему за развитием науки и техники, в стенах Академии было скучно и эффективно. Как можно было тратить часы на рисование унылых классических постановок, когда вокруг творилась новая жизнь, строились заводы, дороги, аэродромы, а твоими современниками были настоящие герои: отважные лётчики, летавшие все дальше и выше; капитаны кораблей, водившие уже не парусные суда, а огромные пароходы… Мир техники завораживал.И кажется, что настоящая жизнь, такая объёмная, кипучая, протекает вне стен ВХУТЕМАСа. Тамби так и не окончил Академию, как, впрочем, не окончили ее и сёстры Чичаговы, чуть раньше обратившиеся к детской «производственной книге». Ему поскорее хотелось окунуться в реальность. Сначала он делал иллюстрации для ленинградских газет и журналов, а затем пришёл в Детгиз к Владимиру Лебедеву. Лебедев сразу отметил молодого художника. Его не особенно волновало, что тот не закончил Академию, гораздо более важное то, что пришедший к нему молодой человек обладал талантом рисовать технику.В те Лебедев формировал редакцию Детгиза, как чуткий, внимательный режиссёр, и люди, умеющие и любящие рисовать машины, ему были очень нужны. Кроме того, Лебедев всегда требовал от своих учеников, точного знания материала, натуры и — умения самостоятельно литографировать свои рисунки, все эти навыки у молодого художника были.

Лебедев сразу отметил молодого художника. Его не особенно волновало, что тот не закончил Академию, гораздо более важное то, что пришедший к нему молодой человек обладал талантом рисовать технику.В те Лебедев формировал редакцию Детгиза, как чуткий, внимательный режиссёр, и люди, умеющие и любящие рисовать машины, ему были очень нужны. Кроме того, Лебедев всегда требовал от своих учеников, точного знания материала, натуры и — умения самостоятельно литографировать свои рисунки, все эти навыки у молодого художника были.

«При входе в литографию оглушительно гремит машина, моет литографические камни. Тяжёлое квадратное корыто трясётся и трясётся, катает по камням стеклянные шарики.Я вхожу в светлые и просторные комнаты литографии. Здесь в свои наезды встречаю я непременно кого-нибудь из гвардии Владимира Васильевича Лебедева. Он заведовал в те дни художественным отделом Детгиза. И держал молодых художников строго. Они обязаны были сами делать рисунки на литографских камнях, следить за печатанием своих книг », — писал о литографской мастерской Евгений Шварц.

Среди его отзывов о работавших там художниках есть несколько слов о Владимире Тамби: «Вот Тамби, знаток моря, тихий, молчаливый, заикающийся, румяный, в те годы худенький».

Обложка книги В.Тамби «Самолёт» (М .: ГИЗ, 1930)

Обложка книги В.Тамби «Танки» (М .: ГИЗ, 1930)

Обложка книги В.Тамби «Воздухоплавание» (М .: ГИЗ, 1930)

Море и корабли Тамби любил больше всего. В 1925 году, чтобы лучше узнать жизнь матросов, он нанялся кочегаром на пароход «Рошаль», ходивший из Ленинграда в Лондон. Когда другие кочегары корабля узнали, что на самом деле он не настоящий кочегар, художник, то стали дежурить его в кочегарке, чтобы он успевал рисовать.И Тамби рисовал пароход, рисовал море, встречные пароходы, маяки… А когда у него кончалась бумага, рисовал на оборотной стороне своих работ. В историю отечественной книжной графики Владимир Тамби вошёл, в первую очередь, как художник «производственной книги» — книги, рассказывавшей ребёнку о том, что сам Владимир Александрович любил больше всего: об автомобилях и кораблях, о танках и подводных лодках, о самолётах и дирижаблях . Из всех художников «производственной книги» Тамби был самым молодым.В те годы он часто сам и писал, и оформлял детские книги.

Из всех художников «производственной книги» Тамби был самым молодым.В те годы он часто сам и писал, и оформлял детские книги.

«В начале образования Детгиза распространённым явлением была инициатива художников предлагать свои книжки-картинки; многие делали свои книжки-картинки », — вспоминал Валентин Курдов.

. Среди самых интересных работ того времени можно вспомнить «Болото» Ю. Васнецова, «Кавалерию» В. Курдова, «Охоту» В. Лебедева, «Лето» А. Пахомова, «Водолазов» А. Самохвалова и др.), то Владимир Тамби создал целую серию таких «авторских» книг. В 1929 году он выпустил: «Автомобиль», «Корабли» и «Военные корабли». Год спустя: «Воздухоплавание», «Самолёт», «Танки», «Подводная лодка»… Текста в этих книгах немного, он занимает лишь первую и последнюю полосу. Остальное пространство отдано под завораживающую демонстрацию необычных, причудливых механизмов. Движение техники по книге подчинено времени — от самых первых к машинам современным. Меняясь, перекатываются они со страницами на страницу, и кажется, что художник сам на какое-то время становится, восторженно рисующим и рассматривающим этот фантастический парад. Вот неторопливо проплывают по небу монгольфьеры и воздушные шары; стремительно проносятся самолёты; угрожающе ощетинясь ножами и колючками, катятся по траве предшественники танков и броневиков; дымя трубами, проплывают по густому синему морю пароходы и военные корабли. Рядом с каждой машиной — короткая подпись. Уже потом, вдоволь насмотревшись картинок, маленький читатель узнает, что же это такое движется по страницам книги. «РАЗВЕДЧИК — двойной военный самолет. Он снизу забронирован.ИСТРЕБИТЕЛЬ — быстрый одноместный самолет с пулемётом. Он может лететь круто вверх и падать коршуном. ДВУХВОСТКА — стреляет назад из пулемёта между хвостами. Обыкновенные самолёты могут стрелять только вперёд. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ — первый в мире самолет с четырьмя моторами. Он был построен в России и поднимал шестнадцать человек »(« Самолёт »). Или: «ГОНОЧНЫЕ — самые быстроходные автомобили. Прежде гонки устраивались по кругу. Теперь автомобили мчатся с такой скоростью, что не могут повернуть на ходу: они опрокинутся и разобьются.

Вот неторопливо проплывают по небу монгольфьеры и воздушные шары; стремительно проносятся самолёты; угрожающе ощетинясь ножами и колючками, катятся по траве предшественники танков и броневиков; дымя трубами, проплывают по густому синему морю пароходы и военные корабли. Рядом с каждой машиной — короткая подпись. Уже потом, вдоволь насмотревшись картинок, маленький читатель узнает, что же это такое движется по страницам книги. «РАЗВЕДЧИК — двойной военный самолет. Он снизу забронирован.ИСТРЕБИТЕЛЬ — быстрый одноместный самолет с пулемётом. Он может лететь круто вверх и падать коршуном. ДВУХВОСТКА — стреляет назад из пулемёта между хвостами. Обыкновенные самолёты могут стрелять только вперёд. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ — первый в мире самолет с четырьмя моторами. Он был построен в России и поднимал шестнадцать человек »(« Самолёт »). Или: «ГОНОЧНЫЕ — самые быстроходные автомобили. Прежде гонки устраивались по кругу. Теперь автомобили мчатся с такой скоростью, что не могут повернуть на ходу: они опрокинутся и разобьются. Для них делают особую очень ровную дорогу. В автомобиле кроме огромного мотора помещается только один гонщик »(« Автомобиль ») — и дальше идёт рассказ о лучших гоночных автомобилях того времени, максимальная скорость которых была 90-100 километров в час. Конечно, теперь такие тексты кажутся наивными и устаревшими. Однако в те годы дети узнавали из них не только об истории развития техники — они знакомились с машинами, которые произошли непосредственно у них на глазах. Много ли сегодня книг, столь же понятным и общим языком ребёнку о ракетах, о современных самолётах или подводных лодках ?.. В отличие от других художников «лебедевской гвардии», Тамби не оставлял фон своих книг белым, а запечатывал его цветом и уже эту плотную цветную среду наполнял, «населял» всевозными механизмами. Машины на его рисунках не заслоняют одну другую. Выстраивая пространство, художник мастерски создает иллюзию: от больших машин, увеличивая размеры кверху, постепенно уменьшаются размеры механизмов. Предметы становятся маленькими, созданными как будто вдали от читателя-зрителя.

Для них делают особую очень ровную дорогу. В автомобиле кроме огромного мотора помещается только один гонщик »(« Автомобиль ») — и дальше идёт рассказ о лучших гоночных автомобилях того времени, максимальная скорость которых была 90-100 километров в час. Конечно, теперь такие тексты кажутся наивными и устаревшими. Однако в те годы дети узнавали из них не только об истории развития техники — они знакомились с машинами, которые произошли непосредственно у них на глазах. Много ли сегодня книг, столь же понятным и общим языком ребёнку о ракетах, о современных самолётах или подводных лодках ?.. В отличие от других художников «лебедевской гвардии», Тамби не оставлял фон своих книг белым, а запечатывал его цветом и уже эту плотную цветную среду наполнял, «населял» всевозными механизмами. Машины на его рисунках не заслоняют одну другую. Выстраивая пространство, художник мастерски создает иллюзию: от больших машин, увеличивая размеры кверху, постепенно уменьшаются размеры механизмов. Предметы становятся маленькими, созданными как будто вдали от читателя-зрителя. Интересно, что такой же принцип пространства в детской авторской книге взгляд «мирискусников». «В книге, — писал он в 1925 году, — предметы, помещённые вверху страницы, будут ребёнку казаться удалёнными, когда он на ней смотрит». А если ещё чуть поуменьшить предмет вверху страницы, вот и достаточно, чтобы вполне создать иллюзию перспективы, не нарушая плоскости страницы ».Когда же Тамби организовал пространство в книгах про летательные аппараты, то, наоборот, большие шары и самолёты он помещал вверху, маленькие — чуть ниже, ближе к земле, как бы поднимая своего читателя-зрителя на ту высоту, где летают все эти машины. Для изображения техники Тамби отбирал лишь самые характерные детали, обобщающий форму, создаваяваемый и легко запоминающийся образ. «У него было своеобразное и острое чувство механизма — его подвижности и угловатой жёсткости, его составной, из отдельных деталей собранной структуры», — писал о творчестве Владимира Александровича Юрий Герчук.При этом его машины не превращались в схемы, в чертежи, как в книгах художников-конструктивистов.