История инфографики: Жизнь в картинках: краткая история инфографики

26.03.2023

Разное

Разное

Жизнь в картинках: краткая история инфографики

С каждым годом инфографика как жанр и как канал передачи информации становится все популярнее. Но если вы думаете, что представлять факты и данные «в картинках» человечество стало совсем недавно, вы сильно ошибаетесь!

Согласно данным, представленным в книге “Handbook of Data Visualization”, периодизация развития инфографики как явления выглядит примерно следующим образом:

- период до XVII века — ранние карты, схемы и диаграммы

- XVII век — визуализация теорий

- XVIII век — появление новых графических форм

- 1850 год — зарождение современной инфографики

- 1850–1900 — золотой век статистической графики

- 1900–1950 — смутный период

- 1950–1975 — новый этап в визуализации информации

- 1975– … — рост интерактивной составляющей

Большинство исследователей графики и инфографики нередко не принимают во внимание первый период, до конца XIX века, когда визуальное представление информации все же существовало, но в более примитивном виде. Однако забывать об этой части истории нельзя, поэтому мы рассмотрим все периоды по порядку.

Однако забывать об этой части истории нельзя, поэтому мы рассмотрим все периоды по порядку.

Период до XVII века — первые карты и примитивные диаграммы

Один из наиболее говорящих примеров ранней визуализации информации — это 2D-график движения звезд в плоской системе координат. Разнообразные карты местности, на которых фиксировались новые маршруты, также хорошая иллюстрация того, что находилось у самых истоков инфографики. Но, конечно, ее основное развитие происходило позднее.

XVII век — эпоха измерения и теоретических данных

В 1600–1699 годы особое внимание уделялось точным, прикладным наукам. Большое значение имела физика, а точнее измерения расстояния, времени и пространства. Тогда же зародилась аналитическая геометрия, а вместе с ней — первые системы координат для более удобного и визуально понятного подсчета данных.

В тот же период появилась теория вероятности, были заложены кирпичики в фундамент демографической статистики и первые, примитивные экономические концепции. Все эти науки требовали визуализации получаемой информации, поскольку сплошной теоретический текст был сложен для восприятия.

Все эти науки требовали визуализации получаемой информации, поскольку сплошной теоретический текст был сложен для восприятия.

XVIII век — модернизация географических карт

Люди начинают узнавать все больше, поэтому обычного чертежа местности, а также точки, обозначающей местоположение, становится недостаточно. Появляются контуры и изолинии, помогающие высчитывать расстояние более точно, а информация о политической и экономической обстановке становится более доступной — все это требует грамотной визуализации в графиках, таблицах и схемах.

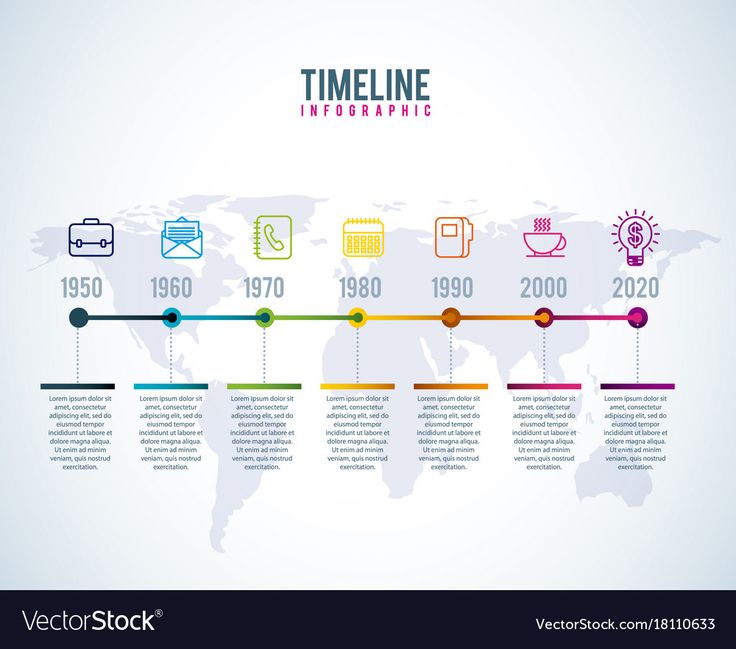

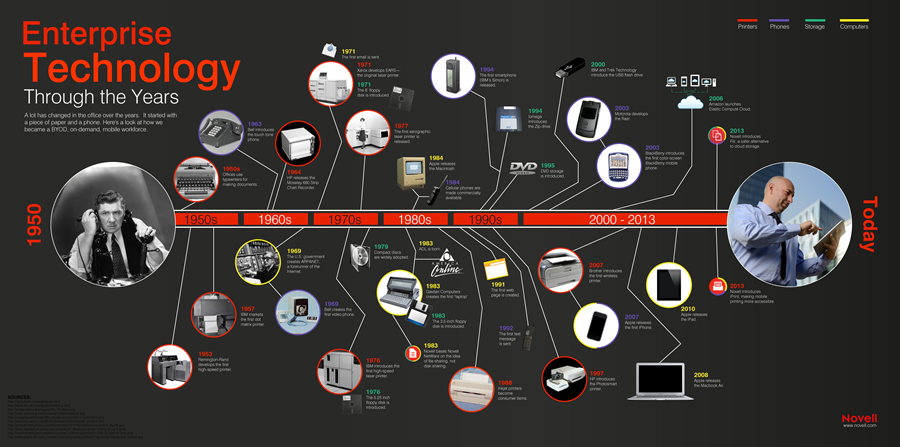

В этот же период был изобретен первый «таймлайн», хронологическая карта, которая схематично и наглядно отображает график всей известной на тот момент истории. Также люди начали использовать различные геометрические фигуры — ромбы, квадраты и треугольники — для более точного и наглядного отображения, а появление миллиметровой бумаги сделало рисование удобнее.

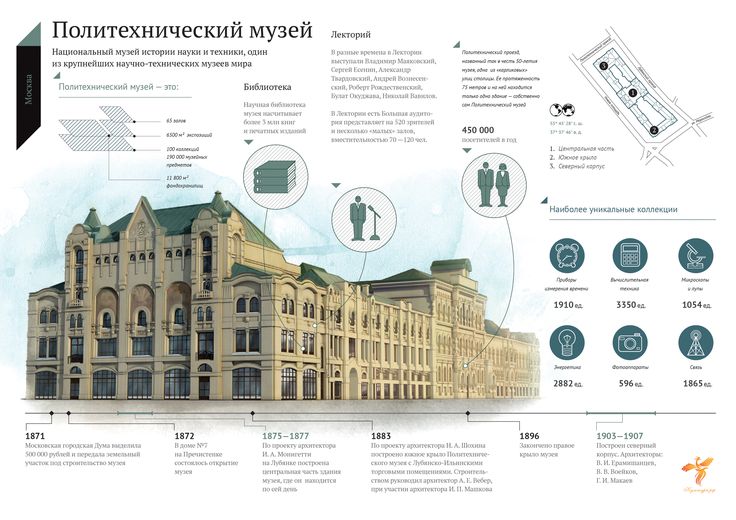

1850 годы — появление современной инфографики

Активное применение графиков и диаграмм создало почву для полноценного развития техники дизайна. В эти годы Министерство Юстиции Франции провело масштабную работу по сбору статистических данных, структурировав информацию о всех судебных делах. Можно сказать, эта сенсационная работа стала началом для прочих социальных дисциплин.

В эти годы Министерство Юстиции Франции провело масштабную работу по сбору статистических данных, структурировав информацию о всех судебных делах. Можно сказать, эта сенсационная работа стала началом для прочих социальных дисциплин.

Позднее ученые визуализировали статистику распространения холеры в Лондоне, соотнеся благополучность районов с процентом заболевших. Все эти измерения позволили инфографике сделать существенный рывок вперед. Кстати, столбиковые диаграммы, хотя и не в совсем привычном виде, появились уже в 1844 году.

1900–1950 — «все люди делятся на две категории»

«Смутное время» инфографики, разделившее людей на тех, кто любит картинки, и тех, кто предпочитает таблицы. Яркие приверженцы информации второго типа — британцы.

Наиболее яркий представитель этого периода — визуальный аналитик и философ Отто Нейрат, который занимался визуализацией современной экономики, но столкнулся с неприятием со стороны дизайнеров. Однако со временем его методы стали востребованными и повторно возродили интерес к инфографике.

1950–1975 годы — возвращение к визуализации

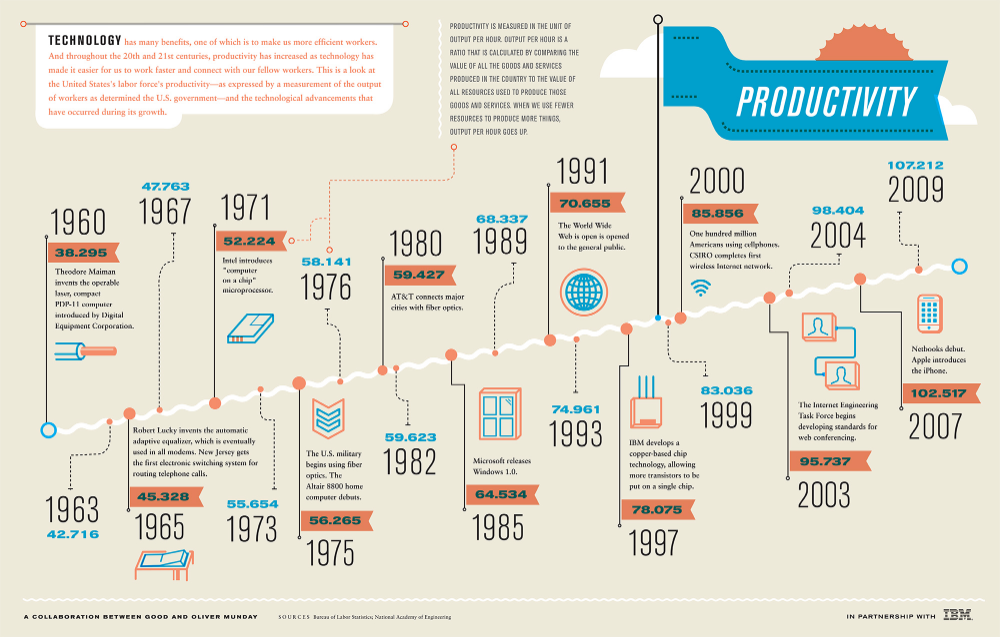

В это время по всему миру начинают появляться серьезные работы, популяризирующие инфографику. В 1962 году выходит книга «Будущее анализа данных», в которой была разведена математика и статистика: согласно автору, для первой визуализация неприемлема, однако статистика, наоборот, может и будет развиваться только вместе с инфографикой.

1975– … — интерактивная визуализация в высоком качестве

В современном мире инфографика достигла пика популярности — сейчас стараются визуализировать практически любую статистическую информацию. Инфографика становится чем-то одновременно более простым в восприятии и более сложным в построении, однако открывает перед людьми огромное количество возможностей.

Современная инфографика — это бесконечный источник знаний и прекрасный инструмент для обучения. Например, получать один новый навык, умение или знание в неделю в течение всего 2020 года вы можете вместе с бумажным сборником инфографик Smart Reading. Специально для вас мы подготовили 50 красочных и детальных инфографик по лучшим нон-фикшн книгам и бизнес литературе из нашей библиотеки. А освоить 12 гибких навыков и принципы здоровой и счастливой жизни помогут настенные календари на 2020 год — по одной новой инфографике каждый месяц.

Специально для вас мы подготовили 50 красочных и детальных инфографик по лучшим нон-фикшн книгам и бизнес литературе из нашей библиотеки. А освоить 12 гибких навыков и принципы здоровой и счастливой жизни помогут настенные календари на 2020 год — по одной новой инфографике каждый месяц.

***

Присоединяйтесь к нам и читайте лучшие саммари, слушайте аудио, проходите тесты и изучайте инфографику совершенно бесплатно в течение первых 7 дней!

Пробовать

2010 → 2021 год — Дизайн на vc.ru

Как в России появилась инфографика и что с ней стало за 10 лет. Рассказываем через призму развития нашего агентства.

4800 просмотров

Инфографика — это способ донести информацию так, чтобы читателю не приходилось прилагать усилия для ее понимания. Всё важное считывается сразу, все логические связи понятны, а читать инфографику интересно и легко. Сейчас мы видим инфографику почти каждый день: на баннерах в метро, на слайдах презентаций, на плакатах в магазинах.

Но так было не всегда. Когда инфографика только появилась в России, ее никто не воспринимал всерьез. Это был элемент дизайна: несколько иконок и стрелочек, добавленных к абзацу текста, уже считались инфографикой.

Спустя 10 лет инфографика стала самостоятельным продуктом, который помогает строить коммуникацию: бизнеса с клиентами, государства с гражданами, руководителей с сотрудниками.

Рассказываем, как это произошло и что всё это время делали мы.

Внутренности статьи

2010–2014. Инфографику используют в журналистских проектах

2014–2018. Инфографика усложняется

2018–2020. Простую инфографику делают все

2021. Инфографика уходит в диджитал

2010–2014. Инфографику используют в журналистских проектах

Итак, на дворе 2010 год, в России пока никто особо не знает, что такое инфографика и зачем она нужна. Профессионального сообщества по этой теме еще нет, а почти все, кто пытается делать и использовать инфографику, — это журналисты.

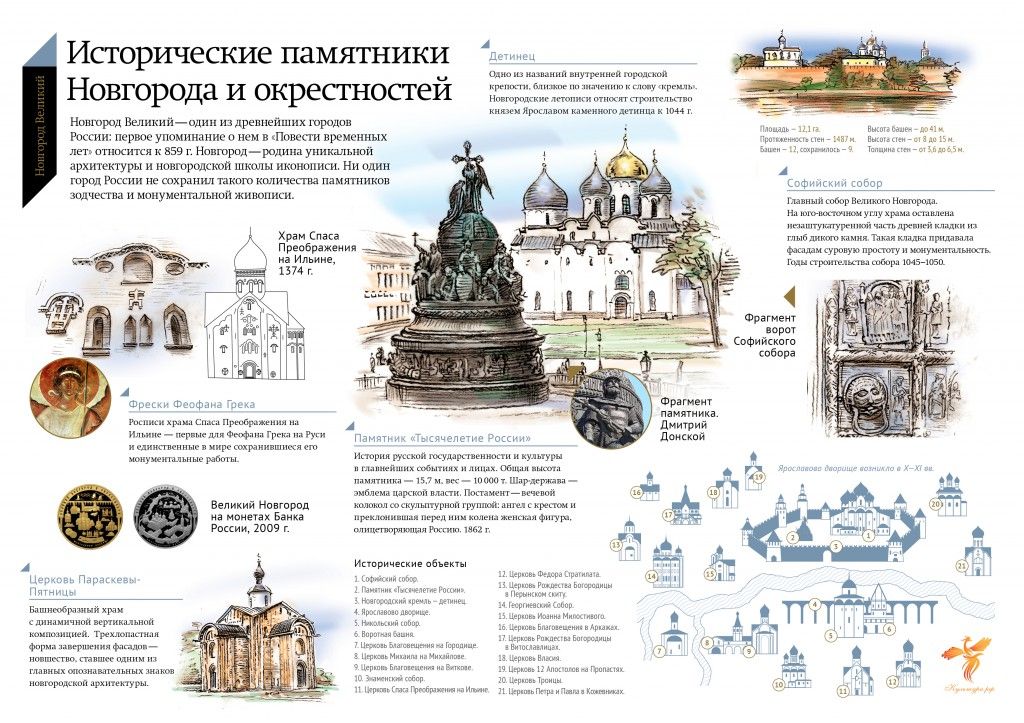

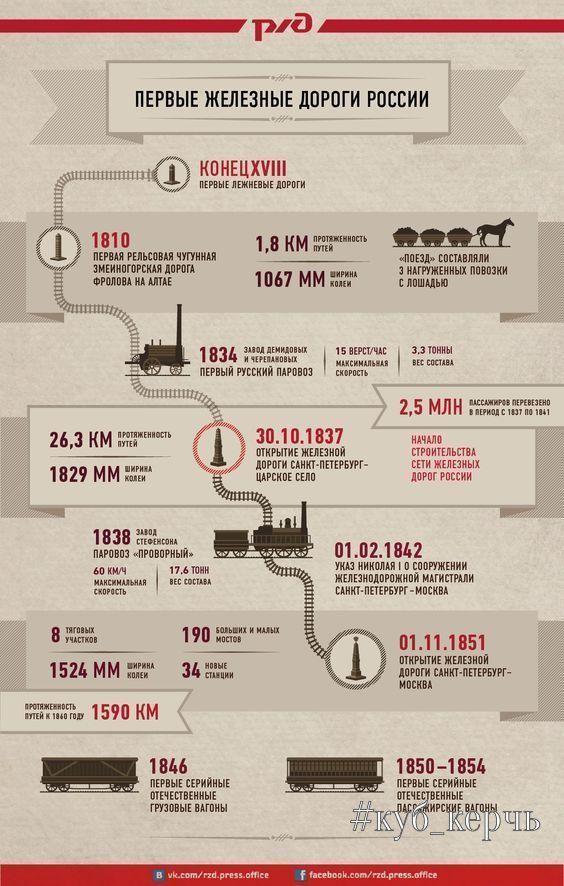

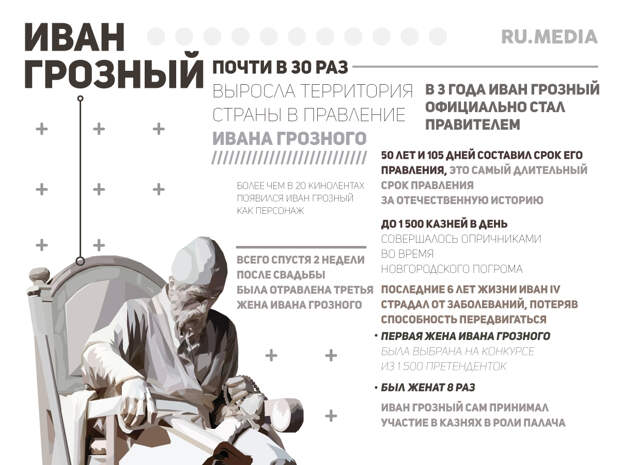

Тогда инфографику делали новостные агентства, например РИА «Новости» и ТАСС, журналы, в частности «Русский репортер», «Секрет фирмы», «Вокруг света», и только одно коммерческое агентство — «Инфографер».

Инфографика про мячи чемпионатов мира по футболу (2014 год) журнал «Вокруг света»

В это время под инфографикой в лучшем случае подразумевали наборы графиков и иконок. Никто тогда не задумывался, что при правильной расстановке акцентов она может решать сложные и важные задачи бизнеса, например обучать сотрудников или привлекать инвесторов.

А у нас в 2010 году было агентство: мы занимались корпоративными СМИ, полиграфией, отчетами, буклетами — в общем, делали всё, за что платили деньги. И чтобы хоть как-то выделиться среди конкурентов, мы решили использовать инфографику — других шансов засветиться не было.

Часто у нас получалась псевдоинфографика — это инфографика, в которой графики, иконки и диаграммы используются в качестве декораций. Выходит красиво и эффектно, но читателю от этой красоты никакой пользы: псевдоинфографика не помогала быстрее погрузиться в материал, акценты в ней не всегда были расставлены верно, а про структуру и говорить нечего.

Выходит красиво и эффектно, но читателю от этой красоты никакой пользы: псевдоинфографика не помогала быстрее погрузиться в материал, акценты в ней не всегда были расставлены верно, а про структуру и говорить нечего.

Сначала мы включали инфографику в отчеты клиентов, а потом решились на авантюру и запустили журнал, полностью состоящий из инфографики. Так его и назвали — «Инфографика».

Разворот из пятого выпуска «Инфографики». Чтобы понять, что здесь происходит, читателю нужно вчитываться и внимательно рассматривать каждый кусочек. Инфографика тут выполняет роль декорации, а не упрощает считывание информации

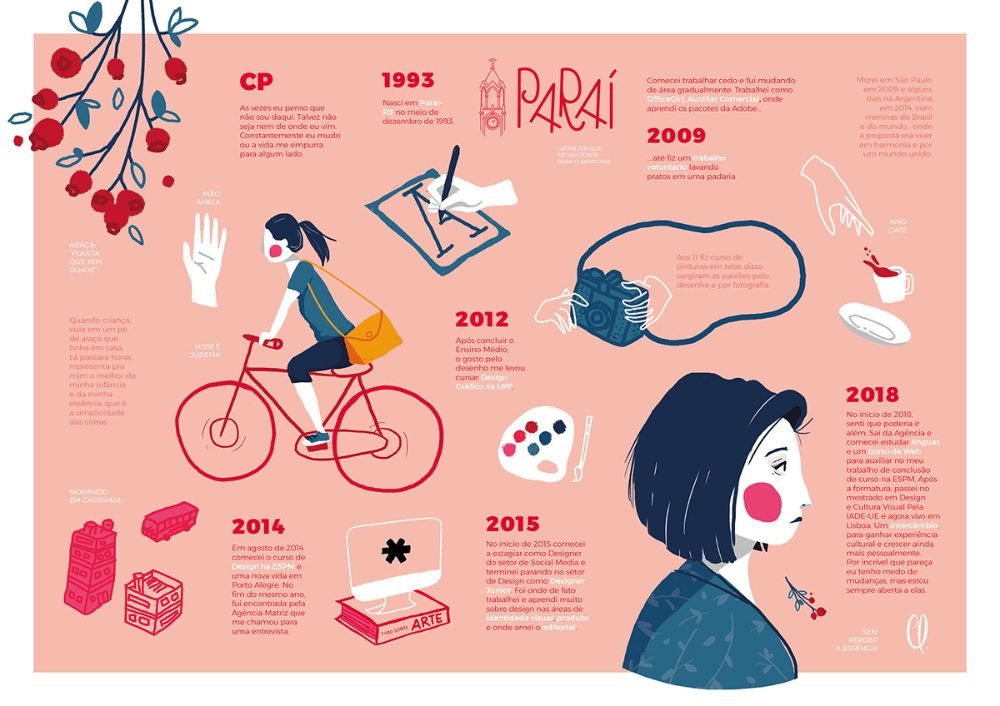

То, что все делали в начале 2010-х, можно назвать простой инфографикой, или визуализацией. Простая инфографика — это несколько фактов и взаимосвязей, которые нужно красиво представить.

Простая инфографика = визуализация

Простая инфографика — базовый уровень в работе с представлением информации.

Чтобы делать простую инфографику, не нужно много навыков и знаний — достаточно насмотренности.Из чего состоит. Несколько фактов и взаимосвязей, которые хорошо проиллюстрированы. Текст + картинки + иконки = простая инфографика.

Как работает. Дизайнер разбивает информацию на блоки и иллюстрирует каждый: добавляет стрелки, картинки, иконки. Такая подача воспринимается лучше, чем полотно текста.

С чем помогает. Передавать односложные идеи, описывать отдельные факты.

Например, РИА «Новости» в то время делало вот такую простую инфографику:

Такая инфографика еще не была самостоятельной историей. Это просто статичный макет с информацией по какой-то теме 🌚

А вообще в 2010-х все журналистские проекты с инфографикой походили друг на друга. Сравните разворот в «Русском репортере» и нашем журнале:

Лучшие университеты мира на сентябрь 2012 года журнал «Русский репортер»

Разворот нулевого выпуска журнала «Инфографика»

На этом этапе выпуск журнала давал нам преимущество: тогда все смотрели на инфографику как на дополнение к чему-то большому и серьезному, а мы ставили ее в центр. То есть все думали: «Сделаем буклет, а в нем один разворот с инфографикой». А мы смотрели на такой же буклет и понимали, что его можно целиком сделать из инфографики, и это будет понятнее и проще для восприятия.

То есть все думали: «Сделаем буклет, а в нем один разворот с инфографикой». А мы смотрели на такой же буклет и понимали, что его можно целиком сделать из инфографики, и это будет понятнее и проще для восприятия.

В итоге мы раньше других компаний начали делать буклеты и отчеты, наполненные инфографикой. Это было верным шагом, потому что разница между журналом и буклетом с инфографикой небольшая: журнал объединяет разные темы в одном проекте, а буклет о компании — разные темы в рамках одного продукта.

Когда в конце 2014 года мы поняли, что у нас получается делать из инфографики не только журнал, но и продукты для корпоративных клиентов, то отказались от выпуска журнала. Всего у нас вышло двадцать номеров:

Посмотреть некоторые развороты можно в архиве

На самом деле тогда мы даже не могли дать инфографике точного определения. Почти все работы до 2014 года мы старались делать красиво и только позже поняли, что смысл инфографики — делать понятно.

Несмотря на это, мы всё равно опережали отрасль, потому что первыми поняли, что инфографика может быть самостоятельным продуктом.

2014–2018. Инфографика усложняется

Постепенно инфографика проникла в пространство дизайна. Теперь ее использовали не только для плакатов, но и для рекламы, буклетов, отчетов.

Для примера можно сравнить бизнес-модель из годового отчета «Газпром нефти» за 2013 и 2018 годы:

Примеры бизнес-моделей Газпром нефти за 2013 и 2018 годы

Если в 2013 году бизнес-модель больше была похожа на блок-схему, то в 2018 году ее уже можно назвать инфографикой: появились акценты в виде крупных цифр, есть наглядные связи между направлениями бизнеса, а более значимые направления и на схеме выглядят крупнее/

В 2014 году еще не все дизайнеры воспринимали инфографику как самостоятельный продукт, но теперь о ней многие знали и пытались делать. Например, РИА «Новости» перешло от небольших статичных макетов к большим и довольно сложным:

«Как делают деньги» — инфографика РИА «Новости», 2014 год

Мы в 2014 году превратились из редакции журнала в агентство «Инфографика» и начали принимать коммерческие заказы на годовые отчеты, буклеты о компаниях и презентации для корпоративных клиентов.

В это время мы немного опережали отрасль, потому что после четырех лет выпуска журнала поняли, что нужно двигаться дальше. Мы стали предлагать клиентам продукты, полностью состоящие из инфографики:

Буклет о золотодобывающей компании «Полюс»

В это время отделы по связям с инвесторами в топовых компаниях уже начали использовать инфографику в отчетах и презентациях, потому что у них были цифры: прибыль, количество сотрудников, годовая доходность. И показывать это всё в виде инфографики было просто и логично. Мы же в то время создавали новый рынок — инфографику для эйчар-отделов.

У эйчаров цифр не было, зато были огромные инструкции: по 30 страниц текста, набранного 12 кеглем. Всё без иллюстраций, в лучшем случае со стоковыми пластмассовыми фотографиями. И мы начали превращать эти полотна текста в наглядную и понятную инфографику, например в такую:

Стратегия «Альфа-банка» простыми словами — книга для сотрудников, 2015 год. Чтобы сделать инфографику, мы переработали огромные скучные вордовские документы, а потом пересобрали информацию

Мы не только делали инфографику для эйчар-отделов, но и рассказывали о своих работах на конференциях, показывали, что получается. Другие компании видели наши работы и хотели так же.

Другие компании видели наши работы и хотели так же.

До 2018 года понятие инфографики было размытым

В какой-то момент на рынке появилась студия с таким же как у нас названием — «Инфографика», которая сначала пыталась делать простую статичную инфографику и ролики, а потом — только анимационные ролики.

И вот понятие инфографики тогда было настолько размытым, что никого не смущало, что студия, которая делает только анимационные ролики, называется «Инфографика». Кстати, сейчас, эта студия делает реально хорошие ролики.

Постепенно инфографика стала инструментом общения с людьми и поэтому усложнилась, перестала ассоциироваться с иконками и стрелочками. Теперь она уже была не простой, а средней по сложности.

Средняя по сложности инфографика

Средняя инфографика — это инфографика, которая создается из двух-трех уровней информации. Чтобы читатель легко считывал все эти уровни, нужно переработать исходный материал: разобраться в информации, структурировать ее, расставить смысловые и графические акценты.

Тогда инфографику будет удобно и просто изучать.

Из чего состоит. Два тезиса: основной и дополнительный. Основной раскрывает главную тему, сообщает читателю то, что ему необходимо узнать в первую очередь. Дополнительный тезис поясняет детали и нюансы.

Как работает. Задача инфографики в случае с двумя тезисами — верно расставить акценты. Основной тезис должен быть прочитан раньше дополнительного, а не наоборот. А еще он должен привлекать больше внимания.

С чем помогает. Такая инфографика экономит время читателя: он быстрее находит главную мысль.

Следующие два года инфографика прочно занимала свои позиции среди инструментов дизайнеров. А в 2016 году некоторые уже использовали инфографику в диджитал-проектах:

«Как стать депутатом» — проект РИА «Новости», 2016 год. Сама инфографика пока статична, но страницу нужно скроллить и информация подается частями

В то же время некоторые дизайн-агентства начали делать инфографику, только не настоящую, а псевдо. Ненастоящую, потому что они сфокусировались на картинке и форме, а не на смысле: стрелки, иконки, цифры — вот это всё. Плюс появилось много агентств, которые добавляли элементы инфографики в презентации. Но настоящую, полноценную инфографику тогда делали только мы, Бюро Горбунова и фрилансеры-одиночки, бросившие работу в РИА «Новости».

Ненастоящую, потому что они сфокусировались на картинке и форме, а не на смысле: стрелки, иконки, цифры — вот это всё. Плюс появилось много агентств, которые добавляли элементы инфографики в презентации. Но настоящую, полноценную инфографику тогда делали только мы, Бюро Горбунова и фрилансеры-одиночки, бросившие работу в РИА «Новости».

2018–2020. Простую инфографику делают все

Мы уже писали, что для создания простой инфографики достаточно насмотренности. Возможно, именно поэтому к 2018–2020 годам простую инфографику научились делать все. Даже государство:

Плакаты о профилактике коронавируса в Петербургском метрополитене

К 2020 году все, кто занимался дизайном в сфере инфографики, научились уместно использовать иконки, красиво рисовать стрелки, расставлять акценты и создавать крепкую структуру.

Следующим шагом стала забота об аудитории. Создатели инфографики начали задумываться, какие знания у читателя уже есть, какие у него ограничения и потребности. Так постепенно инфографика в России доросла до сложной, вот только делать ее, по нашему мнению, научились единицы, например агентство «Презиум».

Так постепенно инфографика в России доросла до сложной, вот только делать ее, по нашему мнению, научились единицы, например агентство «Презиум».

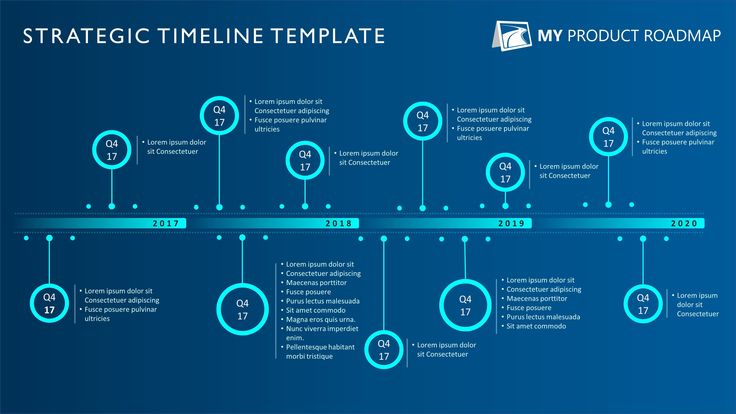

Сложная инфографика

Сложная инфографика — это множество фактов и взаимосвязей, которые инфографер уже осмыслил за читателя, разложил по полочкам и объединил в историю. История нужна, чтобы информацию было проще воспринимать, ведь если деталей много, считывать каждую по отдельности тяжело.

Из чего состоит. Сложная инфографика состоит из переработанной инфографером информации.

Представьте, что вы пытаетесь разобраться, как работает адронный коллайдер. В учебнике перед вами 100 страниц текста — кажется, будет сложно! Инфографер же всё прочитает за вас, вникнет и пообщается с физиками-ядерщиками, чтобы точно не ошибиться, а вам в итоге отдаст брошюру с картинками и схемами. Это и будет сложная инфографика.

Как работает. Сложная инфографика не просто рассказывает историю. Она использует образы и смыслы, близкие аудитории.

Если образы понятны, то история будет интересной и читатель быстро ее осилит.

С чем помогает. Сложная инфографика экономит не только время, но и силы. Повествование построено так, чтобы читателю не приходилось переключаться с темы на тему, и он мог глубоко и с интересом погрузиться в любую историю.

Мы еще в 2020 году поняли, что инфографика лучше доносит смысл, если ее правильно подать. В это время мы уже знали, что она не «помощница», не «дополнение» и не «красивая схемка», а отдельный продукт:

Презентация для «Полюса» полностью состоит из инфографики, она и есть инфографика. Чтобы ее сделать, мы переработали большой стостраничный буклет и разложили сложную объемную информацию в простую и понятную историю

2021. Инфографика уходит в диджитал

К 2021 году мы четко поняли, что для каждого направления — HR, IR и маркетинга — нужна своя инфографика под конкретные задачи компании. Например:

- HR — материалы для найма и адаптации сотрудников, которые позволят снизить стоимость привлечения специалистов, удерживать сотрудников в компании и развивать их таланты;

- IR — материалы для формирования привлекательного имиджа компании среди инвесторов и представления финансовых показателей;

- маркетинг — материалы о компании и ее продуктах.

Мы уже хорошо прокачались в сложной инфографике и умеем круто делать такие материалы. Для этого мы выработали свою схему работы, дорастили сотрудников — аккаунт-менеджеров, аналитиков, руководителей, инфограферов и иллюстраторов — до профи. Все они понимают, какой должна быть инфографика, чтобы решить задачу клиента, и умеют мастерски перерабатывать информацию.

В какой-то момент мы так сосредоточились на статике и внутренних процессах, что чуть не пропустили переход инфографики в диджитал. Эпидемия коронавируса и удаленка ускорили «переезд» всех проблем и задач в интернет, и некоторые агентства начали делать диджитал-проекты раньше нас.

Но мы вовремя одумались и сейчас считаем, что единственный эффективный канал для распространения информации — это интернет.

Для интернета мы создали специальный формат — сторилендинг. Объединили в нем наши знания о статичной инфографике, предназначенной для печати, и перенесли их в интернет. Сторилендинг устроен так, что постоянно подталкивает пользователя к взаимодействию и поэтому удерживает внимание и интерес.

Сторилендинг о риск-управлении для «Евраза»

Прозвучит странно, но к сторилендингам мы пришли благодаря особенностям человеческого мозга.

Мозг быстро теряет интерес к чему-либо, что не связано напрямую с его жизненными потребностями. Ситуация как на скучной лекции: первые пять минут слушаешь преподавателя, но потом внимание рассеивается, и мозг переходит в «спящий режим».

Есть два способа этого избежать:

- Использовать кликбейт, яркие картинки, кричащие заголовки. Такой подход «встряхивает» мозг, заставляя сконцентрироваться на броском и выделяющемся.

- Перейти на умное взаимодействие с мозгом, то есть постоянно чем-то его завлекать. Например, скроллить или щелкать, проходить проверочные задания, активировать интерактивные элементы. Так мозг постоянно чем-то занят и не может перейти в «спящий режим». Этот принцип умного взаимодействия лежит в основе наших сторилендингов.

Выглядят наши сторилендинги так:

Сторилендинг «Почему утонул „Курск“» рассказывает об одной из альтернативных версий катастрофы. Чтобы увидеть историю целиком, читателю нужно взаимодействовать со страницей: листать, нажимать, крутить

Чтобы увидеть историю целиком, читателю нужно взаимодействовать со страницей: листать, нажимать, крутить

Сторилендинг для Гедеон Рихтер, объединяющий искусство и женское здоровье. Чтобы прочитать историю целиком, нужно щелкать, скроллить и тянуть бегунок. На каждом экране есть динамичный элемент, и мозгу интересно за ним наблюдать

Сфера развивается так быстро, что нельзя предсказать, что будет через пять лет с форматами и инструментами представления информации. Но мы думаем, что бумажным форматам скоро придет конец, а вот за сторилендингами — будущее. По крайней мере, ближайшее.

Инфографика продолжает развиваться. Чтобы быть в курсе изменений, подписывайтесь и читайте другие наши статьи:

10 простых сервисов визуализации данных

6 главных ошибок в презентациях

Удивительная история инфографики | История

На карте показано распределение рабского населения в южных штатах США по данным переписи 1860 года. Отдел географии и карт Библиотеки Конгресса

Отдел географии и карт Библиотеки КонгрессаПо мере приближения выборов 2016 года мы много слышим о «красных штатах» и «синих штатах». Эта идиома стала настолько укоренившейся, что мы почти забыли, откуда она взялась: визуализация данных.

На президентских выборах 2000 года гонка между Элом Гором и Джорджем Бушем-младшим была настолько близкой, что вещатели внимательно изучали карты коллегий выборщиков, которые они обычно окрашивали в красный и синий цвета. Более того, они говорили об этих оттенках. Тим Рассерт из NBC вслух задавался вопросом, как Джордж Буш «получит, если хотите, оставшиеся 61 избирательный красный штат», и эта формулировка прочно закрепилась в народном воображении. Америка разделилась на два цвета — данные превратились в чистую метафору. Теперь американцы даже регулярно говорят о «фиолетовых» государствах, мысленной визуализации политической информации.

Мы живем в век визуализации данных. Зайдите на любой новостной сайт, и вы увидите график поддержки кандидатов в президенты; откройте свой iPhone, и приложение «Здоровье» создаст персонализированные графики, показывающие, насколько вы были активны на этой неделе, месяце или году. На сайтах публикуются диаграммы, показывающие, как меняется климат, как происходит сегрегация в школах, сколько работы по дому выполняют матери по сравнению с отцами. А газеты все чаще обнаруживают, что читатели любят «датавиз»: в 2013 г. New York Times » самой читаемой историей за весь год была визуализация региональных акцентов в Соединенных Штатах. Это имеет смысл. Мы живем в эпоху больших данных. Если мы собираемся понять наш сложный мир, есть один действенный способ — нарисовать его в виде графика.

На сайтах публикуются диаграммы, показывающие, как меняется климат, как происходит сегрегация в школах, сколько работы по дому выполняют матери по сравнению с отцами. А газеты все чаще обнаруживают, что читатели любят «датавиз»: в 2013 г. New York Times » самой читаемой историей за весь год была визуализация региональных акцентов в Соединенных Штатах. Это имеет смысл. Мы живем в эпоху больших данных. Если мы собираемся понять наш сложный мир, есть один действенный способ — нарисовать его в виде графика.

Но это не первый раз, когда мы открываем для себя удовольствие от преобразования информации в изображения. Более ста лет назад ученые и мыслители утонули в собственном потоке данных — и, чтобы помочь понять это, они изобрели саму идею инфографики.

**********

Идея визуализации данных стара: в конце концов, это и есть карта — представление географической информации, а карты существуют уже около 8000 лет. Но редко можно было начертить что-либо, кроме географии. Существует лишь несколько примеров: примерно в 11 веке ныне анонимный писец создал схему движения планет по небу. К 18 веку ученые прониклись идеей визуального упорядочивания знаний. Британский эрудит Джозеф Пристли составил «Диаграмму биографий», в которой жизни около 2000 исторических личностей представлены на временной шкале. Он утверждал, что изображение передает информацию «с большей точностью и за гораздо меньшее время, чем [потребуется] при чтении».

Существует лишь несколько примеров: примерно в 11 веке ныне анонимный писец создал схему движения планет по небу. К 18 веку ученые прониклись идеей визуального упорядочивания знаний. Британский эрудит Джозеф Пристли составил «Диаграмму биографий», в которой жизни около 2000 исторических личностей представлены на временной шкале. Он утверждал, что изображение передает информацию «с большей точностью и за гораздо меньшее время, чем [потребуется] при чтении».

Тем не менее, визуализация данных была редкостью, потому что данные были редкими. Ситуация начала быстро меняться в начале 19 века, когда страны начали собирать и публиковать огромное количество информации о своей погоде, экономической деятельности и населении. «Впервые вы могли бы решать важные социальные проблемы с помощью неопровержимых фактов, если бы вы могли найти способ их анализа», — говорит Майкл Френдли, профессор психологии Йоркского университета, изучающий историю визуализации данных. «Эпоха данных действительно началась».

Одним из первых новаторов был шотландский изобретатель и экономист Уильям Плейфер. Подростком он поступил в ученики к Джеймсу Уатту, шотландскому изобретателю, который усовершенствовал паровой двигатель. Плейферу было поручено оформить патенты, что потребовало от него отличных навыков черчения и рисования изображений. Покинув лабораторию Уотта, Плейфер заинтересовался экономикой и убедился, что может использовать свои возможности для иллюстраций, чтобы оживить данные.

«Обычный политический экономист наверняка смог бы составить таблицу для публикации, но не обязательно график», — отмечает Ян Спенс, психолог из Университета Торонто, который пишет биографию Playfair. Playfair, который разбирался как в данных, так и в искусстве, имел все возможности для создания этой новой дисциплины.

На одном известном графике он отобразил зависимость цены пшеницы в Соединенном Королевстве от стоимости рабочей силы. Люди часто жаловались на высокую стоимость пшеницы и думали, что заработная плата способствует росту цен. Диаграмма Playfair показала, что это не так: заработная плата росла намного медленнее, чем стоимость продукта.

Диаграмма Playfair показала, что это не так: заработная плата росла намного медленнее, чем стоимость продукта.

«Он хотел открыть, — отмечает Спенс. «Он хотел найти закономерности или точки изменения». Иллюстрации Playfair часто выглядят удивительно современными: в одной из них он нарисовал круговые диаграммы — тоже свое изобретение — и линии, которые сравнивали численность населения различных стран с их налоговыми поступлениями. И снова диаграмма дала новый четкий анализ: британцы платили гораздо более высокие налоги, чем граждане других стран.

Неврология еще не была надежной наукой, но Плейфер, казалось, интуитивно уловил некоторые из ее принципов. Он подозревал, что мозг обрабатывает изображения с большей готовностью, чем слова: изображение действительно стоит тысячи слов. «Он говорил вещи, которые звучат почти как исследователь зрения 20-го века», — добавляет Спенс. Данные, писал Плейфэр, должны «говорить с глазами», потому что они «лучшие судьи пропорций, способные оценивать ее с большей скоростью и точностью, чем любой другой из наших органов». Он утверждал, что действительно хорошая визуализация данных «придает форму ряду отдельных идей, которые в противном случае абстрактны и не связаны между собой».

Данные, писал Плейфэр, должны «говорить с глазами», потому что они «лучшие судьи пропорций, способные оценивать ее с большей скоростью и точностью, чем любой другой из наших органов». Он утверждал, что действительно хорошая визуализация данных «придает форму ряду отдельных идей, которые в противном случае абстрактны и не связаны между собой».

Вскоре интеллектуалы по всей Европе начали использовать визуализацию данных, чтобы бороться с невзгодами урбанизации, такими как преступность и болезни. Во Франции в 1830-х годах юрист по имени Андре-Мишель Герри создал карты, показывающие «моральную статистику». Он был одним из первых, кто использовал штриховку для отображения данных — например, темнее там, где уровень преступности выше или уровень неграмотности выше. Его карты вызывали споры, потому что опровергали общепринятое мнение. Французские социальные критики считали, что низкий уровень образования ведет к преступности, но карты показали, что это не так. «Очевидно, — писал Герри, — что отношений, о которых говорят люди, не существует». Так родилась социальная наука, основанная на данных.

Так родилась социальная наука, основанная на данных.

К середине 19 века «моральная статистика» переживала бум, и ученые использовали визуализацию данных для подавления эпидемий. Когда холера поразила Лондон в 1854 году, врач Джон Сноу составил карту заболеваемости и заметил большое скопление холеры вокруг водяного насоса на Брод-стрит. Скептически настроенный городской совет закрыл заправку, эпидемия пошла на убыль, а карта Сноу помогла продвинуть важную идею: болезни могут быть вызваны контактом с пока еще неизвестной инфекцией — бактериями.

На «диаграммах-розах» Флоренс Найтингейл показаны смерти от болезней (синие), раны на войне (красные) и другие причины (черные). Библиотека Wellcome, Лондон**********

В середине 19-го века в Америке одной из самых больших социальных проблем было рабство. И именно рабство привело к появлению некоторых из самых замечательных визуализаций данных в стране: «карт рабов».

Когда южные штаты начали отделяться в 1860 и 1861 годах, силы Союза вторглись в Вирджинию, чтобы попытаться дать отпор сепаратистам. Но где им сосредоточить свои силы? В разгар боевых действий в июне 1861 года Департамент береговой службы федерального правительства составил увлекательную карту Вирджинии, на которой была предложена стратегия. Используя данные последней переписи, карта показала концентрацию рабов в каждом графстве Вирджинии: чем темнее графство, тем выше процент порабощенного населения.

Но где им сосредоточить свои силы? В разгар боевых действий в июне 1861 года Департамент береговой службы федерального правительства составил увлекательную карту Вирджинии, на которой была предложена стратегия. Используя данные последней переписи, карта показала концентрацию рабов в каждом графстве Вирджинии: чем темнее графство, тем выше процент порабощенного населения.

Сразу бросается в глаза одна тенденция: восточная Вирджиния была очагом рабства. Западный регион был сравнительно свободен от рабов. Это наводило на мысль, что Запад меньше заботит борьба за сохранение рабства; на самом деле, он может даже перейти на другую сторону и присоединиться к юнионистам. Карта представляла собой глубоко политическую визуализацию данных, отмечает Сьюзан Шультен, историк из Денверского университета и автор книги «Карта нации ». Он пытался показать, что лишь относительное меньшинство жителей Вирджинии поддерживало рабство и извлекало из него выгоду. В нем также предлагалась военная стратегия: попытаться противопоставить запад востоку.

«Это была прорывная карта, — отмечает Шультен. «Это была попытка повлиять на то, как правительство видит нацию и как ее понимают военные. Это привлекло внимание Линкольна к тому, где рабство было самым слабым».

Вскоре после этого Береговая служба США выпустила еще одну карту с указанием плотности рабов, за исключением того, что эта карта охватывала все южные штаты. Президент Линкольн был очарован этой картой и так часто сверялся с ней во время Гражданской войны, что на ней были видны «знаки большого служения», как позже вспоминал официальный портретист Фрэнсис Бикнелл Карпентер. Однажды Карпентер взял карту, чтобы изучить ее, когда в комнату вошел Линкольн.

» Вы присвоили мою карту, не так ли?» — сказал Линкольн. — Я искал его повсюду. Президент надел очки и, «усевшись на сундук, начал очень серьезно его изучать», как позже писал Карпентер. Линкольн указал на позицию, где армейская кавалерийская дивизия Джадсона Килпатрика теперь сражалась с войсками Конфедерации. «Все именно так, как я и думал», — сказал он. «Он недалеко от ___графства, где рабов больше всего. Теперь мы должны получить их «кучу», когда он вернется. Как и в случае с картой Вирджинии, Линкольн использовал карту, чтобы по-новому взглянуть на страну — увидеть, где южане будут больше всего и меньше всего будут стремиться воевать с Севером.

«Все именно так, как я и думал», — сказал он. «Он недалеко от ___графства, где рабов больше всего. Теперь мы должны получить их «кучу», когда он вернется. Как и в случае с картой Вирджинии, Линкольн использовал карту, чтобы по-новому взглянуть на страну — увидеть, где южане будут больше всего и меньше всего будут стремиться воевать с Севером.

**********

К концу 19 века визуализация данных создала новый тип гражданина. Образованные люди в США или Европе все больше привыкли мыслить статистически. «Два доминирующих слова нашего времени, — писал Оливер Уэнделл Холмс в 1860 году, — это закон и среднее».

Одной из истинно верующих была британская медсестра Флоренс Найтингейл. В детстве она была так очарована математикой, что организовала информацию о своем садоводстве в таблицах. Статистика, по ее словам, была инструментом для познания «мысли Бога»; при усталости взгляд на таблицу чисел «совершенно оживлял».

Во время Крымской войны она получила возможность использовать свои навыки работы с данными. Находясь в полевых условиях, Соловей был потрясен ужасным состоянием армейских госпиталей и солдатских казарм, которые были завалены фекалиями и паразитами. Она убедила королеву Викторию позволить ей изучить этот вопрос, и Найтингейл объединилась со своим другом Уильямом Фарром, ведущим статистиком страны, для анализа уровня смертности в армии. Они обнаружили поразительный факт: большинство солдат Крымской войны не погибли в бою. Они умерли от «предотвратимых болезней» — именно тех, что были вызваны ужасной гигиеной. Соблюдайте гигиену, и вы спасете жизни.

Находясь в полевых условиях, Соловей был потрясен ужасным состоянием армейских госпиталей и солдатских казарм, которые были завалены фекалиями и паразитами. Она убедила королеву Викторию позволить ей изучить этот вопрос, и Найтингейл объединилась со своим другом Уильямом Фарром, ведущим статистиком страны, для анализа уровня смертности в армии. Они обнаружили поразительный факт: большинство солдат Крымской войны не погибли в бою. Они умерли от «предотвратимых болезней» — именно тех, что были вызваны ужасной гигиеной. Соблюдайте гигиену, и вы спасете жизни.

Соловей ловко сообразил, что таблицы с числами и текстом будет слишком сложно разобрать. По ее словам, им нужна визуализация данных — «чтобы воздействовать через Глаза на то, что мы не можем донести до публики через их словесные уши». Ее изобретением стала элегантная «диаграмма полярных областей», новый вариант круговой диаграммы: каждый сектор круговой диаграммы показывал количество смертей за один месяц войны, увеличиваясь по мере увеличения числа смертей, и кодировался цветом, чтобы показать причины смерти. . Поклонники назвали его «схемой розы», потому что он был похож на цветок.

. Поклонники назвали его «схемой розы», потому что он был похож на цветок.

Королева и парламент сразу поняли важность гигиены; они быстро создали санитарную комиссию для улучшения условий, и уровень смертности снизился. Найтингейл стал одним из первых, кто успешно использовал визуализацию данных для убеждения — чтобы влиять на государственную политику.

«Она была активисткой и хотела что-то изменить», — говорит Линн Макдональд, почетный профессор Университета Гвельфа в Онтарио и редактор Собрания сочинений Флоренс Найтингейл .

Визуализация даже повлияла на расширение территории США. Многие американцы хотели переехать на запад, но элиты не были уверены, подходят ли внутренние районы для ведения сельского хозяйства. Некоторые считали, что это «Великая американская пустыня»; Джозеф Генри, ученый и секретарь Смитсоновского института, рассматривал Запад как «бесплодную пустыню… непригодную для сельского хозяйства», и он подготовил карты, анализирующие данные об осадках в армии, чтобы подтвердить свое утверждение. Другие ответили своими визуализациями данных, утверждая обратное: они утверждали, что режим выпадения осадков на Западе цикличен, поэтому земля там, безусловно, может поддерживать пастбищных животных. Экспансионисты в конце концов победили. Видение Manifest Destiny было построено не только на речах, но и на инфографике.

Другие ответили своими визуализациями данных, утверждая обратное: они утверждали, что режим выпадения осадков на Западе цикличен, поэтому земля там, безусловно, может поддерживать пастбищных животных. Экспансионисты в конце концов победили. Видение Manifest Destiny было построено не только на речах, но и на инфографике.

**********

Этой весной Wall Street Journal опубликовал увлекательную визуализацию данных под названием «Синяя лента, красная лента». На веб-сайте журнала Journal «визуальный корреспондент» Джон Киган создал интерактивную страницу, которая показывает, как выглядит Facebook для пользователей, которые были «очень либеральными» или «очень консервативными». Поскольку новостная лента Facebook делает упор на истории, которые «нравятся» друзьям, людям, у которых много друзей-либералов, как правило, показывают много левых новостей, и наоборот. Киган хотел помочь читателям увидеть, насколько громко внутри эхо-камеры.

Результаты были ошеломляющими: когда вы смотрели «голубую ленту», вы видели фотографии сильной, решительной Хиллари Клинтон. В «красной ленте» появился пост о «ядовитых планах Хиллари относительно Второй поправки» с подписью «откровенно зло».

В «красной ленте» появился пост о «ядовитых планах Хиллари относительно Второй поправки» с подписью «откровенно зло».

Эпоха данных, кажется, даже создала новую профессию: дата-журналист, которому комфортно не только звонить по телефону и писать истории, но и писать код и обрабатывать данные. Для истории «Синяя лента, красная лента» Киган проанализировал большой набор академических данных о публикациях в Facebook. Благодаря таким языкам программирования, как R или Python, современные журналисты данных могут выполнять визуализацию данных в сжатые сроки.

«Даже десять лет назад мы не могли построить сложный анализ данных с той же скоростью, с которой кто-то может написать историю», — говорит Скотт Кляйн, журналист данных из ProPublica. — А теперь мы можем. Новостные агентства теперь часто публикуют целые базы данных с поисковым интерфейсом, потому что читателям нравится самим копаться в большой реке данных.

«Мы можем положиться на такой уровень грамотности данных, на который мы не могли рассчитывать 100 или даже 40 лет назад», — добавляет Кляйн. У повседневных людей есть инструменты для составления графика информации о своей жизни. Google, например, недавно обновил свое онлайн-приложение для работы с электронными таблицами, чтобы его пользователи могли автоматически создавать визуализации из любых данных, которые они помещают внутрь.

У повседневных людей есть инструменты для составления графика информации о своей жизни. Google, например, недавно обновил свое онлайн-приложение для работы с электронными таблицами, чтобы его пользователи могли автоматически создавать визуализации из любых данных, которые они помещают внутрь.

Следующий шаг? Виртуальная реальность. Альберто Каиро, профессор журналистики Университета Майами, представляет себе, как надевает гарнитуру виртуальной реальности, чтобы прочитать отчет или посмотреть телевизор, и наблюдать, как перед ним проплывают трехмерные визуализации. «Как вы можете наложить изображение данных на реальное изображение?» он задается вопросом. Это будет вопрос к Уильяму Плейферсу этого века.

Картирование нации

Рекомендуемые видео

История инфографики и ее эволюция

Перейти к содержимому

Бизнес | Маркетинг | Некоммерческие организации | Студенты | Учителя

Латаша Дойл —

Инфографика прошла долгий путь.

Но откуда взялась инфографика и как она стала такой популярной?

Инфографика по определению означает изображения, которые визуально обмениваются информацией. Когда вы разбиваете это таким образом, многие части нашей истории на самом деле можно назвать инфографикой. Давайте совершим небольшое путешествие во времени, не так ли?

С чего началась инфографика?

Посмотрите подробную историю инфографики и ее эволюцию в видео ниже.

С ростом использования Интернета в начале 2000-х все больше интернет-компаний начинают предлагать уникальную графику, и все больше маркетологов начинают понимать ценность визуальных элементов на веб-сайтах и в социальных сетях

- 2012: Запущен простой инструмент для создания инфографики Easelly!

- 2012-2013 Инфографика гуглится на 800% чаще, чем в предыдущие годы.

- 2014 г. – настоящее время Инфографика используется в классах и на предприятиях для обучения, развлечения и вовлечения!

- Инфографика повышает эффективность обучения более чем на 400 % благодаря визуальным эффектам. Человек может обработать изображение за 250 мс

- Для онлайн-бизнеса инфографика может увеличить конверсию. Анализ блогов в различных отраслях, проведенный Quicksprout, показал, что статьи с визуальными элементами, основанными на данных, такими как диаграммы и графики, получают больше отзывов — на 258% больше, чем сообщения в блогах с другими типами изображений.

- Изображения обращаются к эмоциональным центрам мозга. Организации и люди могут рассказать свои истории с помощью инфографики

- Наши глаза прыгают прямо на изображения! В мире, перегруженном контентом, люди в первую очередь ищут наиболее релевантное изображение.

Хотите увидеть историю инфографики в формате инфографики?

Если вы хотите использовать приведенную ниже инфографику, мы будем очень признательны за краткое примечание об атрибуции или ссылку на этот пост в блоге.

Тогда инфографику будет удобно и просто изучать.

Тогда инфографику будет удобно и просто изучать. Если образы понятны, то история будет интересной и читатель быстро ее осилит.

Если образы понятны, то история будет интересной и читатель быстро ее осилит.

Leave a Comment