История инфографики: Что такое инфографика и когда она появилась. История инфографики просто, наглядно и с примерами

11.11.1972

Разное

Разное

2010 → 2021 год — Дизайн на vc.ru

Как в России появилась инфографика и что с ней стало за 10 лет. Рассказываем через призму развития нашего агентства.

4550 просмотров

Инфографика — это способ донести информацию так, чтобы читателю не приходилось прилагать усилия для ее понимания. Всё важное считывается сразу, все логические связи понятны, а читать инфографику интересно и легко. Сейчас мы видим инфографику почти каждый день: на баннерах в метро, на слайдах презентаций, на плакатах в магазинах.

Но так было не всегда. Когда инфографика только появилась в России, ее никто не воспринимал всерьез. Это был элемент дизайна: несколько иконок и стрелочек, добавленных к абзацу текста, уже считались инфографикой.

Спустя 10 лет инфографика стала самостоятельным продуктом, который помогает строить коммуникацию: бизнеса с клиентами, государства с гражданами, руководителей с сотрудниками.

Рассказываем, как это произошло и что всё это время делали мы.

Внутренности статьи

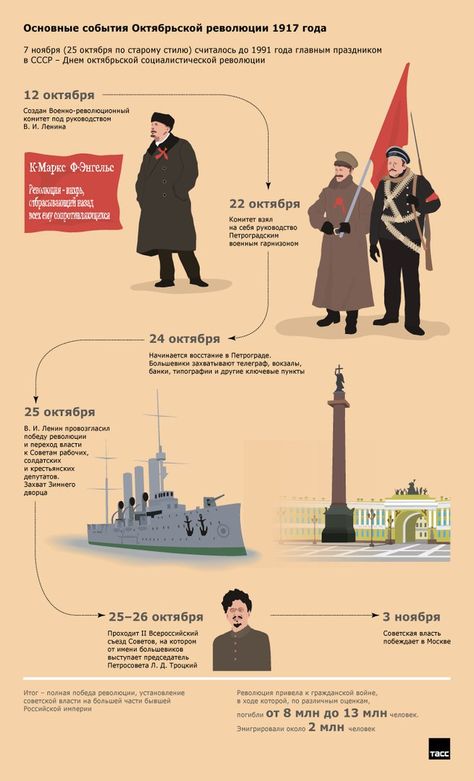

2010–2014. Инфографику используют в журналистских проектах

2014–2018. Инфографика усложняется

2018–2020. Простую инфографику делают все

2021. Инфографика уходит в диджитал

2010–2014. Инфографику используют в журналистских проектах

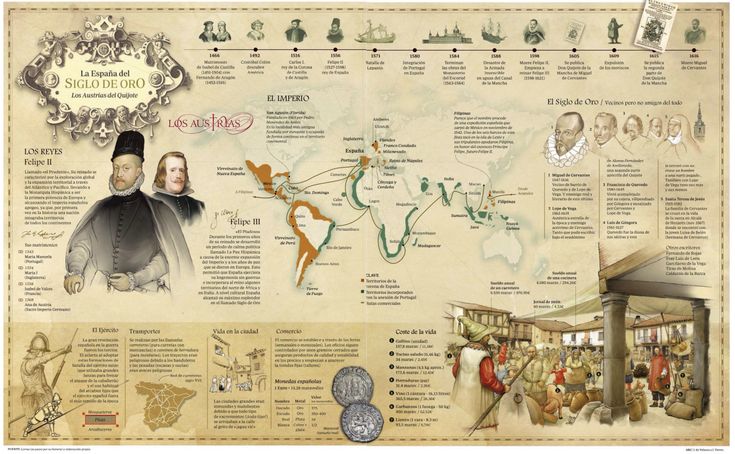

Итак, на дворе 2010 год, в России пока никто особо не знает, что такое инфографика и зачем она нужна. Профессионального сообщества по этой теме еще нет, а почти все, кто пытается делать и использовать инфографику, — это журналисты.

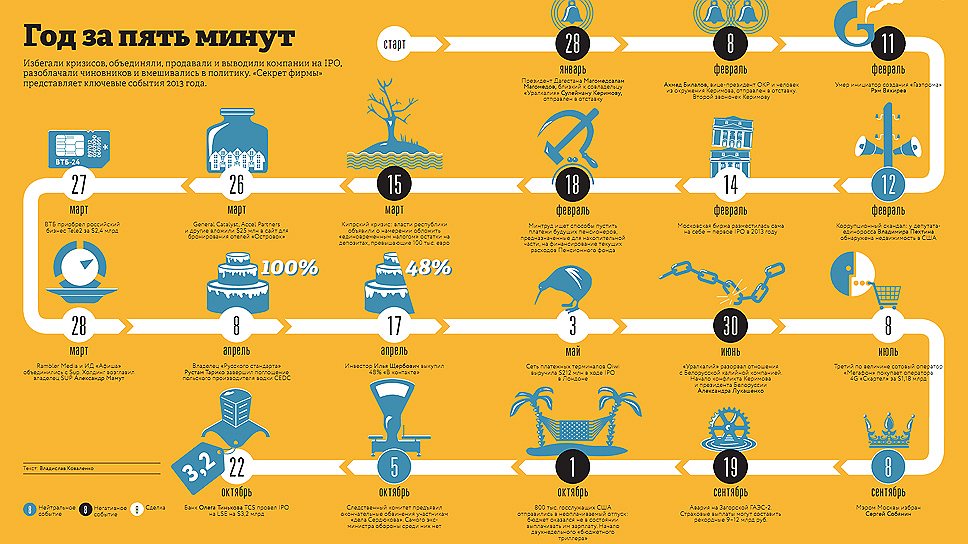

Тогда инфографику делали новостные агентства, например РИА «Новости» и ТАСС, журналы, в частности «Русский репортер», «Секрет фирмы», «Вокруг света», и только одно коммерческое агентство — «Инфографер».

Инфографика про мячи чемпионатов мира по футболу (2014 год) журнал «Вокруг света»

В это время под инфографикой в лучшем случае подразумевали наборы графиков и иконок. Никто тогда не задумывался, что при правильной расстановке акцентов она может решать сложные и важные задачи бизнеса, например обучать сотрудников или привлекать инвесторов.

А у нас в 2010 году было агентство: мы занимались корпоративными СМИ, полиграфией, отчетами, буклетами — в общем, делали всё, за что платили деньги. И чтобы хоть как-то выделиться среди конкурентов, мы решили использовать инфографику — других шансов засветиться не было.

Часто у нас получалась псевдоинфографика — это инфографика, в которой графики, иконки и диаграммы используются в качестве декораций. Выходит красиво и эффектно, но читателю от этой красоты никакой пользы: псевдоинфографика не помогала быстрее погрузиться в материал, акценты в ней не всегда были расставлены верно, а про структуру и говорить нечего.

Сначала мы включали инфографику в отчеты клиентов, а потом решились на авантюру и запустили журнал, полностью состоящий из инфографики. Так его и назвали — «Инфографика».

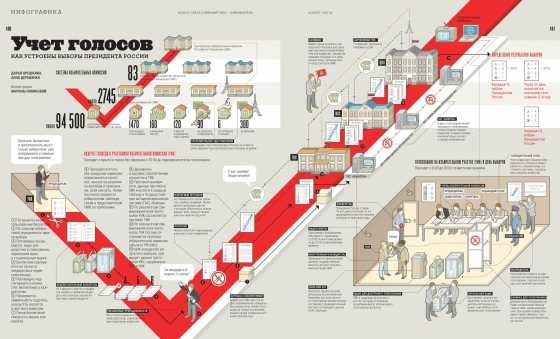

Разворот из пятого выпуска «Инфографики». Чтобы понять, что здесь происходит, читателю нужно вчитываться и внимательно рассматривать каждый кусочек. Инфографика тут выполняет роль декорации, а не упрощает считывание информации

Инфографика тут выполняет роль декорации, а не упрощает считывание информации

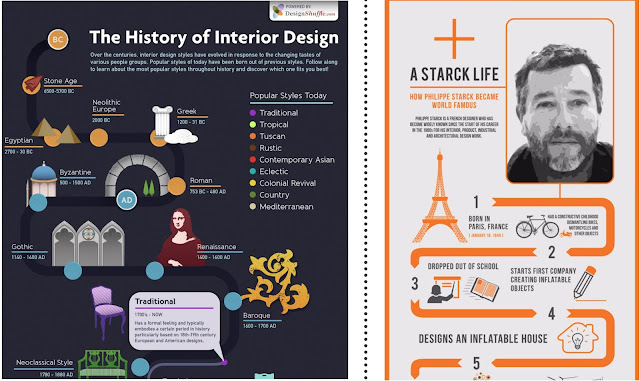

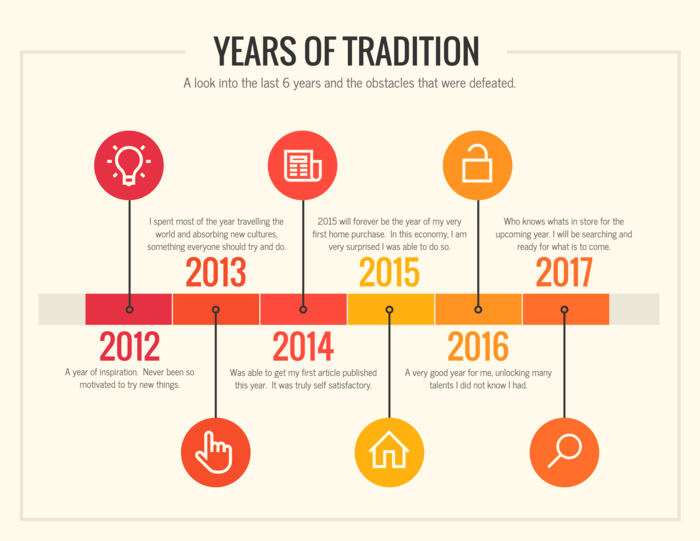

То, что все делали в начале 2010-х, можно назвать простой инфографикой, или визуализацией. Простая инфографика — это несколько фактов и взаимосвязей, которые нужно красиво представить.

Простая инфографика = визуализация

Простая инфографика — базовый уровень в работе с представлением информации. Чтобы делать простую инфографику, не нужно много навыков и знаний — достаточно насмотренности.

Из чего состоит. Несколько фактов и взаимосвязей, которые хорошо проиллюстрированы. Текст + картинки + иконки = простая инфографика.

Как работает. Дизайнер разбивает информацию на блоки и иллюстрирует каждый: добавляет стрелки, картинки, иконки. Такая подача воспринимается лучше, чем полотно текста.

С чем помогает. Передавать односложные идеи, описывать отдельные факты.

Например, РИА «Новости» в то время делало вот такую простую инфографику:

Такая инфографика еще не была самостоятельной историей. Это просто статичный макет с информацией по какой-то теме 🌚

Это просто статичный макет с информацией по какой-то теме 🌚

А вообще в 2010-х все журналистские проекты с инфографикой походили друг на друга. Сравните разворот в «Русском репортере» и нашем журнале:

Лучшие университеты мира на сентябрь 2012 года журнал «Русский репортер»

Разворот нулевого выпуска журнала «Инфографика»

На этом этапе выпуск журнала давал нам преимущество: тогда все смотрели на инфографику как на дополнение к чему-то большому и серьезному, а мы ставили ее в центр. То есть все думали: «Сделаем буклет, а в нем один разворот с инфографикой». А мы смотрели на такой же буклет и понимали, что его можно целиком сделать из инфографики, и это будет понятнее и проще для восприятия.

В итоге мы раньше других компаний начали делать буклеты и отчеты, наполненные инфографикой. Это было верным шагом, потому что разница между журналом и буклетом с инфографикой небольшая: журнал объединяет разные темы в одном проекте, а буклет о компании — разные темы в рамках одного продукта.

Когда в конце 2014 года мы поняли, что у нас получается делать из инфографики не только журнал, но и продукты для корпоративных клиентов, то отказались от выпуска журнала. Всего у нас вышло двадцать номеров:

Посмотреть некоторые развороты можно в архиве

На самом деле тогда мы даже не могли дать инфографике точного определения. Почти все работы до 2014 года мы старались делать красиво и только позже поняли, что смысл инфографики — делать понятно.

Несмотря на это, мы всё равно опережали отрасль, потому что первыми поняли, что инфографика может быть самостоятельным продуктом.

2014–2018. Инфографика усложняется

Постепенно инфографика проникла в пространство дизайна. Теперь ее использовали не только для плакатов, но и для рекламы, буклетов, отчетов.

Для примера можно сравнить бизнес-модель из годового отчета «Газпром нефти» за 2013 и 2018 годы:

Примеры бизнес-моделей Газпром нефти за 2013 и 2018 годы

Если в 2013 году бизнес-модель больше была похожа на блок-схему, то в 2018 году ее уже можно назвать инфографикой: появились акценты в виде крупных цифр, есть наглядные связи между направлениями бизнеса, а более значимые направления и на схеме выглядят крупнее/

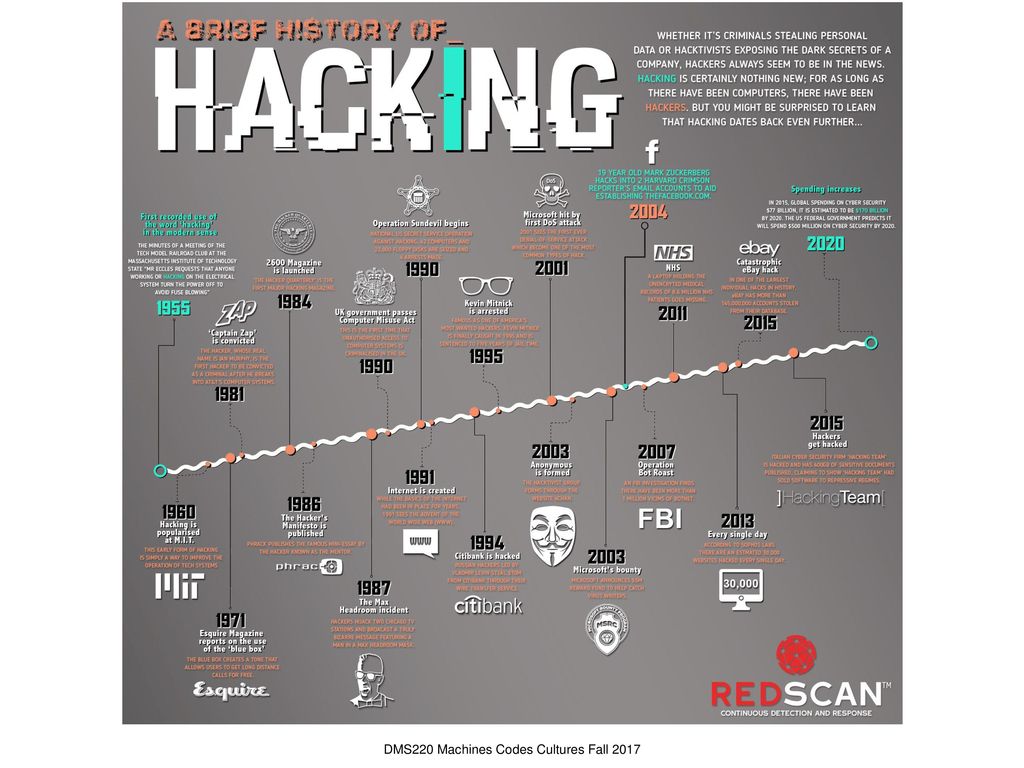

В 2014 году еще не все дизайнеры воспринимали инфографику как самостоятельный продукт, но теперь о ней многие знали и пытались делать. Например, РИА «Новости» перешло от небольших статичных макетов к большим и довольно сложным:

Например, РИА «Новости» перешло от небольших статичных макетов к большим и довольно сложным:

«Как делают деньги» — инфографика РИА «Новости», 2014 год

Мы в 2014 году превратились из редакции журнала в агентство «Инфографика» и начали принимать коммерческие заказы на годовые отчеты, буклеты о компаниях и презентации для корпоративных клиентов.

В это время мы немного опережали отрасль, потому что после четырех лет выпуска журнала поняли, что нужно двигаться дальше. Мы стали предлагать клиентам продукты, полностью состоящие из инфографики:

Буклет о золотодобывающей компании «Полюс»

В это время отделы по связям с инвесторами в топовых компаниях уже начали использовать инфографику в отчетах и презентациях, потому что у них были цифры: прибыль, количество сотрудников, годовая доходность. И показывать это всё в виде инфографики было просто и логично. Мы же в то время создавали новый рынок — инфографику для эйчар-отделов.

У эйчаров цифр не было, зато были огромные инструкции: по 30 страниц текста, набранного 12 кеглем. Всё без иллюстраций, в лучшем случае со стоковыми пластмассовыми фотографиями. И мы начали превращать эти полотна текста в наглядную и понятную инфографику, например в такую:

Всё без иллюстраций, в лучшем случае со стоковыми пластмассовыми фотографиями. И мы начали превращать эти полотна текста в наглядную и понятную инфографику, например в такую:

Стратегия «Альфа-банка» простыми словами — книга для сотрудников, 2015 год. Чтобы сделать инфографику, мы переработали огромные скучные вордовские документы, а потом пересобрали информацию

Мы не только делали инфографику для эйчар-отделов, но и рассказывали о своих работах на конференциях, показывали, что получается. Другие компании видели наши работы и хотели так же.

До 2018 года понятие инфографики было размытым

В какой-то момент на рынке появилась студия с таким же как у нас названием — «Инфографика», которая сначала пыталась делать простую статичную инфографику и ролики, а потом — только анимационные ролики.

И вот понятие инфографики тогда было настолько размытым, что никого не смущало, что студия, которая делает только анимационные ролики, называется «Инфографика». Кстати, сейчас, эта студия делает реально хорошие ролики.

Кстати, сейчас, эта студия делает реально хорошие ролики.

Постепенно инфографика стала инструментом общения с людьми и поэтому усложнилась, перестала ассоциироваться с иконками и стрелочками. Теперь она уже была не простой, а средней по сложности.

Средняя по сложности инфографика

Средняя инфографика — это инфографика, которая создается из двух-трех уровней информации. Чтобы читатель легко считывал все эти уровни, нужно переработать исходный материал: разобраться в информации, структурировать ее, расставить смысловые и графические акценты. Тогда инфографику будет удобно и просто изучать.

Из чего состоит. Два тезиса: основной и дополнительный. Основной раскрывает главную тему, сообщает читателю то, что ему необходимо узнать в первую очередь. Дополнительный тезис поясняет детали и нюансы.

Как работает. Задача инфографики в случае с двумя тезисами — верно расставить акценты. Основной тезис должен быть прочитан раньше дополнительного, а не наоборот.

А еще он должен привлекать больше внимания.

С чем помогает. Такая инфографика экономит время читателя: он быстрее находит главную мысль.

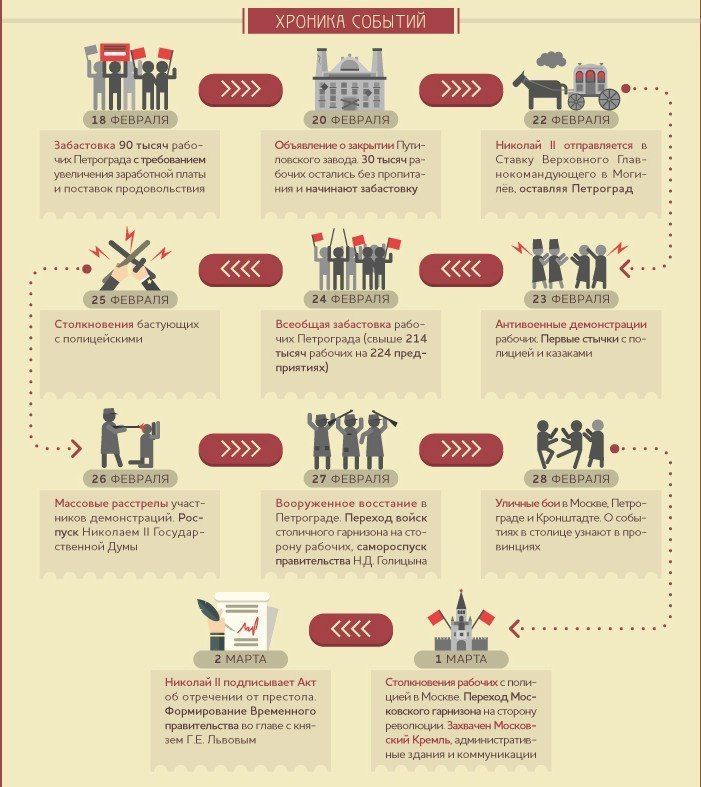

Следующие два года инфографика прочно занимала свои позиции среди инструментов дизайнеров. А в 2016 году некоторые уже использовали инфографику в диджитал-проектах:

«Как стать депутатом» — проект РИА «Новости», 2016 год. Сама инфографика пока статична, но страницу нужно скроллить и информация подается частями

В то же время некоторые дизайн-агентства начали делать инфографику, только не настоящую, а псевдо. Ненастоящую, потому что они сфокусировались на картинке и форме, а не на смысле: стрелки, иконки, цифры — вот это всё. Плюс появилось много агентств, которые добавляли элементы инфографики в презентации. Но настоящую, полноценную инфографику тогда делали только мы, Бюро Горбунова и фрилансеры-одиночки, бросившие работу в РИА «Новости».

2018–2020. Простую инфографику делают все

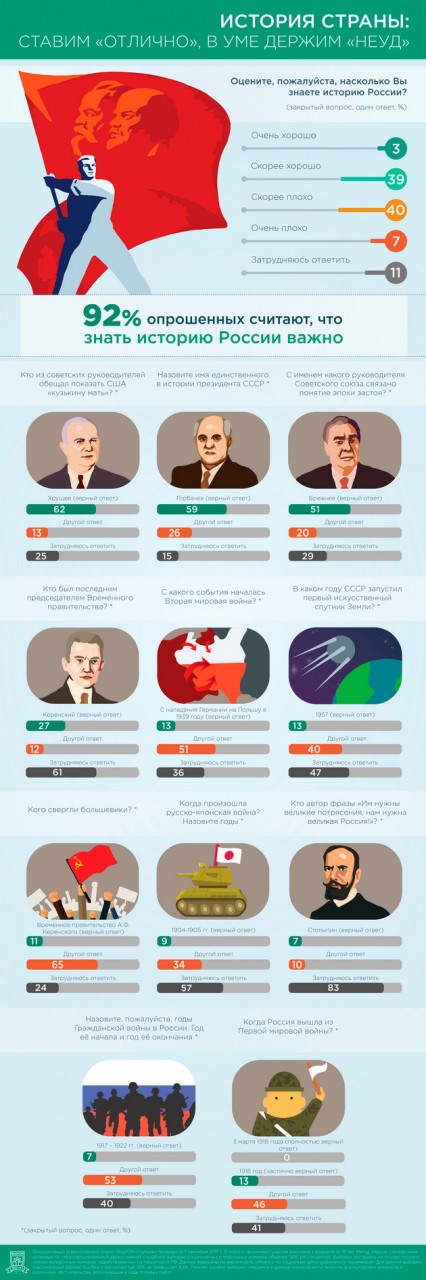

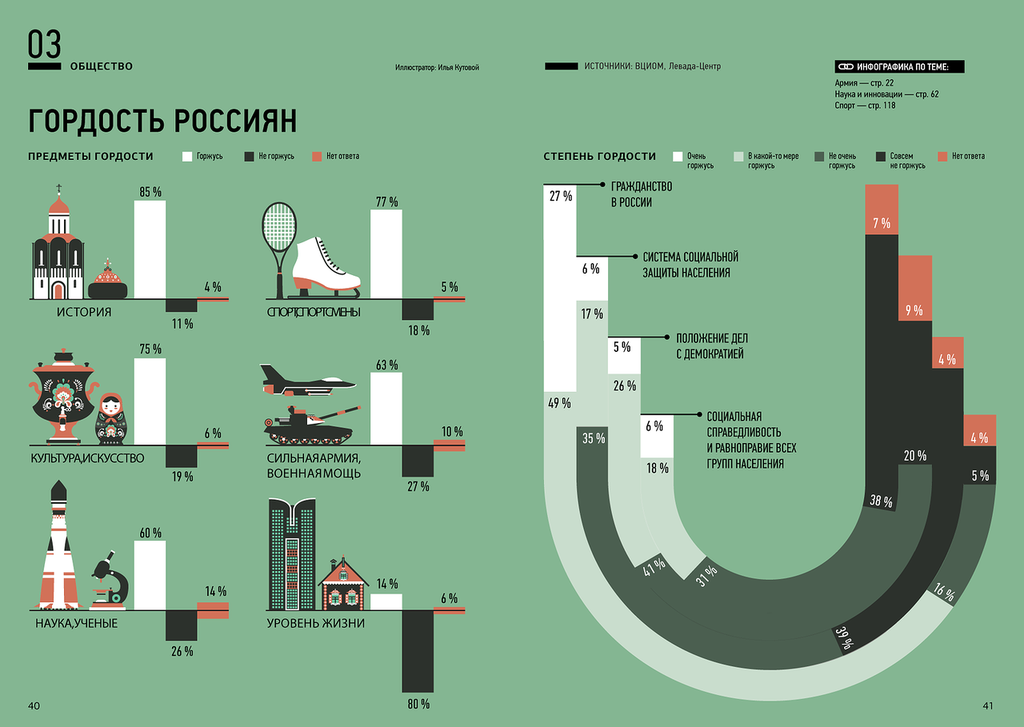

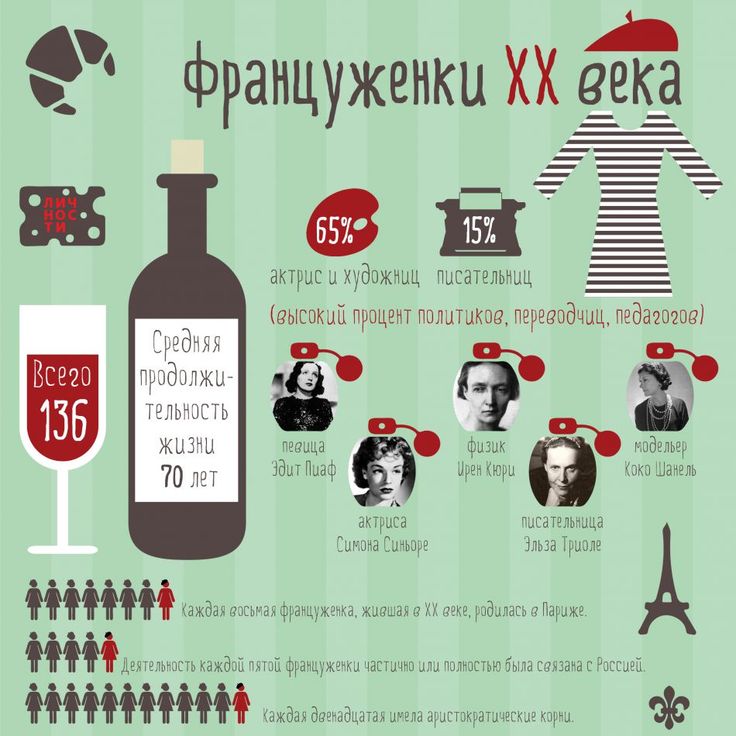

Мы уже писали, что для создания простой инфографики достаточно насмотренности. Возможно, именно поэтому к 2018–2020 годам простую инфографику научились делать все. Даже государство:

Возможно, именно поэтому к 2018–2020 годам простую инфографику научились делать все. Даже государство:

Плакаты о профилактике коронавируса в Петербургском метрополитене

К 2020 году все, кто занимался дизайном в сфере инфографики, научились уместно использовать иконки, красиво рисовать стрелки, расставлять акценты и создавать крепкую структуру.

Следующим шагом стала забота об аудитории. Создатели инфографики начали задумываться, какие знания у читателя уже есть, какие у него ограничения и потребности. Так постепенно инфографика в России доросла до сложной, вот только делать ее, по нашему мнению, научились единицы, например агентство «Презиум».

Сложная инфографика

Сложная инфографика — это множество фактов и взаимосвязей, которые инфографер уже осмыслил за читателя, разложил по полочкам и объединил в историю. История нужна, чтобы информацию было проще воспринимать, ведь если деталей много, считывать каждую по отдельности тяжело.

Из чего состоит. Сложная инфографика состоит из переработанной инфографером информации.

Представьте, что вы пытаетесь разобраться, как работает адронный коллайдер. В учебнике перед вами 100 страниц текста — кажется, будет сложно! Инфографер же всё прочитает за вас, вникнет и пообщается с физиками-ядерщиками, чтобы точно не ошибиться, а вам в итоге отдаст брошюру с картинками и схемами. Это и будет сложная инфографика.

Как работает. Сложная инфографика не просто рассказывает историю. Она использует образы и смыслы, близкие аудитории. Если образы понятны, то история будет интересной и читатель быстро ее осилит.

С чем помогает. Сложная инфографика экономит не только время, но и силы. Повествование построено так, чтобы читателю не приходилось переключаться с темы на тему, и он мог глубоко и с интересом погрузиться в любую историю.

Мы еще в 2020 году поняли, что инфографика лучше доносит смысл, если ее правильно подать. В это время мы уже знали, что она не «помощница», не «дополнение» и не «красивая схемка», а отдельный продукт:

В это время мы уже знали, что она не «помощница», не «дополнение» и не «красивая схемка», а отдельный продукт:

Презентация для «Полюса» полностью состоит из инфографики, она и есть инфографика. Чтобы ее сделать, мы переработали большой стостраничный буклет и разложили сложную объемную информацию в простую и понятную историю

2021. Инфографика уходит в диджитал

К 2021 году мы четко поняли, что для каждого направления — HR, IR и маркетинга — нужна своя инфографика под конкретные задачи компании. Например:

- HR — материалы для найма и адаптации сотрудников, которые позволят снизить стоимость привлечения специалистов, удерживать сотрудников в компании и развивать их таланты;

- IR — материалы для формирования привлекательного имиджа компании среди инвесторов и представления финансовых показателей;

- маркетинг — материалы о компании и ее продуктах.

Мы уже хорошо прокачались в сложной инфографике и умеем круто делать такие материалы. Для этого мы выработали свою схему работы, дорастили сотрудников — аккаунт-менеджеров, аналитиков, руководителей, инфограферов и иллюстраторов — до профи. Все они понимают, какой должна быть инфографика, чтобы решить задачу клиента, и умеют мастерски перерабатывать информацию.

Для этого мы выработали свою схему работы, дорастили сотрудников — аккаунт-менеджеров, аналитиков, руководителей, инфограферов и иллюстраторов — до профи. Все они понимают, какой должна быть инфографика, чтобы решить задачу клиента, и умеют мастерски перерабатывать информацию.

В какой-то момент мы так сосредоточились на статике и внутренних процессах, что чуть не пропустили переход инфографики в диджитал. Эпидемия коронавируса и удаленка ускорили «переезд» всех проблем и задач в интернет, и некоторые агентства начали делать диджитал-проекты раньше нас.

Но мы вовремя одумались и сейчас считаем, что единственный эффективный канал для распространения информации — это интернет.

Для интернета мы создали специальный формат — сторилендинг. Объединили в нем наши знания о статичной инфографике, предназначенной для печати, и перенесли их в интернет. Сторилендинг устроен так, что постоянно подталкивает пользователя к взаимодействию и поэтому удерживает внимание и интерес.

Сторилендинг о риск-управлении для «Евраза»

Прозвучит странно, но к сторилендингам мы пришли благодаря особенностям человеческого мозга.

Мозг быстро теряет интерес к чему-либо, что не связано напрямую с его жизненными потребностями. Ситуация как на скучной лекции: первые пять минут слушаешь преподавателя, но потом внимание рассеивается, и мозг переходит в «спящий режим».

Есть два способа этого избежать:

- Использовать кликбейт, яркие картинки, кричащие заголовки. Такой подход «встряхивает» мозг, заставляя сконцентрироваться на броском и выделяющемся.

- Перейти на умное взаимодействие с мозгом, то есть постоянно чем-то его завлекать. Например, скроллить или щелкать, проходить проверочные задания, активировать интерактивные элементы. Так мозг постоянно чем-то занят и не может перейти в «спящий режим». Этот принцип умного взаимодействия лежит в основе наших сторилендингов.

Выглядят наши сторилендинги так:

Сторилендинг «Почему утонул „Курск“» рассказывает об одной из альтернативных версий катастрофы. Чтобы увидеть историю целиком, читателю нужно взаимодействовать со страницей: листать, нажимать, крутить

Сторилендинг для Гедеон Рихтер, объединяющий искусство и женское здоровье. Чтобы прочитать историю целиком, нужно щелкать, скроллить и тянуть бегунок. На каждом экране есть динамичный элемент, и мозгу интересно за ним наблюдать

Чтобы прочитать историю целиком, нужно щелкать, скроллить и тянуть бегунок. На каждом экране есть динамичный элемент, и мозгу интересно за ним наблюдать

Сфера развивается так быстро, что нельзя предсказать, что будет через пять лет с форматами и инструментами представления информации. Но мы думаем, что бумажным форматам скоро придет конец, а вот за сторилендингами — будущее. По крайней мере, ближайшее.

Инфографика продолжает развиваться. Чтобы быть в курсе изменений, подписывайтесь и читайте другие наши статьи:

10 простых сервисов визуализации данных

6 главных ошибок в презентациях

история инфографики — Infographer

О жизни динозавров инфографики

6 г. назад Примеры визуализацииДжон Гримвейд, история инфографики

В августе этого года Джон Гримвейд запустил блог, в котором он делится инфографикой и историями о ней. Джон заметил, что профессиональные инфограферы стали закапываться в своем узкопрофильном мире, и решил это исправить. О Джоне читайте в конце поста, а сейчас — история о жизни Джона и инфографики до появления компьютеров.

О Джоне читайте в конце поста, а сейчас — история о жизни Джона и инфографики до появления компьютеров.

Давным давно, когда все только начиналось, Джон всегда носил с собой большой пенал с рапидографами (капиллярными ручками), французскими кривыми, трафаретами для элипсов и другими инструментами для рисования. Рисунки получались, как на картинках выше. Они были черно-белыми, и Джону иногда казалось, что мир и впринципе монохромный.

Потом появился цвет — гуашь и разные способы ее нанесения. Картинка сверху нарисована аэрографом. Результат вызывал либо эйфорию, либо фрустрациию, если инструмент вдруг сбоил. Контур этого лучника нарисован сверху на пленке рапидографом.

Позже появилась механика. На основной рисунок слой за слоем накладывались листы пленки. На то, чтобы прорезать одни зоны острым ножом, а другие закрасить, уходило бесконечное количество часов. Слои скреплялись клейкими маркерами. И их было немало. Завершающий шаг такой работы — взрывающее мозг руководство для печатников. Сами дизайнеры любили бросить друг другу пыль в глаза фразой из серии: «Это еще ничего, я вот вчера сделал карту в двадцать два слоя».

Сами дизайнеры любили бросить друг другу пыль в глаза фразой из серии: «Это еще ничего, я вот вчера сделал карту в двадцать два слоя».

Выше — пример разметки по цветам для печатников. Джон до сих пор удивляется, как им удавалось правильно все реализовать. Уже позже, но еще до появления своего компьютера, Джон сам сидел с вместе с печатниками, когда они раскладывали картинку по цветам на экране монитора.

Разворот из журнала Condé Nast Traveler 1988 года произведен вот таким вот механическим путем. А под ним — цветовое руководство для проверки изображения после первых прогонов. Оно сопровождало цветопробу.

В докомпьютерную эру вносить изменения было непросто. К моменту прорисовки все решения должны быть приняты. Иначе нервный срыв обеспечен. Работа начиналась с наброска. Джон считает, что этот принцип актуален и сейчас. Набросок — способ проработать идею и вовремя получить обратную связь, это язык идеи в процессе ее формирования. Черновая сборка в InDesign или Photoshop с проработанными элементами воспринимается клиентами как нечто законченное. Есть вероятность, что они побоятся выразить пожелания.

Есть вероятность, что они побоятся выразить пожелания.

Заинтересовавшимся Джон рекомендует посмотреть вот эту книгу.

Автор: John Grimwade

Джон Гримвейд работал с инфографикой для газет, журналов, бизнес-проектов. Семь лет преподавал в SVA NYC, а сейчас — в университете Огайо в Школе визуальной коммуникации. Параллельно он участвует и в других проектах. Например, он графический директор журнала о футболе ‘Eight by Eight’, который в 2015 году Сообщество ‘Publication Design’ признало журналом года.

Динамика развития инфографики в мире

Статья9 г. назад Теорияистория инфографики

Продолжаем пост про Историю инфографики. От изначальной статьи, которую мы переводили осталась вишенка на торте — анализ развития инфографики по континентам.

Надо сказать что развивалась она неравномерно. Например, самый пик развития в Европе совпал с небольшим всплеском в Америке. Но после, когда на первый план вышла техника, США догнали и перегнали Европу.

Я думаю, каждый из нас примерно представляет линию развития визуализации в России, но рисовать ее я не рискну за бедностью моего исторического образования.

Что хотелось бы напомнить как заключение из исторического экскурса:

- История инфографики насчитывает сотни лет;

- При этом инфографика очень зависит от развития статистики и технологий; она второстепенна;

- Уходящий навык рисунка и набросков очень сильно подкосил индустрию, но ситуация была стабилизирована развитием техники, что привело к появлению новых лидеров;

- Интересно наблюдать за последовательным рождением диаграмм и их новых видов, появляющихся по мере совершенствования и возникновения новых задач. Например последним изобретением можно считать Circos, придуманный генетиками и активно применяемый для описания социальных сетей

Краткая история визуализации информации

Статья9 г. назад 9 Книги, Теорияистория инфографики, карты, типы диаграмм

В книге Handbook of Data Visualization, пока не переведенной на русский язык (автор Michael Friendly), представлена хорошая аналитическая работа об истории инфографики. Представляю свой вольный перевод этого материала, структурирующего разные события в истории интересного нам предмета.

Представляю свой вольный перевод этого материала, структурирующего разные события в истории интересного нам предмета.

Основные опорные точки по мнению автора:

- До 17 века – Ранние карты и диаграммы

- 1600-1699 – Измерения и теории

- 1700-1799 – Новые графические формы

- 1850 – Начало современной графики

- 1850-1900 – Золотой век статистической графики

- 1900-1950 – Смутные года

- 1950 – 1975 – Возрождение визуализации информации

- 1975 – н.в. – Интерактивная и динамическая визуализация

Принято думать, что информационный дизайн имеет сравнительно короткую историю. По факту же визуализация имеет очень развитые корни. История начинается с ранних карт и медицинских теорий. В дальнейшем прогресс в математике, торговле, сборе статистических данных и в науке в целом сильно ускорил развитие визуального мышления. Этот процесс проходил наравне с изменением технологий и методов по сбору данных, их хранению и передаче.

Все это дало очень благодатную и разнообразную почву для развития информационного дизайна, которую современные авторы часто игнорируют и начинают летоисчисление инфографики намного позже.

Пройдем по основным периодам: шкала времени показывает деление на «визуализационные периоды». Это деление условно, но каждый период характеризуется определенными особенностями и имеет свои причины возникновения и свои условия развития. К сожалению, в книге была возможность отобразить только простейшие ч.б изображения.

До 17 века – Ранние карты и диаграммы

Первое зерно визуализации зародилось в геометрических диаграммах, в таблицах положений звезд, иллюстрациях частей тела и в навигационных картах.

Среди ранних отображений количественной информации есть график перемещения звездных тел (найденный Funkhouser, повторенный Tufte), где в двумерной системе координат показано движение планет. Этот график служит хорошей иллюстрацией данного периода.

Продолжить чтение →

Инфограферу 4 года!

Событие9 г. назад Событияинфографика, история инфографики

назад Событияинфографика, история инфографики

Первое апреля — замечательный день! В этот день мы обычно занимаемся очищением кармы и планируем новые достижения.

Поздравляйте нас! Остался всего один год до полу-юбилея:) Как обычно, мы на страже инфографики и вот этой прямой линии:

PS

nice to know: Apple was established on April 1, 1976, by Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne to sell the Apple I personal computer kit

Какие задачи решает инфографика?

Новость9 г. назад 1 Теорияинфографика, история инфографики

В прошлой статье мы поделились нашими мыслями на тему того, что мы считаем инфографикой.

Инфографика нынче в моде, поэтому спрос на создание «инфографик» очень высок. Мы получаем огромное количество запросов от совершенно разных компаний, всем им нужна инфографика…

Сегодня мы хотим поразмышлять на тему, когда инфографика действительно применима.

Первый и самый важный тезисследует из самого названия: инфографику можно делать в том случае, если у вас информация, которой вы готовы поделиться. Конструкции типа «Покупайте наш товар — он лучший!» не могут быть реализованы инфографикой, так как не содержат никакой информации, там нет фактов, данных, взаимосвязей и тп. Второй тезис заключается в том, что инфографика является инструментом коммуникаций и поэтому ее использование должно подчиняться целям коммуникации: ясность, понятность и скорость восприятия. Например, вы хотите рассказать о зависимости продаж и площади магазина. Можно показать данные в виде таблицы, но в графическом виде эти же данные будут восприниматься намного быстрее и однозначнее.

С другой стороны, если вы хотите сказать, что ваш штат составляет шестнадцать человек, намного эффективнее будет написать «У нас работает 16 человек» (выделив 16 человек), чем рисовать шестнадцать фигурок, заставляя зрителя тратить время на то, чтобы их сосчитать.

Даже если вы хотите сравнить ваш штат и штат вашего конкурента, то более эффективно будет использовать цифры, например «16 у нас vs. 7 у конкурента». Мы каждый день сталкиваемся с цифрами в нашей жизни, так что нам не составляет никакого труда сравнить два числа. А вот если значений у вас больше двух, Продолжить чтение →

Дизайн в инфографике или как не убояться абсолюта

Статья10 г. назад 9 Теориявизуальное мышление, история инфографики

Очень рада опубликовать первую заметку от Лидии Веллес, нашего арт-директора. Она наконец-то разгребла все наши завалы и смогла выдать миру свое видение и понимание инфографики. Встречайте первый сюжет и ждите продолжения.

Для начала разберемся с понятием, уж очень неприступным оно представляется неподготовленному сознанию.

Недоуменное пожимание плечами, задумчивое «Ну… » — стандартные ответы на вопрос «Что такое инфографика?». Не мудрено. Если попробовать с ходу разобраться в смысле любого составного слова, обнаружится неожиданный тупик. Например «самоходка». Вроде ничего сложного – само движется. Движется или ходит? Почему ходит? И при чем тут вообще самоходка, если мы говорим о инфографике?:)

Например «самоходка». Вроде ничего сложного – само движется. Движется или ходит? Почему ходит? И при чем тут вообще самоходка, если мы говорим о инфографике?:)

Самоходка сюда въехала случайно, но у обоих понятий схожий алгоритм словообразования. Само ходит – движется без помощи лошадиной силы (история без коней передвижение не мыслила). Инфографика – информация в картинках. Informacio (лат.) – представление, Grapho (лат.) – рисование, чертеж, письмо (замететьте, все разом:).

Выходит, слово «инфографика», сложилось исторически и понимать его следует буквально. Но именно простота и заводит в тупик. Объяснить то хочется посовременнее и поадекватнее!

Но, минуточку, скажете вы, о какой истории речь? Инфографика — свежайший бизнес инструмент!

Ничего подобного. Обратимся к наскальной живописи. Понятно ли что здесь происходит? Более чем. Происходит охота на потенциальное пропитание. «Описание», которое мы видим, достаточно развернутое. В главных ролях племя древних людей, один из них, судя по размеру, вождь. Проиллюстрированы средства охоты, отчаянная самоотверженность обеих сторон, и главный факт — обед все таки состоится. Тема раскрыта. А связь времен свершилась благодаря … инфографике! Истории в картинках:)

Проиллюстрированы средства охоты, отчаянная самоотверженность обеих сторон, и главный факт — обед все таки состоится. Тема раскрыта. А связь времен свершилась благодаря … инфографике! Истории в картинках:)

Подумаешь, хмыкните вы. У древних людей не было выбора, письмо к тому моменту еще не изобрели.

Другой пример — карта 1539 года рождения. Восхитительно, не правда ли? Тем не менее, это кладезь информации. На тот момент весьма актуальной (русалки еще плавают :).

1854 год. Мимо такой карты пройти невозможно. Да и не карта это кажется, энциклопедия! Визуально законспектирована даже разница во времени. Продолжить чтение →

Диафильмы. Или с чего начинались презентации

Изображение10 г. назад 2 Примеры визуализацииистория инфографики, презентации и слайды

С большим удивлением открыли заново для себя Диафильмы. По-моему это прямой родоначальник послайдовой презентации. И ведь диафильмов было очень много и не только со сказками, не только Карлсон и Винни Пух, но и много познавательных сюжетов. Может быть поэтому Power Point так горячо любим?

Может быть поэтому Power Point так горячо любим?

Мы найдем очень много аналогий с современным Power Point — структура слайда, пропорции изображений, логика повествования.

Исчерпывающая коллекция собрана на Diafilmy.su и даже есть приложение для Android. Наслаждайтесь ретро-материалами: вам тут и графики и чертежи. Вверху как положено основной вывод, посередине диаграмма, внизу поясняющий текст. Только вот черный фон встречается чаще, чем белый.

И несравнимо выше художественное оформление:

И Диафильм о катализаторах для учеников 7-10 классов полностью:

Инфографика — это тренд

Событие11 г. назад Событияинфографика, информационный дизайн, история инфографики

Мы периодически встречаем высказывания, что инфографика — это один из трендов современности, возникший на информационном перегрузе. Хотим поддержать это высказываение статистикой поисковиков и сказать что явление набирает силу. Когда мы открыли блог в 2009 году, слово инфографика искало 40 человек, знаете как цифры изменились?

Google — международная статистика, использует систему относительных показателей популярности по слову Infographics:

Не верите — заходите на www. google.com/trends и убедитесь, что еще в 2008 ничего не было. Там же есть основные вехи, повлиявшие на популярность запроса.

google.com/trends и убедитесь, что еще в 2008 ничего не было. Там же есть основные вехи, повлиявшие на популярность запроса.

Продолжить чтение →

Willard Brinton. Graphic Presentation. 1939

Статья11 г. назад 2 Книгидиаграмма санкей, история инфографики

Уже несколько раз подступаюсь к публикации об этой книге и каждый раз мне кажется, что я скажу о ней недостаточно, смогу оценить только часть.

Это масштабный труд – 512 стр, изданный в 1939 году. Книга печаталась на станках того времени и от этого оставляет еще более завораживающее впечатление. Создатели используют только 5 цветов, но показывают насколько удачно ими можно пользоваться для маркировки важных мест.

О содержании: если бы я писала книгу об инфографике, она была бы именно такой. От исторических предпосылок и наскальных рисунков, сквозь различные типы графиков и диаграмм (причем есть даже организационные диаграммы), через использование цвета к практическому применению. Последнии главы так и называется – графические диаграммы в рекламе, плакатах, на выставках и в конференц-залах.

Последнии главы так и называется – графические диаграммы в рекламе, плакатах, на выставках и в конференц-залах.

2 небольшие находки: Знаменитая карта нашествия Наполеона на Россию была впервые напечатана именно в этой книге и только потом ее нашел Тафти. Примеры «пририсованных» к графикам человечков были так же из этой книги (в последних главах вы найдете их и еще 20 других примеров) Продолжить чтение →

Знакомьтесь: диаграммы Сэнкей / Sankey

Статья12 г. назад 6 Теориядиаграмма Sankey, история инфографики, типы диаграмм

Периодически в руки попадают инфографические работы, на которых изоражены линии, объединяющие в себе две характерные черты: линиями показаны взаимосвязи объектов, а ширина линии — сила этой связи. Примеры таких работ уже публиковались уже публиковались раньше у нас на сайте:

Инфографика — sankey санкей сэнкей диаграммы

Решили покопаться в истории вопроса, и вот что нашли. Как оказалось, подобный тип диаграмм, как оказалось, имеют свое специфическое название «Санкей / Sankey», и имеет занимательную историю. Оно происходит от имени Мэтью Сэнкея, ирландского инженера 19 века. Некоторые источники считают его первым, кто применил подобный визуализационный метод: в сноске к материалам одной из встреч Института Инженеров Механики Ирландии, он набросал схему сравнения имеющегося в то время парового двигателя с неким идеальным двигателем без энергопотерь, над созданием которого (не очень успешно) трудились в то время.

Как оказалось, подобный тип диаграмм, как оказалось, имеют свое специфическое название «Санкей / Sankey», и имеет занимательную историю. Оно происходит от имени Мэтью Сэнкея, ирландского инженера 19 века. Некоторые источники считают его первым, кто применил подобный визуализационный метод: в сноске к материалам одной из встреч Института Инженеров Механики Ирландии, он набросал схему сравнения имеющегося в то время парового двигателя с неким идеальным двигателем без энергопотерь, над созданием которого (не очень успешно) трудились в то время.

Мне все же кажется, что известного «Наполеона» (см. мой пост «Армия Наполеона в России») тоже можно отнести к сэнкейным диаграммам. Чарльз Джозеф Минард нарисовал её в 1869 году, так что он вполне может спорить с Мэтью за пальму первенства. Впрочем, это не меняет сути.

Наполеон в России 1812-13 гг. Charles Joseph Minard инфографика

На мой взгляд, подобный тип диаграмм далеко не всегда применим, да и не так просто спроектировать — но его визуальная сила стоит сотен пай-чартов. Хотя для «одноразово-данновых» иллюстрационных постеров — вообще находка.

Хотя для «одноразово-данновых» иллюстрационных постеров — вообще находка.

Некий юзер Phineas поддерживает сайт, посвящённый мистеру Сэнкею и диаграммам этого типа, он собирает интересные сэнкей-работы. Кстати, «технарям» будет интересно посмотреть раздел с програмным обеспечением для создания Sankey диаграмм.

Ну и парочка красот в конце поста.

Карта потока интернет-трафика в мире

Статистика продаж Madame Ulani

Последний пример — совершенно чумовая визуализация (кто делал — не знаю) статистики продаж некоего дизайнера Madame Ulani на сайте для дизайнеров-рукоделов etsy.com. У даннной карты — две оси XY, обе расположены в разныз плоскостях, и сливаются вместе в единый список товаров, с отображением мест их доставки. Длина каждого столбца — время, которое потребовалось на то, чтобы сделать украшение, и как долго оно ждало своего покупателя после выставления нового лота на сайт.

Назад

Удивительная история инфографики | История

На карте показано распределение рабского населения в южных штатах США по данным переписи 1860 года. Отдел географии и карт Библиотеки Конгресса

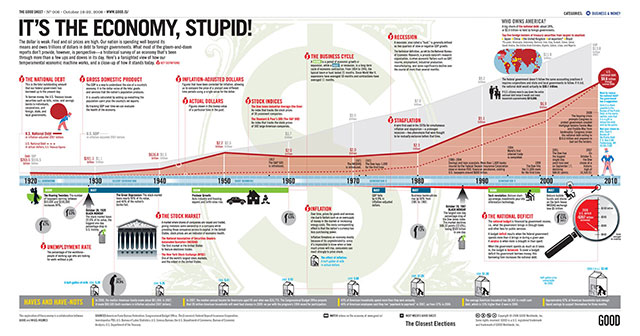

Отдел географии и карт Библиотеки КонгрессаПо мере приближения выборов 2016 года мы много слышим о «красных штатах» и «синих штатах». Эта идиома стала настолько укоренившейся, что мы почти забыли, откуда она взялась: визуализация данных.

На президентских выборах 2000 года гонка между Элом Гором и Джорджем Бушем-младшим была настолько близкой, что вещатели внимательно изучали карты коллегий выборщиков, которые они обычно окрашивали в красный и синий цвета. Более того, они говорили об этих оттенках. Тим Рассерт из NBC вслух задавался вопросом, как Джордж Буш «получит, если хотите, оставшиеся 61 избирательный красный штат», и эта формулировка прочно закрепилась в народном воображении. Америка разделилась на два цвета — данные превратились в чистую метафору. Теперь американцы даже регулярно говорят о «фиолетовых» государствах, мысленной визуализации политической информации.

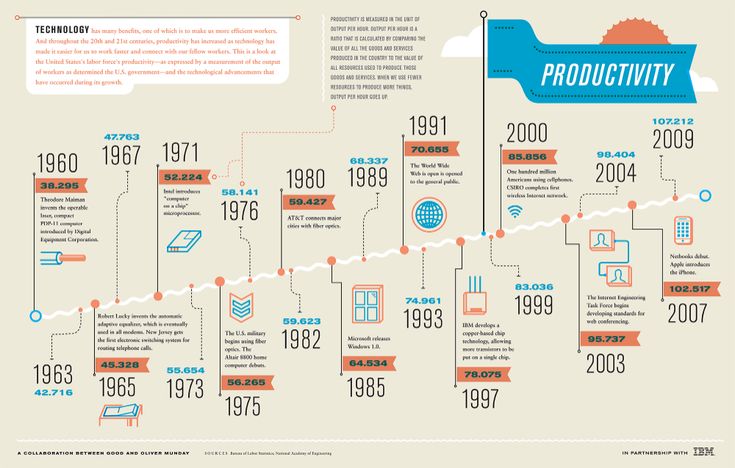

Мы живем в век визуализации данных. Зайдите на любой новостной сайт, и вы увидите график поддержки кандидатов в президенты; откройте свой iPhone, и приложение «Здоровье» создаст персонализированные графики, показывающие, насколько вы были активны на этой неделе, месяце или году. На сайтах публикуются диаграммы, показывающие, как меняется климат, как происходит сегрегация в школах, сколько работы по дому выполняют матери по сравнению с отцами. А газеты все чаще обнаруживают, что читатели любят «датавиз»: в 2013 г. New York Times » самой читаемой историей за весь год была визуализация региональных акцентов в Соединенных Штатах. Это имеет смысл. Мы живем в эпоху больших данных. Если мы собираемся понять наш сложный мир, есть один действенный способ — нарисовать его в виде графика.

На сайтах публикуются диаграммы, показывающие, как меняется климат, как происходит сегрегация в школах, сколько работы по дому выполняют матери по сравнению с отцами. А газеты все чаще обнаруживают, что читатели любят «датавиз»: в 2013 г. New York Times » самой читаемой историей за весь год была визуализация региональных акцентов в Соединенных Штатах. Это имеет смысл. Мы живем в эпоху больших данных. Если мы собираемся понять наш сложный мир, есть один действенный способ — нарисовать его в виде графика.

Но это не первый раз, когда мы открываем для себя удовольствие от преобразования информации в изображения. Более ста лет назад ученые и мыслители утонули в собственном потоке данных — и, чтобы помочь понять это, они изобрели саму идею инфографики.

**********

Идея визуализации данных стара: в конце концов, это и есть карта — представление географической информации, а карты существуют уже около 8000 лет. Но редко можно было начертить что-либо, кроме географии. Существует лишь несколько примеров: примерно в 11 веке ныне анонимный писец создал схему движения планет по небу. К 18 веку ученые прониклись идеей визуального упорядочивания знаний. Британский эрудит Джозеф Пристли составил «Диаграмму биографий», в которой жизни около 2000 исторических личностей представлены на временной шкале. Он утверждал, что изображение передает информацию «с большей точностью и за гораздо меньшее время, чем [потребуется] при чтении».

Существует лишь несколько примеров: примерно в 11 веке ныне анонимный писец создал схему движения планет по небу. К 18 веку ученые прониклись идеей визуального упорядочивания знаний. Британский эрудит Джозеф Пристли составил «Диаграмму биографий», в которой жизни около 2000 исторических личностей представлены на временной шкале. Он утверждал, что изображение передает информацию «с большей точностью и за гораздо меньшее время, чем [потребуется] при чтении».

Тем не менее, визуализация данных была редкостью, потому что данные были редкими. Ситуация начала быстро меняться в начале 19 века, когда страны начали собирать и публиковать огромное количество информации о своей погоде, экономической деятельности и населении. «Впервые вы могли бы решать важные социальные проблемы с помощью неопровержимых фактов, если бы вы могли найти способ их анализа», — говорит Майкл Френдли, профессор психологии Йоркского университета, изучающий историю визуализации данных. «Эпоха данных действительно началась».

Одним из первых новаторов был шотландский изобретатель и экономист Уильям Плейфер. Подростком он поступил в ученики к Джеймсу Уатту, шотландскому изобретателю, который усовершенствовал паровой двигатель. Плейферу было поручено оформить патенты, что потребовало от него отличных навыков черчения и рисования изображений. Покинув лабораторию Уотта, Плейфер заинтересовался экономикой и убедился, что может использовать свои возможности для иллюстраций, чтобы оживить данные.

«Обычный политический экономист наверняка смог бы составить таблицу для публикации, но не обязательно график», — отмечает Ян Спенс, психолог из Университета Торонто, который пишет биографию Playfair. Playfair, который разбирался как в данных, так и в искусстве, имел все возможности для создания этой новой дисциплины.

На одном известном графике он отобразил зависимость цены пшеницы в Соединенном Королевстве от стоимости рабочей силы. Люди часто жаловались на высокую стоимость пшеницы и думали, что заработная плата способствует росту цен. Диаграмма Playfair показала, что это не так: заработная плата росла намного медленнее, чем стоимость продукта.

Диаграмма Playfair показала, что это не так: заработная плата росла намного медленнее, чем стоимость продукта.

«Он хотел открыть, — отмечает Спенс. «Он хотел найти закономерности или точки изменения». Иллюстрации Playfair часто выглядят удивительно современными: в одной из них он нарисовал круговые диаграммы — тоже свое изобретение — и линии, которые сравнивали численность населения различных стран с их налоговыми поступлениями. И снова диаграмма дала новый четкий анализ: британцы платили гораздо более высокие налоги, чем граждане других стран.

Неврология еще не была надежной наукой, но Плейфер, казалось, интуитивно уловил некоторые из ее принципов. Он подозревал, что мозг обрабатывает изображения с большей готовностью, чем слова: картинка действительно стоит тысячи слов. «Он говорил вещи, которые звучат почти как исследователь зрения 20-го века», — добавляет Спенс. Данные, писал Плейфэр, должны «говорить с глазами», потому что они «лучшие судьи пропорций, способные оценивать ее с большей скоростью и точностью, чем любой другой из наших органов». Он утверждал, что действительно хорошая визуализация данных «придает форму ряду отдельных идей, которые в противном случае абстрактны и не связаны между собой».

Данные, писал Плейфэр, должны «говорить с глазами», потому что они «лучшие судьи пропорций, способные оценивать ее с большей скоростью и точностью, чем любой другой из наших органов». Он утверждал, что действительно хорошая визуализация данных «придает форму ряду отдельных идей, которые в противном случае абстрактны и не связаны между собой».

Вскоре интеллектуалы по всей Европе начали использовать визуализацию данных, чтобы бороться с невзгодами урбанизации, такими как преступность и болезни. Во Франции в 1830-х годах юрист по имени Андре-Мишель Герри создал карты, показывающие «моральную статистику». Он был одним из первых, кто использовал штриховку для отображения данных — например, темнее там, где уровень преступности выше или уровень неграмотности выше. Его карты вызывали споры, потому что опровергали общепринятое мнение. Французские социальные критики считали, что низкий уровень образования ведет к преступности, но карты показали, что это не так. «Очевидно, — писал Герри, — что отношений, о которых говорят люди, не существует». Так родилась социальная наука, основанная на данных.

Так родилась социальная наука, основанная на данных.

К середине 19 века «моральная статистика» переживала бум, и ученые использовали визуализацию данных для подавления эпидемий. Когда холера поразила Лондон в 1854 году, врач Джон Сноу составил карту заболеваемости и заметил большое скопление холеры вокруг водяного насоса на Брод-стрит. Скептически настроенный городской совет закрыл заправку, эпидемия пошла на убыль, а карта Сноу помогла продвинуть важную идею: болезни могут быть вызваны контактом с пока еще неизвестной инфекцией — бактериями.

На «диаграммах-розах» Флоренс Найтингейл показаны смерти от болезней (синие), раны на войне (красные) и другие причины (черные). Библиотека Wellcome, Лондон**********

В середине 19-го века в Америке одной из самых больших социальных проблем было рабство. И именно рабство привело к появлению некоторых из самых замечательных визуализаций данных в стране: «карт рабов».

Когда южные штаты начали отделяться в 1860 и 1861 годах, силы Союза вторглись в Вирджинию, чтобы попытаться дать отпор сепаратистам. Но где им сосредоточить свои силы? В разгар боевых действий в июне 1861 года Департамент береговой службы федерального правительства составил увлекательную карту Вирджинии, на которой была предложена стратегия. Используя данные последней переписи, карта показала концентрацию рабов в каждом графстве Вирджинии: чем темнее графство, тем выше процент порабощенного населения.

Но где им сосредоточить свои силы? В разгар боевых действий в июне 1861 года Департамент береговой службы федерального правительства составил увлекательную карту Вирджинии, на которой была предложена стратегия. Используя данные последней переписи, карта показала концентрацию рабов в каждом графстве Вирджинии: чем темнее графство, тем выше процент порабощенного населения.

Сразу бросается в глаза одна тенденция: восточная Вирджиния была очагом рабства. Западный регион был сравнительно свободен от рабов. Это наводило на мысль, что Запад меньше заботит борьба за сохранение рабства; на самом деле, он может даже перейти на другую сторону и присоединиться к юнионистам. Карта представляла собой глубоко политическую визуализацию данных, отмечает Сьюзан Шультен, историк из Денверского университета и автор книги «Карта нации ». Он пытался показать, что лишь относительное меньшинство жителей Вирджинии поддерживало рабство и извлекало из него выгоду. В нем также предлагалась военная стратегия: попытаться противопоставить запад востоку.

«Это была прорывная карта, — отмечает Шультен. «Это была попытка повлиять на то, как правительство видит нацию и как ее понимают военные. Это привлекло внимание Линкольна к тому, где рабство было самым слабым».

Вскоре после этого Береговая служба США выпустила еще одну карту с указанием плотности рабов, за исключением того, что эта карта охватывала все южные штаты. Президент Линкольн был очарован этой картой и так часто сверялся с ней во время Гражданской войны, что на ней были видны «знаки большого служения», как позже вспоминал официальный портретист Фрэнсис Бикнелл Карпентер. Однажды Карпентер взял карту, чтобы изучить ее, когда в комнату вошел Линкольн.

» Вы присвоили мою карту, не так ли?» — сказал Линкольн. — Я искал его повсюду. Президент надел очки и, «усевшись на сундук, начал очень серьезно его изучать», как позже писал Карпентер. Линкольн указал на позицию, где армейская кавалерийская дивизия Джадсона Килпатрика теперь сражалась с войсками Конфедерации. «Все именно так, как я и думал», — сказал он. «Он недалеко от ___графства, где рабов больше всего. Теперь мы должны получить их «кучу», когда он вернется. Как и в случае с картой Вирджинии, Линкольн использовал карту, чтобы по-новому взглянуть на страну — увидеть, где южане будут больше всего и меньше всего будут стремиться воевать с Севером.

«Все именно так, как я и думал», — сказал он. «Он недалеко от ___графства, где рабов больше всего. Теперь мы должны получить их «кучу», когда он вернется. Как и в случае с картой Вирджинии, Линкольн использовал карту, чтобы по-новому взглянуть на страну — увидеть, где южане будут больше всего и меньше всего будут стремиться воевать с Севером.

**********

К концу 19 века визуализация данных создала новый тип гражданина. Образованные люди в США или Европе все больше привыкли мыслить статистически. «Два доминирующих слова нашего времени, — писал Оливер Уэнделл Холмс в 1860 году, — это закон и среднее».

Одной из истинно верующих была британская медсестра Флоренс Найтингейл. В детстве она была так очарована математикой, что организовала информацию о своем садоводстве в таблицах. Статистика, по ее словам, была инструментом для познания «мысли Бога»; при усталости взгляд на таблицу чисел «совершенно оживлял».

Во время Крымской войны она получила возможность использовать свои навыки работы с данными. Находясь в полевых условиях, Соловей был потрясен ужасным состоянием армейских госпиталей и солдатских казарм, которые были завалены фекалиями и паразитами. Она убедила королеву Викторию позволить ей изучить этот вопрос, и Найтингейл объединилась со своим другом Уильямом Фарром, ведущим статистиком страны, для анализа уровня смертности в армии. Они обнаружили поразительный факт: большинство солдат Крымской войны не погибли в бою. Они умерли от «предотвратимых болезней» — именно тех, что были вызваны ужасной гигиеной. Соблюдайте гигиену, и вы спасете жизни.

Находясь в полевых условиях, Соловей был потрясен ужасным состоянием армейских госпиталей и солдатских казарм, которые были завалены фекалиями и паразитами. Она убедила королеву Викторию позволить ей изучить этот вопрос, и Найтингейл объединилась со своим другом Уильямом Фарром, ведущим статистиком страны, для анализа уровня смертности в армии. Они обнаружили поразительный факт: большинство солдат Крымской войны не погибли в бою. Они умерли от «предотвратимых болезней» — именно тех, что были вызваны ужасной гигиеной. Соблюдайте гигиену, и вы спасете жизни.

Соловей ловко сообразил, что таблицы с числами и текстом будет слишком сложно разобрать. По ее словам, им нужна визуализация данных — «чтобы воздействовать через Глаза на то, что мы не можем донести до публики через их словесные уши». Ее изобретением стала элегантная «диаграмма полярных областей», новый вариант круговой диаграммы: каждый сектор круговой диаграммы показывал количество смертей за один месяц войны, увеличиваясь по мере увеличения числа смертей, и кодировался цветом, чтобы показать причины смерти. . Поклонники назвали его «схемой розы», потому что он был похож на цветок.

. Поклонники назвали его «схемой розы», потому что он был похож на цветок.

Королева и парламент сразу поняли важность гигиены; они быстро создали санитарную комиссию для улучшения условий, и уровень смертности снизился. Найтингейл стал одним из первых, кто успешно использовал визуализацию данных для убеждения — чтобы влиять на государственную политику.

«Она была активисткой и хотела что-то изменить», — говорит Линн Макдональд, почетный профессор Университета Гвельфа в Онтарио и редактор Собрания сочинений Флоренс Найтингейл .

Визуализация даже повлияла на расширение территории США. Многие американцы хотели переехать на запад, но элиты не были уверены, подходят ли внутренние районы для ведения сельского хозяйства. Некоторые считали, что это «Великая американская пустыня»; Джозеф Генри, ученый и секретарь Смитсоновского института, рассматривал Запад как «бесплодную пустыню… непригодную для сельского хозяйства», и он подготовил карты, анализирующие данные об осадках в армии, чтобы подтвердить свое утверждение. Другие ответили своими визуализациями данных, утверждая обратное: они утверждали, что режим выпадения осадков на Западе цикличен, поэтому земля там, безусловно, может поддерживать пастбищных животных. Экспансионисты в конце концов победили. Видение Manifest Destiny было построено не только на речах, но и на инфографике.

Другие ответили своими визуализациями данных, утверждая обратное: они утверждали, что режим выпадения осадков на Западе цикличен, поэтому земля там, безусловно, может поддерживать пастбищных животных. Экспансионисты в конце концов победили. Видение Manifest Destiny было построено не только на речах, но и на инфографике.

**********

Этой весной Wall Street Journal опубликовал увлекательную визуализацию данных под названием «Синяя лента, красная лента». На веб-сайте журнала Journal «визуальный корреспондент» Джон Киган создал интерактивную страницу, которая показывает, как выглядит Facebook для пользователей, которые были «очень либеральными» или «очень консервативными». Поскольку новостная лента Facebook делает упор на истории, которые «нравятся» друзьям, людям, у которых много друзей-либералов, как правило, показывают много левых новостей, и наоборот. Киган хотел помочь читателям увидеть, насколько громко внутри эхо-камеры.

Результаты были ошеломляющими: когда вы смотрели «голубую ленту», вы видели фотографии сильной, решительной Хиллари Клинтон. В «красной ленте» появился пост о «ядовитых планах Хиллари относительно Второй поправки» с подписью «откровенно зло».

В «красной ленте» появился пост о «ядовитых планах Хиллари относительно Второй поправки» с подписью «откровенно зло».

Эпоха данных, кажется, даже создала новую профессию: дата-журналист, которому комфортно не только звонить по телефону и писать истории, но и писать код и обрабатывать данные. Для истории «Синяя лента, красная лента» Киган проанализировал большой набор академических данных о публикациях в Facebook. Благодаря таким языкам программирования, как R или Python, современные журналисты данных могут выполнять визуализацию данных в сжатые сроки.

«Даже десять лет назад мы не могли построить сложный анализ данных с той же скоростью, с которой кто-то может написать историю», — говорит Скотт Кляйн, журналист данных из ProPublica. — А теперь мы можем. Новостные агентства теперь часто публикуют целые базы данных с поисковым интерфейсом, потому что читателям нравится самим копаться в большой реке данных.

«Мы можем положиться на такой уровень грамотности данных, на который мы не могли рассчитывать 100 или даже 40 лет назад», — добавляет Кляйн. У повседневных людей есть инструменты для составления графика информации о своей жизни. Google, например, недавно обновил свое онлайн-приложение для работы с электронными таблицами, чтобы его пользователи могли автоматически создавать визуализации из любых данных, которые они помещают внутрь.

У повседневных людей есть инструменты для составления графика информации о своей жизни. Google, например, недавно обновил свое онлайн-приложение для работы с электронными таблицами, чтобы его пользователи могли автоматически создавать визуализации из любых данных, которые они помещают внутрь.

Следующий шаг? Виртуальная реальность. Альберто Каиро, профессор журналистики Университета Майами, представляет себе, как надевает гарнитуру виртуальной реальности, чтобы прочитать отчет или посмотреть телевизор, и наблюдать, как перед ним проплывают трехмерные визуализации. «Как вы можете наложить изображение данных на реальное изображение?» он задается вопросом. Это будет вопрос к Уильяму Плейферсу этого века.

Картирование нации

Рекомендуемые видео

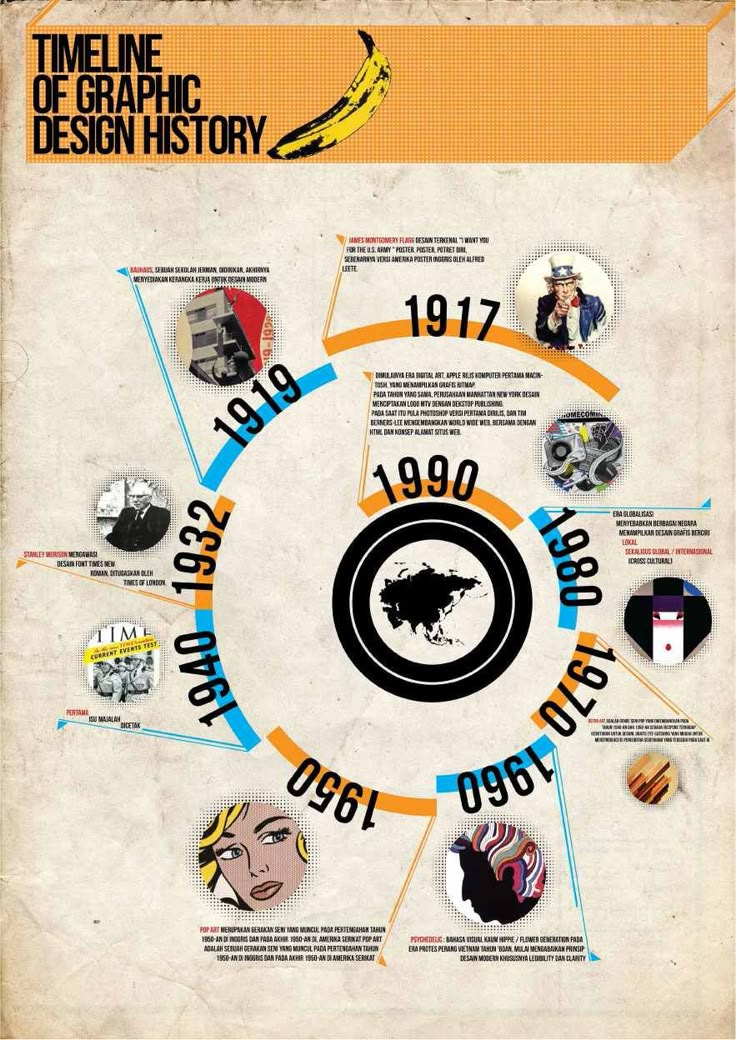

История инфографики [Инфографика]

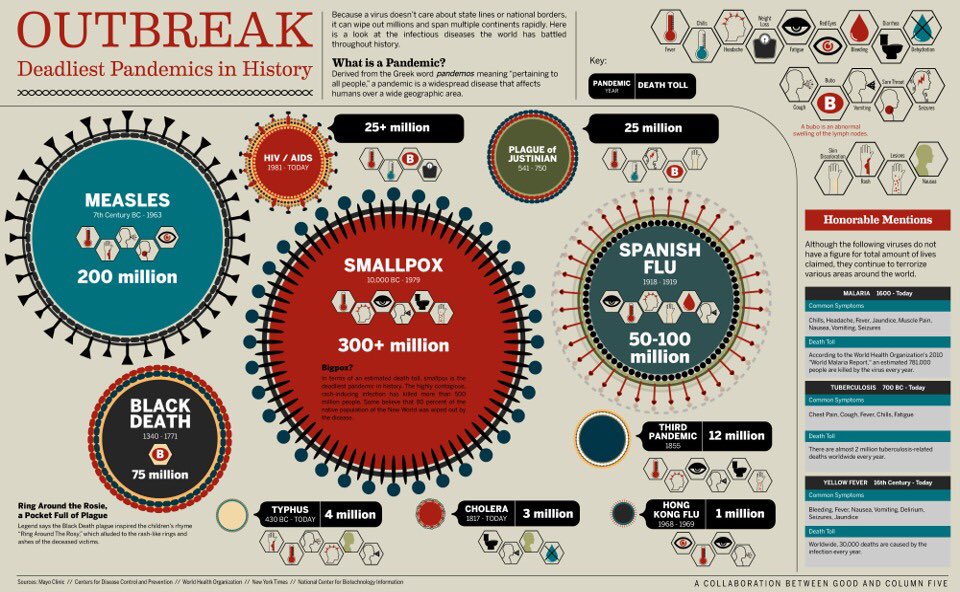

Инфографика — один из самых визуально интересных элементов контента, который вы можете создать. Он представляет собой яркую альтернативу стандартному текстовому контенту. Это также дает вам средство для более эффективной передачи информации. Вы когда-нибудь задумывались об истории инфографики? Это уходит корнями дальше, чем вы думаете! Сегодня мы рассмотрим такие темы, как:

Это также дает вам средство для более эффективной передачи информации. Вы когда-нибудь задумывались об истории инфографики? Это уходит корнями дальше, чем вы думаете! Сегодня мы рассмотрим такие темы, как:

- Что такое инфографика?

- Доисторическая графика

- Ранняя печатная инфографика

- Инфографика ХХ века: 1900S-1970S

- 20-й век Инфографика: 1980-е место по 1990S

- Инфографика онлайн

- Инфографические визуальные сообщения

- Текст против инфографики

- Будущие инфографики

- История инфографики [Визуализация] 9017

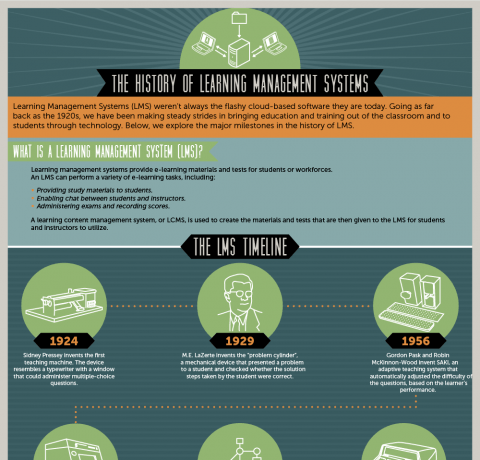

Инфографика — это визуальный элемент контента. Он представляет изображения, факты, статистику и другие медиафайлы в сжатом формате. Инфографика делает большие наборы данных более легко усваиваемыми. Они используют текст, диаграммы и значки для представления информации в интересной форме. Вы можете создать инфографику практически на любую тему при правильном планировании и стратегии.

По теме: Как создать привлекательную инфографику

Доисторическая графика

Мы можем поблагодарить наших очень, очень древних предков за идею обмена информацией через символы и визуальные эффекты. Некоторые из самых ранних графических изображений информации появились на стенах пещеры на территории современного национального парка Серра-да-Капивара в Бразилии. Это наскальное искусство может быть самым ранним произведением подобного рода в Америке. Фонд Брэдшоу, некоммерческая организация, занимающаяся обнаружением, документированием и сохранением древних наскальных рисунков по всему миру, оценивает возраст этих конкретных рисунков более 25 000 лет.

В Средние века диаграммы и графики стали более популярными формами общения, но только для определенных тем. Ученые и картографы были наиболее известны тем, что занимались такого рода общением. В начале 20 века археологи нашли секретную пещеру, известную как «Библиотечная пещера», за пределами Дуньхуана, Китай. Он содержал более 40 000 рукописей, картин и документов. Одной из них была астрономическая карта, датированная периодом между 600 и 700 годами нашей эры. Он показал полное представление китайского неба, задокументировав более 1300 звезд. Эта информация до сих пор помогает современным астрономам.

Он содержал более 40 000 рукописей, картин и документов. Одной из них была астрономическая карта, датированная периодом между 600 и 700 годами нашей эры. Он показал полное представление китайского неба, задокументировав более 1300 звезд. Эта информация до сих пор помогает современным астрономам.

Ранняя печатная инфографика

После изобретения печатного станка в 1400-х годах людям стало легче писать, рисовать и широко обмениваться информацией. Этот инструмент вдохновил некоторых великих умов 17, 18 и 19 веков поделиться своими открытиями, например:

Эдмунд Галлей

Хотя Галлей больше всего известен своей связью с астрономией и кометой, названной в его честь, Галлей также внес свой вклад в такие области, как метеорология. , физика, математика и да, даже маркетинг и создание контента. В 1686 году он создал первый двумерный график (иногда известный как диаграмма рассеяния или xy-график) на основе данных наблюдений за барометрическим давлением и высотой. Мы до сих пор используем эти диаграммы при обмене данными в инфографике.

Мы до сих пор используем эти диаграммы при обмене данными в инфографике.

Всего 15 лет спустя, в 1701 году, Галлей снова начал разрабатывать новые типы диаграмм и графиков, чтобы наглядно объяснить окружающий его мир. Он разработал первую контурную или топографическую карту на основе данных. Он принимал во внимание математическую информацию, такую как высота, при рисовании двух- или трехмерного объекта или места на одномерной плоскости.

William Playfair

Шотландский инженер Playfair получил прозвище «отец современных статистических графиков» из-за его многочисленных вкладов в эту область. Любой линейный график временных рядов, круговая диаграмма или гистограмма, которые вы когда-либо встречали на инфографике, все возвращается к нему. Он создал их в 1700-х и 1800-х годах, чтобы отобразить данные, которые он собрал как политический экономист и секретный агент во время Французской революции.

Флоренс Найтингейл

Флоренс Найтингейл была не только медсестрой, но и статистиком. В 1858 году она изобрела диаграмму кокса, или диаграмму-розу. Помесь круговой диаграммы и гистограммы, первая помогла ей задокументировать количество ненужных смертей во время Крымской войны в результате предотвратимых инфекций. Хотя сегодня она используется реже, чем другие виды диаграмм, ее вклад показывает, как эволюция визуализации данных продвигалась вперед на пути к инфографике, которую мы знаем и любим.

В 1858 году она изобрела диаграмму кокса, или диаграмму-розу. Помесь круговой диаграммы и гистограммы, первая помогла ей задокументировать количество ненужных смертей во время Крымской войны в результате предотвратимых инфекций. Хотя сегодня она используется реже, чем другие виды диаграмм, ее вклад показывает, как эволюция визуализации данных продвигалась вперед на пути к инфографике, которую мы знаем и любим.

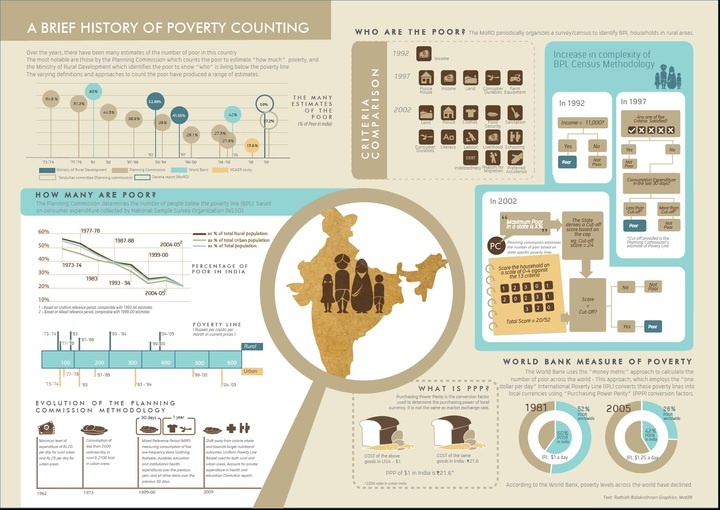

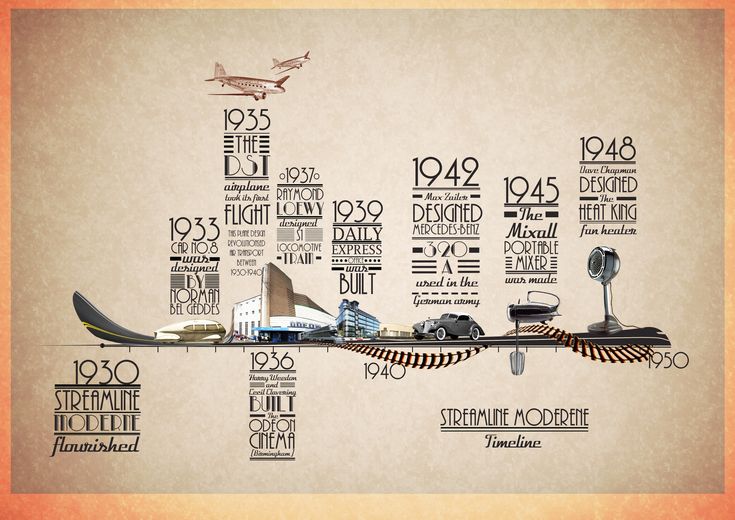

Инфографика 20-го века: 1900–1970-е годы

С начала 20-го века рекламодатели и маркетологи начали использовать визуализацию данных для продвижения своих инициатив. Художник Альфред Лите был одним из первых в 1915 году. Он разработал плакат, чтобы раскрутить лондонское метро. На нем изображены шесть различных видов транспорта и скорость, с которой они могут двигаться. Это показало, что система метро может двигаться быстрее, чем любой другой доступный вид транспорта в то время. 1970-е годы принесли огромный прогресс в инфографике, какой мы ее знаем сегодня. В 1972 году Отл Айхер представил миру набор пиктограмм.

В 1972 году Отл Айхер представил миру набор пиктограмм.

Он разработал их, чтобы помочь зрителям Олимпийских игр в Мюнхене найти пункт назначения, независимо от того, на каком языке они говорят. Он также разработал вывески для аэропорта Франкфурта и разработал концепции, которые мы используем до сих пор, например, геометрические изображения людей. Британский графический дизайнер Питер Салливан представил инфографику The Sunday Times, , начиная с 1970-е годы. Он использовал их для объяснения событий в основных новостях и обеспечения большей ясности для читателей. Его работа вдохновила других издателей инвестировать в инфографику для своей аудитории.

20th Century Infographics: 1980s-1990s

Развивая работу других, Эдвард Тафте опубликовал книгу под названием The Visual Display of Quantitative Information в 1983 году. В ней был представлен подробный анализ того, как отображать данные для потребления человеком. и как это может редактировать и улучшать графику. Он призвал дизайнеров удалять ненужные элементы из диаграмм и графиков. Он также разработал концепцию дизайна «Думающий глаз». Тафти отметил, что это часть мозга, которая всегда ищет визуальное представление, чтобы доказать, что человек что-то знает. Эта работа принесла ему прозвище «отец современной визуализации данных».

Он призвал дизайнеров удалять ненужные элементы из диаграмм и графиков. Он также разработал концепцию дизайна «Думающий глаз». Тафти отметил, что это часть мозга, которая всегда ищет визуальное представление, чтобы доказать, что человек что-то знает. Эта работа принесла ему прозвище «отец современной визуализации данных».

К 1990-м годам, воодушевленные работой Тафти, многие другие издания последовали примеру Салливана и начали использовать визуализацию данных в своих историях. К 1997 году 96% визуализаций данных в газетах представляли собой карты, за которыми следовали гистограммы и линейные графики, круговые диаграммы и графические изображения. В то время только 15% визуализаций были трехмерными, потому что было сложно перенести такое изображение на плоскую плоскость.

Инфографика онлайн

Запуск Всемирной паутины в 1991 открыл шлюз публичного доступа в Интернет. И, как и в случае с другими информационными носителями, появившимися до него, визуальные представления данных в конечном итоге тоже появились там. Интернет позволил включить в инфографику функции, которые были невозможны в печатном виде. Сюда входят такие вещи, как движущаяся графика и интерактивные медиа, которые меняются в зависимости от того, как пользователь просматривает веб-сайт.

Интернет позволил включить в инфографику функции, которые были невозможны в печатном виде. Сюда входят такие вещи, как движущаяся графика и интерактивные медиа, которые меняются в зависимости от того, как пользователь просматривает веб-сайт.

Связано: Руководство по интерактивному маркетингу (с примерами)

Инфографические визуальные сообщения

Что означает увеличение количества визуальных медиа и представлений данных для того, как мы, как маркетологи, взаимодействуем с нашей аудиторией? Источники говорят, что до 90% информации, которую улавливают ваши глаза и источники вашего мозга, являются визуальными. Это может быть связано с тем, что 40% волокон в вашем мозгу связаны с вашими глазами и зрением. Это означает, что человеческий мозг предназначен для того, чтобы видеть, понимать и запоминать визуальный материал как естественный инстинкт.

Наши глаза регистрируют 10 визуальных сообщений каждую секунду. Это 36000 в час. Если это звучит как много данных, это так. Но поскольку мозг делает этот процесс естественным образом, он не кажется ошеломляющим для зрителей. Маркетологи могут воспользоваться этой комфортной зоной сбора данных о людях. Создавая материалы, которые работают с естественными процессами мозга, и делясь информацией таким образом, вы делаете свой материал более удобоваримым для зрителей. Это может помочь им сохранить то, что они узнают о вашей компании, продуктах или услугах.

Но поскольку мозг делает этот процесс естественным образом, он не кажется ошеломляющим для зрителей. Маркетологи могут воспользоваться этой комфортной зоной сбора данных о людях. Создавая материалы, которые работают с естественными процессами мозга, и делясь информацией таким образом, вы делаете свой материал более удобоваримым для зрителей. Это может помочь им сохранить то, что они узнают о вашей компании, продуктах или услугах.

Текст против инфографики

Когда мы думаем о контент-маркетинге, мы часто в первую очередь думаем о словах. Сообщения в блогах, ресурсные статьи и электронные книги часто доминируют на игровом поле. Визуальные эффекты являются дополнительными или вторичными источниками информации. Но так ли это? Средняя скорость чтения взрослого человека составляет около 300 слов в минуту. Это означает, что среднему взрослому требуется около 7 минут, чтобы прочитать статью из 2000 слов. Это не слишком много времени, чтобы посвятить потреблению информации, если вы в ней заинтересованы. Или это?

Или это?

Посетителям контента обычно требуется от 10 до 20 секунд, чтобы решить, останутся ли они на вашей странице и будут потреблять информацию или уйдут. Это дает им время только для того, чтобы прочитать около 50 или 100 слов текстовой статьи. За тот же промежуток времени они могли получить от 100 до 200 визуальных сообщений. Если вы ищете максимальное воздействие в кратчайшие сроки, визуальные эффекты лучше, чем слова. Но в целом эти две стратегии по-прежнему работают лучше всего, когда используются вместе для охвата максимально широкой аудитории.

Будущее инфографики

Инфографика развивалась веками, но куда она пойдет дальше? Следующее большое обновление того, как мы создаем и используем инфографику, может произойти благодаря следующему прорыву в технологии. По мере развития новых каналов контент-маркетинга маркетологи, дизайнеры и общественность будут находить новые способы создания и потребления информации. Нынешний рост искусственного интеллекта (ИИ) и виртуальной реальности (ВР) может стать ключом к следующему продвижению инфографики. Или следующий прорыв может быть чем-то, о чем мы даже не догадывались.

Или следующий прорыв может быть чем-то, о чем мы даже не догадывались.

Чтобы быть в курсе последних инфографических и других горячих тем и тенденций контент-маркетинга, подпишитесь на информационный бюллетень CopyPress. Получайте эту и другую информацию прямо на свой почтовый ящик!

Новости контент-маркетинга каждую неделю

Информационный бюллетень CopyPress по контент-маркетингу

Свежие идеи и советы по контент-маркетингу каждую неделю

«*» указывает на обязательные поля

Мы ценим вашу конфиденциальность. Период.

Связано: 8 популярных тенденций визуального маркетинга на 2022 год

История инфографики [Визуальный]

Инфографика растет и меняется каждый день. Включение инфографики в вашу контент-стратегию может привлечь вашу целевую аудиторию, чтобы вы могли повысить узнаваемость своего бренда и увеличить число потенциальных клиентов. Сочетание других форм контента, таких как блоги, статьи, официальные документы и электронные книги, с вашей инфографикой действительно может помочь вашей целевой аудитории еще больше соединиться с вашим брендом.

А еще он должен привлекать больше внимания.

А еще он должен привлекать больше внимания.

Leave a Comment