Информация о васнецова: Васнецов Виктор Михайлович — биография художника, личная жизнь, картины

02.04.2023

Разное

Разное

Васнецов Виктор Михайлович — биография художника, личная жизнь, картины

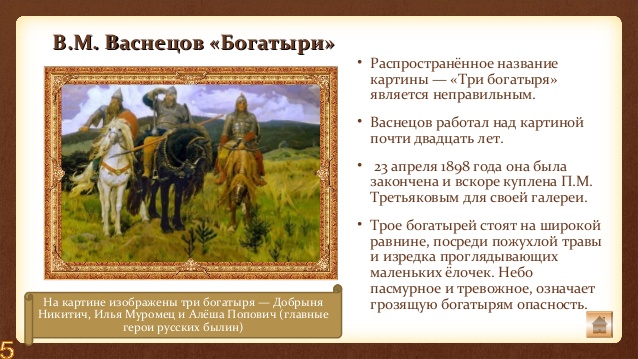

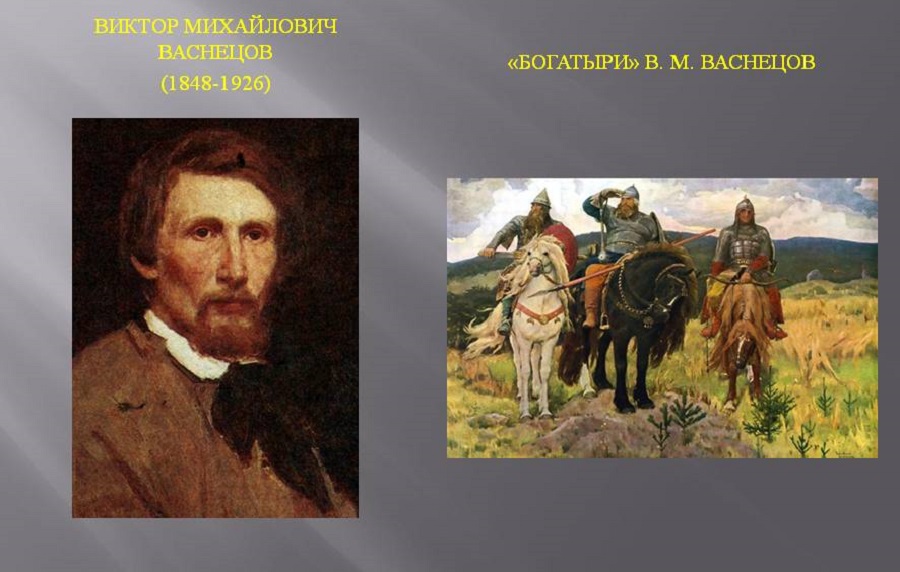

Виктор Васнецов был известным мастером бытовой и исторической живописи — его картины приобретали коллекционеры Павел Третьяков и Савва Мамонтов. Полотно Васнецова «Богатыри» стало одним из первых обращений к былинному сюжету в истории русской живописи. Кроме написания картин Васнецов делал иллюстрации к книгам, создавал эскизы архитектурных сооружений и расписывал храмы в разных городах России.

Семинарист в Академии художеств

Виктор Васнецов. Жница. 1867. Тверская областная картинная галерея, Тверь

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Книжная лавочка. 1876. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятской губернии (сегодня — Кировская область) в семье священника. Родители старались дать детям разностороннее образование: читали им научные журналы, учили рисованию. Первыми работами Виктора Васнецова были пейзажи, сюжеты сельской жизни. Природа на его картинах во многом списана с вятских видов: извилистые реки, холмы, густые хвойные леса.

Первыми работами Виктора Васнецова были пейзажи, сюжеты сельской жизни. Природа на его картинах во многом списана с вятских видов: извилистые реки, холмы, густые хвойные леса.

В 1858 году Васнецов поступил в духовное училище, затем — в семинарию. Он изучал жития святых, хронографы, летописные своды, притчи. Древнерусская литература зародила в художнике интерес к старине.

«Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства — образа, звука, слова — в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим»

В свободное от учёбы время Васнецов рисовал портреты горожан, делал по памяти зарисовки, помогал расписывать Вятский кафедральный собор. В 1867 году он проиллюстрировал книгу этнографа Николая Трапицина о пословицах. Позже художник опубликовал свои рисунки отдельно — в альбоме «Русские пословицы и поговорки в рисунках В. М. Васнецова». В годы учебы живописец создал первые полотна «Жница» и «Молочница».

М. Васнецова». В годы учебы живописец создал первые полотна «Жница» и «Молочница».

В 1867 году Виктор Васнецов бросил семинарию и уехал в Петербург. Зимой этого года он занимался живописью в школе своего друга — художника Ивана Крамского, а спустя год поступил в Петербургскую академию художеств.

В академии Васнецов получил две малые серебряные медали за учебные работы, а через два года ему вручили Большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом». В это время художник рисовал иллюстрации к сказкам и литературно-педагогическим трудам Николая Столпянского — «Народная азбука», «Солдатская азбука». Во время жизни в Петербурге Виктор Васнецов создавал полотна бытового жанра — «Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Рабочие с тачками». В 1874 году живописец получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне за картины «Книжная лавка» и «Мальчик с бутылкой вина».

Виктор Васнецов — мастер исторической живописи

Виктор Васнецов. Автопортрет. 1873. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Автопортрет. 1873. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Ковер-самолет (фрагмент). 1880. Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород

Виктор Васнецов. Аленушка (фрагмент). 1881. Государственная Третьяковская галерея, Москва

После окончания академии художник уехал с друзьями за границу. Там продолжил писать, участвовал в выставках и салонах. В парижской мастерской своего друга Василия Поленова Васнецов набросал эскиз картины «Богатыри» — первого полотна по мотивам русских былин.

Васнецов прожил за границей около года, в 1877 году вернулся в Москву. Здесь познакомился с коллекционером Павлом Третьяковым, часто бывал на музыкальных вечерах в его семье.

В московский период художник писал картины с сюжетами из истории и сказок Древней Руси. Одно из первых полотен — «После побоища Игоря Святославича с половцами» — экспонировалось на VIII выставке передвижников. Картину купил Павел Третьяков.

Познакомился Васнецов и с меценатом Саввой Мамонтовым, стал участником его Абрамцевского кружка. Мамонтов предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги. Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами. Картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.

Мамонтов предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги. Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами. Картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.

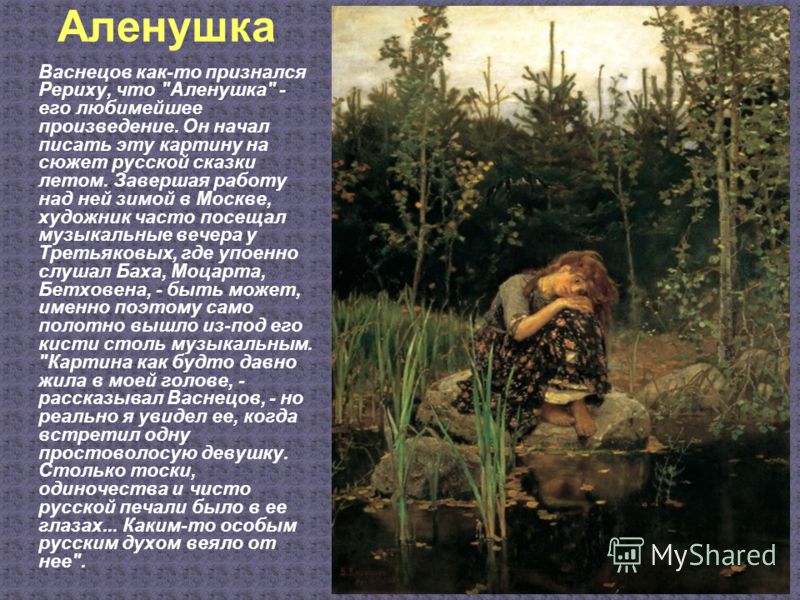

Виктор Васнецов много бывал в Абрамцеве в усадьбе мецената, писал портреты членов его семьи. Окрестности Абрамцева появились и на других картинах Васнецова: березовые рощи и извилистые речки, овраги и пруды, поросшие осокой. Здесь в 1880 году художник написал «Аленушку».

«Аленушка» как будто она давно жила в моей голове, но реально я увидел ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах… Каким-то особым русским духом веяло от нее»

Храмовая роспись и архитектура

Виктор Васнецов. Крещение Князя Владимира. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. 1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Крещение Князя Владимира. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. 1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Богатыри (фрагмент). 1898. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Крещение Руси. Подготовительная композиция росписи Владимирского собора в Киеве. 1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов пробовал себя и в архитектуре. Он создал эскизы для построек в усадьбе Мамонтовых, по рисункам Васнецова и Поленова в Абрамцеве построили церковь Спаса Нерукотворного. Также художник нарисовал эскизы собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова, главного фасада Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве.

В начале 1885 года профессор Петербургского университета Адриан Прахов, один из учителей Васнецова, предложил ему расписать только что построенный Владимирский собор в Киеве. Васнецов называл роспись храма главной работой своей жизни — он посвятил ей около 11 лет. Художник говорил: «Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма». Во время работы Виктор Васнецов изучал памятники раннего христианства в Италии, фрески Софийского собора в Киеве, использовал знания иконописи и храмового зодчества, полученные в семинарии.

Во время работы Виктор Васнецов изучал памятники раннего христианства в Италии, фрески Софийского собора в Киеве, использовал знания иконописи и храмового зодчества, полученные в семинарии.

«Иной раз полно, ясно и прочувствованно, вполне излагается на словах то, что происходит в душе, но когда дело дойдет до осуществления того, о чем мечтал так широко, тогда-то до горечи чувствуешь, как слабы твои мечты, личные силы — видишь, что удается выразить образами только десятую долю того, что так ясно и глубоко грезилось»

Всего было создано около 400 эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в присутствии императора Николая II и его семьи. После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.

До конца жизни Виктор Васнецов продолжал писать картины по мотивам сказок. В 1898 году он закончил полотно «Богатыри», над которым работал 25 лет.

«Я работал над «Богатырями», может быть, не всегда с должной напряженностью, но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука!»

Виктор Васнецов умер в своей мастерской в 1926 году. Художника похоронили на Введенском кладбище в Лефортово.

Художника похоронили на Введенском кладбище в Лефортово.

Виктор Васнецов – биография, фото, личная жизнь, картины

Биография

Русский художник Виктор Васнецов, истинный патриот своей страны, стал родоначальником «русского стиля» в рамках символизма, присущего европейскому искусству конца 19 века. В его творчестве соединились исторические мотивы с поэтической атмосферой сказок, оставив в русской и мировой культуре яркий след.

Детство и юность

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьяле Вятской губернии. Отец, священник Михаил Васильевич Васнецов, всю душу вкладывал в шестерых детей. Он не просто воспитывал детей в соответствии с религиозными правилами, но делал все, чтобы они выросли разносторонне развитыми, в том числе и в области науки. Но маленький Витя рос в окружении сказаний, поверий, легенд, в изобилии бытовавших на вятской земле, и предпочитал науке сказку.

Автопортрет Виктора ВаснецоваС раннего детства Виктор рисовал, и в работах мальчика чувствовался талант. Но семья Васнецовых не отличалась большим достатком, и потому отец не смог отправить сына в художественную школу. Вместо этого Витя в 1858 году поступил в Вятское духовное училище, где, как сын священника, имел право учиться бесплатно.

Но семья Васнецовых не отличалась большим достатком, и потому отец не смог отправить сына в художественную школу. Вместо этого Витя в 1858 году поступил в Вятское духовное училище, где, как сын священника, имел право учиться бесплатно.

Следующей ступенью в образовании для юного Васнецова стала семинария. Но это учебное заведение юноша бросил с благословения отца ради петербургской Рисовальной школы, куда поступил в 1867 году. Одновременно с поступлением в художественную школу Виктор умудрился сдать экзамен в Академию художеств, но заниматься там начал только через год. В художественной школе преподавателем живописи у юного художника был Иван Крамской.

Творчество

Академию Виктор Васнецов окончил в 1873 году, а выставляться начал еще во время учебы, в 1869 году. Сначала работы художника включались в экспозиции Академии. Позже, после его вступления в 1878 году в Товарищество передвижных художественных выставок, – в выставках, организуемых товариществом.

Картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье»Творчество Васнецова делится на два больших этапа. Изначально художник творил в социально-критическом жанре. Среди его героев – чета обедневших стариков на картине «С квартиры на квартиру», скучающе-унылые мещане на картине «Преферанс». Работы художника напоминают в этот период произведения Федора Достоевского, проникнутые иронией и состраданием одновременно.

Изначально художник творил в социально-критическом жанре. Среди его героев – чета обедневших стариков на картине «С квартиры на квартиру», скучающе-унылые мещане на картине «Преферанс». Работы художника напоминают в этот период произведения Федора Достоевского, проникнутые иронией и состраданием одновременно.

В конце 19 века начался второй этап творчества Васнецова, логично связанный с интересом общества к «преданьям старины глубокой». Особенности творчества состояли в сочетании исторических фактов и фольклорных мотивов. Художник писал невероятно волнующие полотна, затрагивающие душу любого русского человека.

Картина Виктора Васнецова «Три богатыря»К этому периоду относятся произведения «Гусляры», «Витязь на распутье», «Алёнушка», «Иван-Царевич на Сером Волке», «Три богатыря». Последняя, на которой стоят на страже границ земли русской Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, пожалуй, визитная карточка Васнецова.

«Эпический» период живописца стал, по мнению ценителей-современников, ярким примером «нового русского стиля». Новаторство привнес Васнецов и в сценографию, создав эскизы костюмов и декораций для оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. Чего стоит только декорация, которая должна изображать палаты царя Берендея.

Новаторство привнес Васнецов и в сценографию, создав эскизы костюмов и декораций для оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. Чего стоит только декорация, которая должна изображать палаты царя Берендея.

Помимо «Снегурочки», художник приложил руку к театральному оформлению драмы Шпажинского «Чародейка» и оперы Даргомыжского «Русалка». Подводный пейзаж в «Русалке» и поныне изображают, основываясь на созданных Васнецовым декорациях.

Благодаря таланту Васнецова посетители Исторического музея в Москве до сих пор любуются живописным фризом «Каменный век». Коллеги дали этой работе мастера, выполненной в 1883-1885 годах, высокую оценку.

Картина Виктора Васнецова «Аленушка»Вскоре Васнецов увлекся религиозной темой. Его кистью выполнена роспись в петербургском храме Спас-На-Крови. Он прорабатывал стенную живопись для Храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, в соавторстве с другими живописцами создавал интерьер храма-памятника Александра Невского в Софии.

Много сил и десять лет жизни потребовалось живописцу на роспись Владимирского собора в Киеве. С 1880 по 1890 годы Васнецов с помощниками расписал почти 3000 квадратных метров стен собора. Строгость византийских канонов художнику удалось смягчить лирическим, поэтичным началом, сказочными мотивами.

Картина Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером волке»Собственное видение мира привнес Васнецов в архитектуру. «Русский стиль» для него означал не подражание старинным мотивам, а разумное заимствование особых свойств зодчества Древней Руси. С его легкой руки в усадьбе Абрамцево появились церковь Спаса Нерукотворного, выстроенная в соответствии с псковско-новгородской традицией, и сказочная беседка «Избушка на курьих ножках».

Дом для собственной семьи художник тоже спроектировал сам с помощью архитектора Василия Башкирова. Ныне это здание, расположенное по адресу Москва, переулок Васнецова, 13, является домом-музеем живописца.

Дом музей Виктора ВаснецоваПосле первой русской революции 1905 года и Кровавого воскресенья Васнецов, как истинный гений, проникся происходящим. Его убеждения, практически совпавшие в тот период с доктриной ультраконсервативного «Союза русского народа», привели к участию в финансировании и оформлении монархических изданий.

Его убеждения, практически совпавшие в тот период с доктриной ультраконсервативного «Союза русского народа», привели к участию в финансировании и оформлении монархических изданий.

Поздние картины Васнецова наполнены тревогой, предчувствием неизбежных перемен. Тогда на свет появилось полотно «Варяги», на котором пришли на Русь по призванию новгородцев Рюрик, Синеус и Трувор.

Картина Виктора Васнецова «Варяги»Свершившаяся революция 1917 года положила конец активному участию Васнецова в художественной жизни. Художник перешел на иллюстрации к русским сказкам. Над темами «Спящая царевна», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна» мастер работал до последних дней, но, по мнению некоторых критиков, сила образов была уже не та. Зато в этот период живописец создал ряд прекрасных портретов.

Личная жизнь

Жена Виктора Васнецова, Александра Рязанцева, происходила из большого вятского купеческого рода, окончила вятскую гимназию и первые женские врачебные курсы медико-хирургической академии в Петербурге. Женился художник на Александре Владимировне в 1878 году, и почти полвека супруги прожили душа в душу. У четы Васнецовых родились пятеро детей – дочь Татьяна и сыновья Борис, Алексей, Михаил и Владимир.

Женился художник на Александре Владимировне в 1878 году, и почти полвека супруги прожили душа в душу. У четы Васнецовых родились пятеро детей – дочь Татьяна и сыновья Борис, Алексей, Михаил и Владимир.

Аполлинарий Васнецов, младший брат живописца, тоже известный художник. В селе Рябово Кировской области (Вятской губернии), где семья священника Васнецова прожила более 20 лет, расположен музей обоих братьев-художников.

Смерть

Завершилась биография Виктора Васнецова 23 июля 1926 года, когда тому было 78 лет. Скончался художник от инфаркта в московской мастерской. Похоронили Васнецова на Лазаревском кладбище, а когда оно было уничтожено, прах перезахоронили на Введенском кладбище.

Интересные факты

- Виктору Михайловичу Васнецову в 1912 было пожаловано «дворянское Российской империи достоинство со всем нисходящим потомством».

- Самолет «Airbus A320» компании «Аэрофлот» носит имя Васнецова.

- В 1998 году Банк России посвятил 150-летию со дня рождения Васнецова две серебряные двухрублевые монеты.

- Картины Васнецова и сам живописец появлялись на почтовых марках России и Советского Союза. В России в 1998 году вышли две марки и купон с картинами «Битва славян с кочевниками» (1881), «Автопортрет» (1873) и «Иван-Царевич на Сером Волке» (1889).

- По воспоминаниям коллеги по цеху Михаила Нестерова, он однажды спросил у Васнецова, не прячется ли тот от жизни за сказочными сюжетами. Художник ответил так:

«Куда было после Владимирского собора выше? Куда? Купчих писать? После Бога-то?! Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка…».

Произведения

- 1876 – «С квартиры на квартиру»

- 1879 – «Преферанс»

- 1878 – «Витязь на распутье»

- 1880 – «После побоища Игоря Святославича с половцами»

- 1880 – «Ковер-самолет»

- 1881 – «Аленушка»

- 1881 – «Три царевны подземного царства»

- 1889 – «Иван-Царевич на Сером Волке»

- 1890 – «Крещение Руси»

- 1897 – «Царь Иван Васильевич Грозный»

- 1897 – «Баян»

- 1897 – «Гамаюн – птица вещая»

- 1898 – «Сирин и Алконост»

- 1898 – «Богатыри»

- 1899 – «Снегурочка»

- 1899 – «Гусляры»

- 1904 – «Страшный суд»

- 1909 – «Варяги»

- 1914 – «Поединок Пересвета с Челубеем»

- 1918 – «Царевна-лягушка»

- 1926 – «Спящая царевна»

- 1926 – «Кощей Бессмертный»

«АЛЕНУШКА» И «ГУСЛИЩИКИ» ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА

История кабинета Виктора Васнецова к картине «Аленушка» (ГТГ, 1881 г. ), хранящейся в музее-заповеднике «Абрамцево», была достаточно окольной, несмотря на благоприятную «отправную точку». ».

), хранящейся в музее-заповеднике «Абрамцево», была достаточно окольной, несмотря на благоприятную «отправную точку». ».

Картина поступила в музей в 1967 году из коллекции Лидии Руслановой; ранее оно уже входило в список произведений Васнецова, составленный Николаем Моргуновым и Натальей Моргуновой-Рудницкой: «Аленушка. Холст, масло, 68 на 48 см. Слева внизу: В. Васнецов. Этюд довольно тесно связан с картиной в Третьяковской галерее. Показан на выставке произведений Васнецова из частных коллекций в Московском отделении Общества художников 19 июня.47. Собрание Лидии Руслановой, Москва»[1]. Казалось бы, эта информация была исчерпывающей и никаких дальнейших исследований по атрибуции произведения не требовалось. Однако что-то в картине встревожило сотрудников музея, предполагая, что этюд не следует квалифицировать как «последнюю подготовительную работу» художника[2]. Между двумя «Аленушками» как будто отсутствовала какая-то связь, которая освещала бы логику работы Васнецова над картиной на «сказочный сюжет»[3].

В 1970-е годы, составляя академический каталог коллекции живописи Абрамцевского музея-заповедника, его сотрудники запросили в Третьяковской галерее вероятную дату создания их картины. Визуальное сопоставление этюда и картины «Аленушка» (1881 г.) привело к предположению, что рассматриваемое произведение является не этюдом, как считали Николай Моргунов и Наталья Моргунова-Рудницкая, а более поздней версией картины, созданной художницей. сам примерно в конце 1910 с. Однако в 1980-е годы, разбирая этюд, реставратор из Абрамцевского музея обнаружил на лицевой стороне картины карандашную сетку, а на обороте подпись: Ю. И. Успенский. Сотрудники музея решили, что это копия картины из Третьяковской галереи, а на оборотной стороне указано имя копировщика. Произведение было снято с постоянной экспозиции и более 20 лет хранилось в резервном отделе.

В 2007 году музей Абрамцево обратился в Третьяковскую галерею с просьбой осмотреть их «Аленушку» и дать оценку. Работа началась с проведения стилистических и технических исследований — стереобинокулярной микроскопии, инфракрасного и ультрафиолетового анализов, рентгеновских снимков, анализа мазка и химических тестов пигментов и грунтовки. Результаты сравнительного изучения исследуемой картины и произведений, находящихся в собственности ГТГ, и сопоставление результатов технического исследования с данными по эталонным работам Васнецова из базы данных отдела технической экспертизы ГТГ выявили сходство по манере рисования, по составу красочного слоя, по фактуре окрашиваемой поверхности, по цветовому решению. Вывод был однозначным: произведение из музея-заповедника «Абрамцево» работы Васнецова. Но оставались вопросы о дате картины и ее месте в творчестве Васнецова, о происхождении крупной сетки, нанесенной карандашом по красочному слою, и о происхождении подписи на обороте холста.

Результаты сравнительного изучения исследуемой картины и произведений, находящихся в собственности ГТГ, и сопоставление результатов технического исследования с данными по эталонным работам Васнецова из базы данных отдела технической экспертизы ГТГ выявили сходство по манере рисования, по составу красочного слоя, по фактуре окрашиваемой поверхности, по цветовому решению. Вывод был однозначным: произведение из музея-заповедника «Абрамцево» работы Васнецова. Но оставались вопросы о дате картины и ее месте в творчестве Васнецова, о происхождении крупной сетки, нанесенной карандашом по красочному слою, и о происхождении подписи на обороте холста.

Последний вопрос был самым простым. Среди писем Васнецова были найдены письма к Юрию Ивановичу Успенскому, инженеру-железнодорожнику из Воронежа, и от него. Юрий Успенский был братом Александра Ивановича Успенского (1873—1938), автора монографии о творчестве Васнецова[4], которую художник считал «лучшим изданием» о своем творчестве. Вероятно, Юрий Успенский тоже был близок к Васнецову, и в 1920 году художник создал его портрет[5].

Также были вопросы о дате картины и ее отношении к «Аленушке» из ГТГ — это этюд или более поздняя версия картины? Как известно, Васнецов в конце 1910-х — начале 1920-х годов часто воспроизводил свои предыдущие работы. Среди тиражируемых произведений такие произведения, как «Витязь на распутье» и «Витязи», а что касается «Аленушки», то до сих пор нет записи о ее воспроизведении. Данные, полученные в результате технического осмотра и анализа, также свидетельствовали о том, что произведение могло быть создано раньше, чем в 19 веке.10 с. Необходимо было остановиться на истории создания «Аленушки» из Третьяковской галереи и истории жизни этой картины.

Как известно, замысел картины зародился у художника летом 1880 года, когда он жил вместе со своим братом Апполинарием в селе Ахтырке, близ Абрамцева, подмосковного имения Саввы Мамонтова. Васнецов, переехавший в Москву в марте 1878 года, осенью того же года познакомился с семьей известного промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Васнецова познакомили с семьей Мамонтовых его друзья Илья Репин и Василий Поленов. С этого времени художник стал одним из самых активных участников кружка, организованного Мамонтовым, впоследствии получившего название абрамцевской группы.

Летом 1879 года в Абрамцеве и его окрестностях Виктор Васнецов работал над этюдами «Абрамцево», «Ахтырка», «Березовая роща в Абрамцеве» (все хранятся ныне в музее-заповеднике В. Поленова) и над картиной « Три царевны преисподней» (ГТГ). Репиным в то же время и в том же месте созданы «Отъезд призывника» (1879, ГРМ) и пейзажи «На меже поля» (ГТГ) и «На мостике в парке» (ГМИИ им. А.С. Пушкина). искусств).

Абрамцевские пейзажи разнообразно представлены в многочисленных пленэрных зарисовках Василия Поленова. Следующим летом артисты вернулись в Абрамцево и его окрестности. Репин работал над эскизами к картине «Крестный ход в Курской губернии» (ГТГ, 1883) и выполнял картину «Абрамцево» (ГМЗ им. Поленова), а Васнецов начал работу над «Аленушкой». Вот что художник говорил о том, как возникла идея картины: «Я не помню, когда именно пришла мне в голову идея «Аленушки», она, кажется, давно зрела в моей голове, но я Довелось увидеть настоящую девушку в Ахтырке, когда встретил девушку с непокрытой головой, которая поразила мое воображение. В ее глазах было столько печали, одиночества и чисто русской грусти, что я просто ахнул, когда увидел ее. В ней была характерная русская аура!»[7]

Васнецов сделал карандашный кроки и этюд маслом, в котором набросал композицию будущей картины — маленькая девочка, сидящая у пруда и размышляющая о своей сироте. Художник сделал множество зарисовок с натуры, стремясь как можно убедительнее передать состояние грусти, и создал множество пейзажных зарисовок, ища мотивы, созвучные общему настроению будущей картины. В общих чертах она была закончена уже в 1880 году. На нем есть дата-надпись — «1881. 20 ф.” 25 февраля 1881 г. картины из Москвы должны были быть отправлены в Петербург на 9Выставка выставочного общества «Передвижники».

В общих чертах она была закончена уже в 1880 году. На нем есть дата-надпись — «1881. 20 ф.” 25 февраля 1881 г. картины из Москвы должны были быть отправлены в Петербург на 9Выставка выставочного общества «Передвижники».

В каталоге выставки «Передвижники» в Санкт-Петербурге картина значилась как «Аленушка». Образ Аленушки критики интерпретировали как девушку-сироту из деревни. Один из критиков, «Случайный наблюдатель» (Николай Александров), писал в «Художественном журнале»: «На настоящей выставке Васнецов демонстрирует большую картину с очень привлекательным и прочувствованным изображением деревенской девушки. которую художник называл Аленушкой (полоумной девчонкой). На самом деле девушка не полоумная, ее просто так называют… Аленушку все называют полоумной. В этом маленьком личике вы прочтете всю драму ее жизни, всю скорбь ее души, бессильную, страшную скорбь. Чтобы так глубоко выразить душу, так поэтично передать тип, надо обладать истинным талантом художника, а не только рисовальным мастерством живописца». 0005

0005

Можно было бы предположить, что в то время сам художник видел в Аленушке деревенскую девушку с «чисто русской грустью в глазах», иначе он назвал бы картину по-другому. На этой же выставке была представлена его картина «Три царевны преисподней» (1879 г.), имевшая подзаголовок «По мотивам русской народной сказки». И если бы Васнецов задумал «Аленушку» как сказочную картину, ничто не мешало бы ему дать ей аналогичный подзаголовок.

11 апреля 1881 года в Москве открылась выставка «Передвижники» с изображением «Аленушки». Из названия картины уже исчезла фраза «полоумная девчонка», хотя на этот раз вопросов у критиков стало еще больше. Сергей Флеров писал в газете «Московские ведомости»: «Что это за девушка? Это Аленушка. В каталоге она указана как таковая, «Аленушка» и все. Это шарада. Говорят, что г. Васнецов представляет нам образ «полоумной девицы». В этом случае художник должен был написать именно это: дурочка или, еще лучше, «Аленушка-дурочка». Тогда бы мы знали, на что смотрим.

В 1882 году Васнецов, готовя картину к показу на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве, внес в нее переделку. 25 апреля он писал Павлу Чистякову: «Буду показывать «Рыцаря, задумавшегося, прежде чем отправиться прямо вперед» (улучшенного и дополненного), «Аленушку» (тоже немного улучшенного) и «Акробатов»[11]. Рентген «Аленушки» помогает отчасти проследить характер улучшений. В фигуру девушки внесены изменения — переработаны лицо, шея и плечо, во многих местах «тронут» пейзаж. Однако самые большие изменения были внесены в общее цветовое решение, которое связывает пейзаж с фигурой девушки, образуя поэтическое единство.

Однако осознание близкого родства между человеческими эмоциями и состоянием природы, как бы откликающимся на человеческие мысли и чувства, было в значительной мере свойственно и русскому фольклору. Это демотическое представление о природе и ее чудодейственной силе подхватил Васнецов, который в детстве усвоил народные поверья и был первым художником, воплотившим их в своем искусстве. Здесь, наверное, следует искать корни «сказочности» Аленушки, которую, может быть, невольно «подарил» картине Васнецов — поэт и народный сказочник по природе своего таланта, начавший в искусстве как жанрист и член общества «Передвижники». На «Аленушке» из Абрамцевского музея сохранились все следы «передвижнической» традиции. И то произведение, которое до переделки было показано на выставке этого общества в 1882 году, по мнению рецензентов, тоже было сделано в том же духе. Создается впечатление, что именно эта «Аленушка», спрятанная под более поздними слоями краски, представляет собой недостающее звено, связывающее произведение из Абрамцевского музея с «Аленушкой» Третьяковской галереи.

Здесь, наверное, следует искать корни «сказочности» Аленушки, которую, может быть, невольно «подарил» картине Васнецов — поэт и народный сказочник по природе своего таланта, начавший в искусстве как жанрист и член общества «Передвижники». На «Аленушке» из Абрамцевского музея сохранились все следы «передвижнической» традиции. И то произведение, которое до переделки было показано на выставке этого общества в 1882 году, по мнению рецензентов, тоже было сделано в том же духе. Создается впечатление, что именно эта «Аленушка», спрятанная под более поздними слоями краски, представляет собой недостающее звено, связывающее произведение из Абрамцевского музея с «Аленушкой» Третьяковской галереи.

Что стало с произведением дальше, можно узнать из переписки Васнецова и из литературных источников. 1 июня 1882 года художник писал Павлу Третьякову: «Дорогой Павел Михайлович, моя «Аленушка» еще не продана, что имеет большое влияние на мое финансовое состояние. Мне было бы очень интересно узнать: как вам она в нынешнем виде на выставке.

До сих пор, конечно, у меня не было оснований думать, что вы так благоволите к нему, чтобы решиться купить его для галереи; но мне очень желательно знать ваше мнение на этот счет. Если камнем преткновения окажется цена, а не сама картина, то я, конечно, готов пойти на значительные уступки (на выставке «Передв[ижники] цена была установлена в 2000), и предоставляю решать вам. установить безобидную цену, потому что я определенно не знаю, какую цену следует запрашивать.

Однако, если картина совершенно не соответствует вашим требованиям, то, конечно же, я не в состоянии делать какие-либо предложения. Учитывая мое нынешнее тяжелое финансовое положение, я хочу оказаться в определенном положении по отношению к вам как к нашему единственному серьезному покупателю картин.

Если ваше мнение благосклонно ко мне, я искренне прошу вас сообщить мне как можно скорее; если нет, то ответом для меня будет твое молчание.

Примите уверения в моем глубочайшем уважении — В. Васнецов».[13]

Васнецов».[13]

Третьяков не ответил и картину не купил. Ее купил за 500 рублей Анатолий Иванович Мамонтов. В 1896 году «Аленушка» была показана на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Картина тогда еще находилась у Мамонтова. Позже он стал собственностью Владимира фон Мекка. В 1899 году картина экспонировалась на персональной выставке Васнецова и, наконец, 27 апреля 1900 года была куплена у фон Мекка Правлением Третьяковской галереи за 8000 рублей. В том же году картина «побывала» и на Exposition Universelle (Большой парижской выставке).

В 1900 году вышла в свет подшивка с альберт-типами картин Васнецова (М., 1900). В списке картин в начале сборника к статье «Аленушка» был добавлен отрывок из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», записанной Александром Афанасьевым в Бобровском уезде Воронежской губернии[14]. Содержание афанасьевской версии сказки[15] нисколько не соответствует повествованию картины Васнецова. Тем не менее, в 1900 году связь «Аленушки» с русским фольклором уже считалась само собой разумеющейся.

Картина поступила в Галерею под названием «Аленушка», без упоминания о ее сказочных корнях, но многие поколения зрителей видели в ней тесно связанную с русскими народными сказками, приписывая Аленушке поэтические черты героини из сказка. Связь картины с сюжетом русской народной сказки зафиксирована и в каталогах Третьяковской галереи за 1952 и 1984 годы.

Наброски крестьян из деревень близ Абрамцева, созданные в 1880 году Ильей Репиным, легли им в основу картины «Крестный ход в Курской губернии» — картины с глубоким социально-психологическим посылом, «из самых густых центр реальности» (Илья Репин). Абрамцевские этюды, созданные в то время Поленовым, стали важной составной частью русской школы пленэрной живописи. А босоногая крестьянская девушка с большими печальными глазами, которую Васнецов встретил также в Абрамцеве и образ которой он зарисовал, вдохновила художника на создание одного из самых поэтичных образов русского искусства, ставшего своеобразным архетипом сиротской невзгоды.

Исследуемой картине из Абрамцевского музея — образу, мало сказочному, но столь сильному ореолу несчастья, — вновь «присвоен статус» этюда к картине «Аленушка» (1881 г.) и датируется 1880 годом. Видимая крупная сетка, проведенная по слою красок, не свидетельствует о том, что произведение является копией (в этом случае сетка была бы нанесена на грунт), а является аргументом в пользу теории о том, что набросок действительно был «последняя заготовка» для «Аленушки» из Третьяковской галереи (173 на 121 см). Эта сетка понадобилась художнику из-за технических особенностей процесса воспроизведения образов этюда (68 на 48 см) на холсте гораздо большего размера.

Рассматриваемое произведение, а также все перипетии, которые пережила картина «Аленушка» из Третьяковской галереи, дают нам богатую пищу для размышлений о художественном методе Васнецова, первооткрывателя народно-сказочного и легендарного повествования на русском языке. искусство.

Не менее кропотливых исследований потребовала и другая картина из Абрамцевского музея — «Гусляры» (холст, масло, картон, 43,5 х 56,3 см. Подпись справа внизу: В.Васнецов), также отправленная в ГТГ на экспертизу . При первом визуальном осмотре «Гусельщиков» был сделан вывод о наличии определенного сходства с художественными приемами, применявшимися Васнецовым в других местах, что и привело к первоначальной уверенности в авторстве художника произведения. При сравнении абрамцевской картины с одноименной картиной Васнецова «Гусляры» (Пермская картинная галерея, 1899) исследователи указывали на различия в общей цветовой гамме, фигурах гусляров и отдельных деталях пейзажа.

Подпись справа внизу: В.Васнецов), также отправленная в ГТГ на экспертизу . При первом визуальном осмотре «Гусельщиков» был сделан вывод о наличии определенного сходства с художественными приемами, применявшимися Васнецовым в других местах, что и привело к первоначальной уверенности в авторстве художника произведения. При сравнении абрамцевской картины с одноименной картиной Васнецова «Гусляры» (Пермская картинная галерея, 1899) исследователи указывали на различия в общей цветовой гамме, фигурах гусляров и отдельных деталях пейзажа.

Создавалось впечатление, что абрамцевская картина является более поздней копией картины из Перми, вероятно, потому, что рассматриваемая картина была сильно загрязнена, что мешало зрителю. Дальнейший анализ был затруднен не только из-за такого сильного загрязнения, но и из-за густого, истлевшего и потускневшего лака, который, мешая исследователям «читать» фактуру слоя красок, скрывал и цветовой рисунок. Также были видны следы реставраторских вмешательств, приведших к частичной утрате красок на вершине и, возможно, даты в правом нижнем углу.

Последующая стереобинокулярная микроскопия показала, что подпись была нанесена по полувысохшему слою красок теми же пигментами, что и на художественном произведении, и что кракелюр подписи был одновременным с красками. С трудом удалось вычислить дату под подписью: 189 (6 или 8). Написанные почти сухой кистью первые две фигуры были едва различимы; а на последние две фигуры были наклеены маленькие кусочки папиросной бумаги. Анализ макрофотографии подтвердил, что цифры были на месте. Позже, когда реставраторы в Абрамцево очистили фигуры от папиросной бумаги, обнаружилась цифра «8». Результаты рентгенографии, а также анализ кисти, результаты анализов с использованием методов ультрафиолетовой флуоресценции, стереобинокулярной микроскопии, импульсной катодной люминесценции, макрофотографии и искусствоведческой оценки убедительно свидетельствовали о том, что с точки зрения его материала , холст, состав пигментов и художественные приемы соответствовали эталонным произведениям художника конца XIX в. век.

век.

Установленная дата совпала с информацией, почерпнутой из переписки Васнецова. В письме, написанном в 1897 году, художник писал граверу Густаву Франку, служащему Департамента казенного бумажно-денежного производства: «Мне очень жаль, что я должен на время отсрочить выполнение вашей просьбы о присылке «Гусляры»[16] для печати, так как я намерен создать картину маслом по этому акварельному этюду. Но после того, как я это сделаю, я с удовольствием предоставлю в ваше распоряжение акварель для печати».8 — в январе отправил его на свою персональную выставку в Петербург (выставка открылась в Академии художеств 4 февраля 1899 г.).

Возможно, именно на выставке Иван Цветков попросил его купить. 9 марта 1899 года Васнецов писал коллекционеру: «Дорогой Иван Евменьевич, посылаю Вам свою картину «Гусляры». Я продаю вам картину, оставляя за собой право воспроизвести ее для Государя — права публикации я оставляю за собой. Деньги за картину я получил сполна».[18] Дело в том, что после посещения выставки императорской семьей в последний день ее работы Николай II заказал копию этой картины. Известно, что поручение было выполнено Васнецовым в 1901 (холст, масло, 45 х 55 см, Новгородский музей-заповедник). 9 мая 1901 года собиратель писал Васнецову: «Если картина «Слепые гусляры» вам более не нужна, то просьба передать ее моему работнику — подателю сего извещения. В настоящее время я занят размещением моей коллекции в новом доме и хочу вернуть Вашу картину на надлежащее место». картину ‘Гусляры’ вам. Примите мою самую сердечную благодарность за то, что любезно одолжили его».[20] 19 октября.01 Васнецов подарил Цветкову подшивку с альберт-типами своих картин, в том числе альберт-типом «Гусляров», принадлежавшим Цветкову. После 1918 года картина оказалась в Государственном музейном фонде, а в 1926 году была отправлена в Пермскую картинную галерею.

Известно, что поручение было выполнено Васнецовым в 1901 (холст, масло, 45 х 55 см, Новгородский музей-заповедник). 9 мая 1901 года собиратель писал Васнецову: «Если картина «Слепые гусляры» вам более не нужна, то просьба передать ее моему работнику — подателю сего извещения. В настоящее время я занят размещением моей коллекции в новом доме и хочу вернуть Вашу картину на надлежащее место». картину ‘Гусляры’ вам. Примите мою самую сердечную благодарность за то, что любезно одолжили его».[20] 19 октября.01 Васнецов подарил Цветкову подшивку с альберт-типами своих картин, в том числе альберт-типом «Гусляров», принадлежавшим Цветкову. После 1918 года картина оказалась в Государственном музейном фонде, а в 1926 году была отправлена в Пермскую картинную галерею.

Вроде бы все решилось — дата на картине «Гусляры» из Абрамцевского музея найдена и вопросов больше не осталось. Однако сравнение акварельного этюда «Гусляры» (22,4 на 24,9см, 1885) из ГТГ и картина из Пермской галереи (картон, масло, 34,3 х 44 см. Слева внизу: В. Васнецов 1999 г.) обнаруживает поразительное сходство, несмотря на все различия в технике и размерах. Между тем рассматриваемая картина из Абрамцевского музея (43,5 х 56,3 см, 1898 г.) значительно отличается от них. Наводят на мысль, что это произведение является этюдом к «Гуслярам» 1899 года — картине, где художник попытался видоизменить некоторые детали композиции и цветовой гаммы по сравнению с акварельным этюдом 1885 года, выполненным для постановки « Снегурочка», — но позже, работая над окончательным вариантом, отбросил 1898 изучил и воспроизвел, почти один к одному, свой более ранний акварельный этюд.

Слева внизу: В. Васнецов 1999 г.) обнаруживает поразительное сходство, несмотря на все различия в технике и размерах. Между тем рассматриваемая картина из Абрамцевского музея (43,5 х 56,3 см, 1898 г.) значительно отличается от них. Наводят на мысль, что это произведение является этюдом к «Гуслярам» 1899 года — картине, где художник попытался видоизменить некоторые детали композиции и цветовой гаммы по сравнению с акварельным этюдом 1885 года, выполненным для постановки « Снегурочка», — но позже, работая над окончательным вариантом, отбросил 1898 изучил и воспроизвел, почти один к одному, свой более ранний акварельный этюд.

Этот не совсем обычный ход работы над картиной напоминает работу Васнецова над картиной «Книжная лавка» (1876, ГТГ). В расследовании Николая Моргунова и Натальи Моргуновой-Рудницкой рассказывается, как художник работал над произведением: «В 1874 году он сделал рисунок для гравюры для публикации в 27-м номере журнала «Пчела» за 1875 год. художник сделал масляный этюд или первый набросок картины (Русский музей)[21], а в 1876 году на выставке общества «Передвижники» показал картину (в ГТГ) с сильно измененной и более сложной композицией . ”[22]

”[22]

А вот рисунок 1874 года, перепечатанный в «Пчеле» (он был гравирован в Варшаве и издан под названием «Книжная лавка лубочных картинок и книжечек» в зеркальном отражении) до мельчайших деталей напоминает «Книжную лавку». 1876 года из Третьяковской галереи. Между тем масляный этюд 1875 г. значительно отличается как от рисунка, так и от окончательного варианта 1876 г., коренным образом меняя привычные представления о том, как художник работал над своими картинами. Итак, после повторного изучения документов и писем из архива художника мы приходим к двум Васнецовским произведениям, процесс создания которых шел весьма необычным путем — от уже сложившейся композиции произведения к поиску новых форм и вернуться в окончательном варианте к первоначальному составу. Пример «Книжной лавки» еще раз подтвердил правильность нашего вывода: картина «Гусляры» (1898, Абрамцевский музей) — этюд к картине «Гусляры» (1899, Пермская картинная галерея). И вопрос о том, почему работа художника над этими произведениями пошла столь необычным путем, требует отдельного исследования, посвященного вопросам происхождения творческих методов художника и психологии его творчества.

- Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и искусство. Москва, 1962. с. 415 (далее: Моргунов, Николай и Моргунова-Рудницкая).

- Там же, с. 207.

- В российском искусствоведении прежнее больное предположение заключалось в том, что сюжет картины изначально был навеян русской народной сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

- Успенский, Александр. Виктор Михайлович Виснецов. Москва; 1906.

- Находится в Доме-музее Васнецова (холст, масло, 56х45,6 см). В 1948 году экспонировался на выставке произведений Виснецова из частных коллекций, приуроченной к юбилею художника.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы. Журналы. Воспоминания. Мнения современников / Составитель, предисловие и примечания Ярославцева, Нина. Москва, 1987. с. 297 (далее: Письма. Журналы).

- Лобанов, Виктор. Виктор Васнецов в Москве. Москва, 1961. с. 98.

- Цит. по: Моргунов Николай, Моргунова-Рудницкая Наталья.

Op.cit. п. 202.

Op.cit. п. 202. - Виктор Васнецов. Буквы. Новые материалы / Составители Короткина Людмила. СПб, 2004. с.77 (далее: Письма. Новые материалы).

- См. Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Указ. соч., с. 202.

- Виктор Михайлович Виснецов. Буквы. Журналы. стр. 58, 59.

- Федоров-Давыдов Алексей. Русский пейзаж конца 19 — начала 20 века. Москва, 1974. с. 10.

- Виктор Михайлович Виснецов. Буквы. Журналы. п. 59.

- Русские народные сказки под редакцией Александра Афанасьева / 3 т. / 2 т. Москва, 1985. с. 250252. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

- В этот сборник вошли четыре версии сказки. Всего известный фонд вариантов сказки включает 24 русскоязычных варианта (Указ. 2-й т. С. 431).

- Речь идет об исследовании «Гусляры». В ГТГ с 1907 г., изготовленная для постановки оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в Русской частной опере Саввы Мамонтова в Москве. 1885.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке. - Виктор Васнецов. Буквы. Новые материалы. п. 124.

- Виктор Михайлович Васнецов. Буквы. Журналы. п. 409, 410.

- Op.cit. стр.189.

- «Картинная лавка» (Холст, Масло. 53 х 45 см. 1875, ГРМ). В Государственный Русский музей она попала из галереи Цветкова. (В каталоге коллекции Цветкова она указана под заголовком «В книжном магазине».)

- Моргунов Николай и Моргунова-Рудницкая Наталья. Соч. цит. п. 79.

Иллюстрации

Автопортрет . 1873

Холст, масло. 71×58 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . 1881

Холст, масло. 178×121 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . Эскиз

Холст, масло. 43×33 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . Этюд

Холст, масло. 26,5×19,5 см. Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея

На опушке леса. Ахтырка. Эскиз

Холст, масло. 30,5×18,5 см. Государственная Третьяковская галерея

Аленушка . 1880

Этюд. Музей-заповедник Абрамцево. Деталь

Аленушка. 1880. Кабинет

Музей-заповедник Абрамцево

Аленушка . 1880. Этюд

Музей-заповедник Абрамцево. Рентген

Аленушка. 1881

Государственная Третьяковская галерея. Рентген

Гусляры. 1895. Этюд

Акварель на бумаге, наклеенной на картон. 22,4×24,9см. Государственная Третьяковская галерея

Гусляры. 1899

Масло на панели. 34,3×44 см. Пермская картинная галерея

Гусляры. 1899

Пермская картинная галерея. Детали

Гусляры. 1898. Этюд

Холст, масло на картоне. 43,5×56,3 см. Музей-заповедник Абрамцево

Гусляры. 1898 г. Этюд

1898 г. Этюд

Абрамцевский музей-заповедник. Деталь с подписью

Гусляры. 1898. Кабинет

Музей Абрамцево. Детали

Книжный магазин . 1876

Холст, масло. 84×66,3 см. Третьяковская галерея

Виктор Васнецов и возрождение иконы — путь красоты

«Виктору Васнецову следует приписать истинное начало возрождения иконографической формы».

Прошло 66 лет с момента первой публикации новаторской книги Успенского и Лосского «Смысл иконы». Книга во многом ответственна за современное возрождение искусства иконописи. Возрождение иконографической формы резко развивалось на протяжении десятилетий. Было время, когда икона считалась правильной только в том случае, если она была копией исторического прототипа.

А потом были разные предубеждения не только в определении того, что есть и что не есть икона, но и относительно того, кого правильно называть иконописцем. Помню, как-то я говорил с православным монахом, который считал, что если ты не православный монах, тебе нечего писать иконы.

Помню, как-то я говорил с православным монахом, который считал, что если ты не православный монах, тебе нечего писать иконы.

Но это внутренние аргументы, которые по большей части теряются у обычного прихожанина. В последние годы возрождение в значительной степени вышло за рамки этого узкого тщеславия, и в результате теперь у нас есть очень талантливые художники, представляющие новые работы, которые во многих случаях превосходят старых мастеров, даже оставаясь в рамках иконографической традиции.

Говорят, что иконография — это больше, чем искусство. Это может быть правдой, но также верно и то, что это не меньше, чем искусство. И природа искусства и художников состоит в том, чтобы всегда стремиться к совершенствованию, а для священных художников — представлять новые прозрения Божественного. И речь идет не о «нарушении правил», а о том, что мы можем сделать, оставаясь в рамках правил?

Ко второй половине XIX века искусство иконописи в России практически исчезло. Существовавшие в церквях иконы обычно были темными и нечитаемыми, скрытыми за веками дыма и копоти. Немногие были достаточно квалифицированы, чтобы очистить старые образы, не говоря уже о создании новых. И общество было разделено между простыми людьми, молившимися над этими тусклыми изображениями, и богатой элитой, видевшей в них пережитки прошлого, пережитки Средневековья.

Немногие были достаточно квалифицированы, чтобы очистить старые образы, не говоря уже о создании новых. И общество было разделено между простыми людьми, молившимися над этими тусклыми изображениями, и богатой элитой, видевшей в них пережитки прошлого, пережитки Средневековья.

В 1852 году митрополит Московский предложил построить собор в честь 900-летия Крещения Киевской Руси. Строительство началось в 1862 г., а открытие собора состоялось в 1882 г. Внутреннее убранство расписывали и украшали многие художники, в том числе Виктор Михайлович Васнецов.

Васнецов родился в 1848 году в глухой деревне. Его отец был священником, а дед писал иконы. В возрасте 10 лет он начал учебу в семинарии, а в свободное время работал в магазине по продаже икон.

После окончания семинарии переехал в Санкт-Петербург изучать искусство. Ему потребовалось несколько попыток, чтобы поступить в Императорскую Академию художеств, но в конце концов ему это удалось, и он стал известен своими историко-мифологическими картинами.

В 1884 г. ему было поручено руководить росписью интерьера Киевского собора. Работа была сложной, и за эти годы он расписал более 2000 квадратных метров церкви. В дополнение к иконам он писал исторические сцены в соответствии с темой, вокруг которой был построен собор.

Творчество Васнецова уникально, оно сочетает в себе западную и восточную эстетику, не принадлежащую явно ни к той, ни к другой традиции, но чем-то обязанную обеим. И это было спорно. Искусствовед Владимир Стасов назвал их святотатством, игрой на религиозных чувствах русского народа. Другой популярный критик Дмитрий Философов назвал эти фрески «первым мостом через 200-летнюю пропасть, разделяющую разные классы российского общества».

Сам Васнецов сравнивал свою работу с зажиганием свечи перед Богом.Его целью было освободить искусство от разреженного воздуха музеев и галерей и донести его до широкой публики.Он был убежден,что лучшее место для этого — церковь как не было работы более подходящей для художника, чем украшение храма.

Op.cit. п. 202.

Op.cit. п. 202. Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.

Журналы. п. 140. Отдел планировал опубликовать в цвете все эскизы театральных декораций и костюмов к постановке.

Leave a Comment