Фигура человека деление на части – §5 Пропорции. Основы рисунка для учащихся 5-8 классов

03.08.2019

Разное

Разное

§5 Пропорции. Основы рисунка для учащихся 5-8 классов

Мы признаем определенные пропорциональные отношения в построении фигуры человека, его окружения, архитектуры, как нечто должное. Эмоциональное начало художественного творчества проверяется точной наукой. Выдающиеся мастера былых эпох постоянно стремились проверить алгеброй гармонию, впрочем, математика античности, средневековья и Возрождения была лишена сухости и абстрактности.

Когда мы знакомимся с историей искусства, любуемся совершенными произведениями, например античной статуей или храмом, картинами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает удивительная гармония, присущая им, которая во многом определяется таким эстетическим качеством, как пропорциональность целого и деталей. Слово «пропорция» в переводе с латыни обозначает «соотношение», «соразмерность». Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объему мы можем сказать, что одни из них длинные, а другие короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т. д. Устанавливая соотношение между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные характеристики.

Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами.

75. Измерение высоты (а) и ширины (б)

Проверять пропорции можно с помощью обычного карандаша или кисточки, при этом держать их следует на вытянутой руке.

76. Определение пропорций

Для удобства определения пропорций методом визирования можно прищурить один глаз. С помощью длины карандаша уточняют также степень наклона всей формы.

Пропорция – это гармонизация формы художественного произведения, пропорциональность – ее эстетическое качество. Соразмерность частей образует красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод сравнения. Все эти свойства лежат и в основе грамотного рисунка. В художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый визированием.

Однако никакие механические способы определения пропорций не могут заменить развитого глазомера. Именно эту способность необходимо развивать в себе тренировкой.

Рисуя, нужно помнить, что мы изображаем предметы несколько меньшими их натуральной величины, поэтому необходимо придерживаться единого масштаба для определения пропорций всех объектов изображения, составляющих композицию. Таким образом, выдержать пропорции в рисунке – значит добиться соотношения величин всех частей предмета к целому в пределах выбранного формата листа.

Поиск пропорций в изображении фигуры человека является сложной задачей. Обратимся к истории, посмотрев, как решали ее художники разных эпох и разных культур.

77. Композиция пропорций человека в Древнем Египте

В Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный канон – то есть такая система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла по части определить целое и по одной части тела определить другую. Известно, что египтяне положили в основу деления фигуры 21 1/4 части. В это число входили 19 равных частей разделения самой фигуры, а 2 1/4 части приходились на изображение традиционного головного убора (ил. 77), Египтяне пользовались и специальными сетками-таблицами, которые наносили на поверхность каменной плиты или стены для создания рельефа или росписи (ил. 34а).

На сохранившихся и дошедших до нас памятниках можно видеть, что горизонтальные и вертикальные линии делят рисунок в определенных местах, что соответствует членению фигур на части. Были установлены также определенные размеры для изображения сидящих фигур и изображения разных богов в соответствии с их иерархическим старшинством (одни должны быть выше, другие немного ниже). Детей изображали как взрослых, но значительно меньшими по размеру. Художнику необходимо было знать установленные каноном нормы и научиться вписывать в них изображения, пользуясь сеткой-таблицей. Единая система обучения и строгое соблюдение выработанных норм позволяли выполнять части одного произведения разными мастерами. Когда такие части составляли в единую композицию, то они точно сходились и не было нарушения пропорций.

Вся история учения о пропорциях связана с поисками законов гармонии и красоты. В Древней Греции систему идеальных пропорций человеческой фигуры создал скульптор Поликлет в V веке до н. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон», а выражением в скульптуре этой системы явилась его статуя «Дорифор», что означает копьеносец. Мастер изобразил атлета-юношу, победителя в соревнованиях по метанию копья, в момент, когда после одержанной победы он совершает круг почета по стадиону и его приветствуют восторженные зрители.

Открытие пропорций, полагают, принадлежит к заслугам древневосточной математики, античная же традиция связывает его с именем выдающегося философа и математика Пифагора, жившего в VI веке до н. э. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях получил название «золотое сечение», которое олицетворяло равновесие знания, чувств и силы. Золотое сечение возникает при делении отрезка на две неравные части таким образом, при котором весь отрезок относится к большей его части, как большая к меньшей (0,618).

78. ПОЛИКЛЕТ. Дорифор

Поликлет создал новые членения пропорций человеческой фигуры, однако точных сведений о том, что именно было выбрано за единицу меры – величина ладони, ступни или высота головы,- не сохранилось.

79. С. БОТТИЧЕЛЛИ. Канон пропорций

80. МИКЕЛАНДЖЕЛО. Пропорции фигуры человека

Знакомство с золотым сечением сыграло немалую роль в работе античных архитекторов, скульпторов и живописцев. Обучающимся рисунку будет интересно узнать правило, наглядно прослеживающееся в древнегреческих статуях: при делении туловища человека в соответствии с золотым сечением легко найти уровень пупа и локтя, при повторном делении двух отрезков в противоположных направлениях определяется высота колена и нижний уровень шеи.

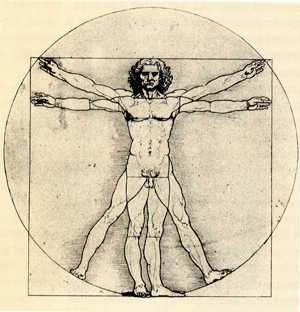

Примерами использования золотого сечения может быть античная голова Афродиты и любое из произведений художника Рафаэля. В поисках гармонии художники интуитивно всегда следовали этому принципу и в той или иной мере приближались к идеальным соотношениям, но теоретически принцип золотого сечения был сформулирован в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи, изучавший и глубоко анализировавший опыт древних, разрабатывая правила изображения человеческой фигуры, пытался на основе литературных сведений восстановить так называемый «квадрат древних». Он выполнил рисунок, в котором показана пропорциональная закономерность в соотношении частей тела человека.

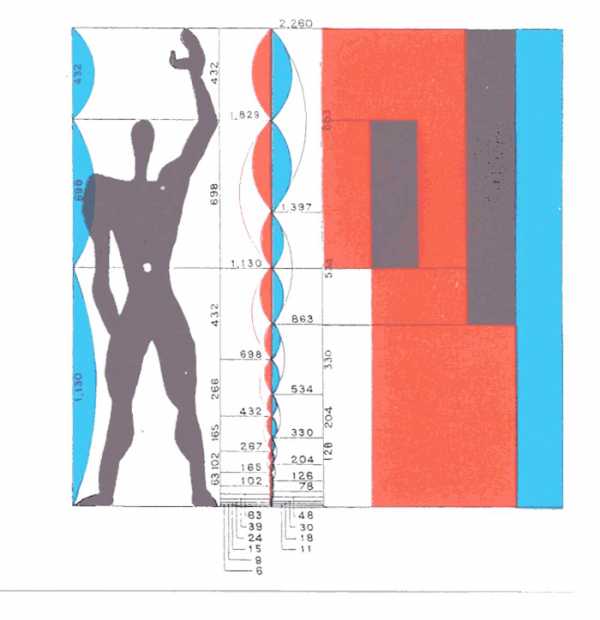

Над выработкой канонов пропорций трудились такие знаменитые мастера эпохи Возрождения, как С. Боттичелли и Микеланджело. Проблема поиска системы идеальных пропорций остается актуальной и для художников и архитекторов XX века. Французский зодчий Jle Корбюзье в 1947 году разработал «Модулор» – систему деления человеческой фигуры на согласованные в золотом сечении отрезки от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до верха пальцев поднятой руки. На этой основе была создана школа модулей для архитектурного проектирования и дизайна.

Античное искусство установило идеальные пропорции и для головы человека, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин (ил. 83). Каждую из этих половин можно, в свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю – линией волос, а нижнюю – основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа.

81. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. «Квадрат древних»

82. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ. Модулор

Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей. В действительности редко встречаются у людей такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции живой натуры.

Пока общая форма головы не решена, не найдены ее пропорции, нельзя переходить к отделке деталей. Портретное сходство зависит во многом от правильно выдержанных общих пропорций.

Следует помнить, что при определении пропорций лучше сравнивать отношения нескольких деталей на рисунке с соотношениями таких же деталей в натуре.

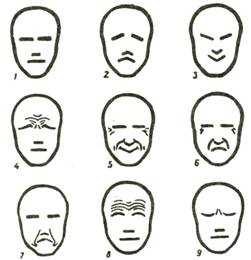

Переходя к эмоциональной характеристике портретируемого, полезно изучить схемы лица при различных психологических состояниях на ил. 84.

83. Пропорции головы

84. Схематическая таблица сокращения мускулов лица при различных психологических состояниях (по М. Дювалю): 1 – спокойствие, 2 – печаль, 3 – радость, 4 – боль, 5 – смех, 6 – плач, 7 – презрение, 8 – внимание, 9 – размышление

Посмотрите, как с помощью самых простых средств, всего лишь опуская или приподнимая уголки губ, брови или веки, можно передать печаль, радость, боль, смех, презрение, внимание и т. д. (ил. 84-85).

85. Лица в различном эмоциональном состоянии

Поделитесь на страничке Следующая глава >design.wikireading.ru

§ 5. Пропорции

Существуют определенные пропорциональные отношения в построении фигуры человека, его окружения, при этом эмоциональное начало художественного творчества проверяется точной наукой. Выдающиеся мастера былых эпох всегда стремились проверить алгеброй гармонию.

Когда мы знакомимся с историей изобразительного искусства, любуемся совершенными произведениями, например античной статуей или храмом, картинами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает их удивительная гармония. Во многом она определяется таким эстетическим качеством, как пропорциональность целого и деталей. Слово nроnорция в переводе с латыни обозначает «соотношение, соразмерность».

Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объему, мы можем сказать, что одни длинные, а другие короткие, высокие низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т. д. Как известно, останавливая соотношение между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные характеристики.

Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей нормы между собой, а также между различными объектами.

Пропорция — это гармонизация формы художественного произведения, пропорциональность — ее эстетическое качество. Соразмерность частей создает красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод сравнения. Он очень важен для грамотного рисунка. художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый визированием, — с помощью карандаша в вытянутой руке.

Однако никакие механические способы определения пропорций не могут

заменить развитого глазомера. Именно эту способность необходимо развивать тренировкой на занятиях изобразительным искусством.

Рисуя, нужно помнить, что обычно предметы изображают не- сколько меньше их натуральной величины. Поэтому необходимо придерживаться единого масштаба при определении пропорций всех объектов, составляющих композицию. Таким образом, выдержать пропорции в рисунке — значит найти соотношение величин всех частей предмета к целому в пределах выбранного формата листа. Поиск пропорций в изображении фигуры

человека является сложной задачей. Обратимся к истории и Посмотрим, как решали эту задачу художники разных эпох и разных культур.

В Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный Ka~OH, то есть такая система пропорции человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла по части определить величину целого или другой части тела. Известно, что египтяне положили в основу деления фигуры 21 часть. Из них 19 равных частей приходились на саму фи-

гуру, а 2 части — на изображение традиционного головного убора.

Египтяне пользовались и специальными сетками-таблицами, которые наносили на поверхность каменной плиты или стены для создания рельефа или росписи.

На сохранившихся и дошедших до нас памятниках можно видеть, как горизонтальные и вертикальные линии делят рисунок в определенных местах, что соответствует деленению фигур на части. Были установлены также определенные размеры для изображения сидящих фигур и разных богов в соответствии с их иерархическим положением (одни должны быть выше, другие немного ниже). Детец.изображали в соответствии с пропорциями взрослых, но значительно меньшими по размеру. Художнику необходимо было знать установленные каноном нормы, соблюдать их, пользуясь сеткой-таблицей. Единая система обучения и’ строгое следование выработанным нормам позволяли выполнять части одного произведения разным мастерам. При соединении частей в единую композицию они точно сходились, нарушения пропорций не было.

Вся история рисунка связана с поисками законов гармонии и красоты. В Древней Греции систему идеальных пропорций человеческой фигуры Создал скульптор Поликует в V в. до н. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон», а выражением этой системы на практике явилась его статуя «Дорифор», что означает копьеносец. Мастер изобразил атлета-юношу, победителя в соревнованиях по метанию копья, в Момент, когда после одержанной победы он совершает круг почета по стадиону и его приветствуют восторженные зрители.

Открытие пропорций, как полагают, заслуга древневосточной математики, античная же традиция связывает его с именем выдающегося философа и математика Пифагора, жившего в VI в. до н. э. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях назвали золотое сечение, которое олицетворяло равновесие знания, чувств и силы. Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части таким образом, при котором весь отрезок относится к большей его части, как большая к меньшей

Знакомство с золотым сечением сыграло немалую роль в работе античных архитекторов, скульпторов и живописцев. Древние греки приняли во внимание гармонию, которую они видели в природе, для создания своих произведений. Они отмечали гармонию как симметричных, так и асимметричных объектов природы. На основе теории золотого сечения была разработана система, позволяющая создавать пропорции, которые на рисунке выглядят естественно. Например, если построить квадрат, найти середину одной из сторон и провести из этой точки диагональ, а затем увеличить квадрат с помощью этой диагонали, то получится формат, стороны которого соответствуют пропорции золотого сечения. Длинные и короткие стороны этого формата гармонично относятся друг к другу.

Формат с подобным отношением сторон прекрасно подойдет для изображения многофигурной композиции, широкого пейзажного мотива, движения объектов вдоль картинной плоскости.

Вам будет интересно узнать правило, наглядно прослеживающееся в древ- негреческих статуях: при делении туловища человека в соответствии с золотым сечением легко найти уровень пупка и локтя, при повторном делении двух отрезков в противоположных направлениях определяется высота колена и нижний уровень шеи.

В поисках гармонии художники интуитивно следовали этому принципу и В той или иной мере приближались к идеальным соотношениям, но теоретически принцип золотого сечения был сформулирован в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи на основе опыта древних разработал правила изображения человеческой фигуры. Он восстановил так называемый «Комрат древних». Его рису- нок показывает пропорциональную закономерность в соотношении частей тела человека.

Пропорции имели для Леонардо основополагающее значение «не только … В исчислениях и измерениях, но и в звуках, весах, положениях — в любом месте, где они могут быть».

Каноны пропорциональных соотношений разрабатывали такие знаменитые мастера эпохи Возрождения, как с.Боттичелли и Микеланджело. Проблема поиска системы идеальных пропорций остается актуальной для художников и архитекторов хх в. французский зодчий Ле Корбюзье в 1947 г. разработал «Модулой» — систему деления человеческой фигуры в соответствии с принципом золотого сечения на отрезки от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до верха пальцев поднятой руки. На этой основе была создана школа модулей для архитектурного проектирования и дизайна.

Примерами использования золотого сечения могут быть античные статуи, живописные полотна художников эпохи Возрождения, некоторые современные архитектурные сооружения и многие другие произведения.

Античное искусство установило идеальные пропорции и для головы чело- века, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на шве равные части линией глазных впадин. Каждую из этих половин можно, В свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю — линиею волос, а нижнюю — основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа.

Расстояние от бровей до основания-носа определяет величину Ушей. В действительности у людей редко встречаются такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать Индивидуальные пропорции живой натуры.

Пропорции и всякого живого Организма изменяются в процессе его развития. Пропорции маленько- го ребенка сильно отличаются от I1ропорций взрослого человека.’ Раз- мер головы взрослого. занимает примерно 1/7 или 1/8 часть от его роста, а У ребенка четырех-пяти лет — 1/4 ли 1/5 часть. Величина ГОЛОВЫ подростков примерно шесть раз укладывается длине тела.

Есть определенные соотношения и у других частей тела. Линия, делящая фигуру пополам, проходит через начало бедер, то есть длина ног человека равняется половине. его роста. КОНЦЫ пальцев опущенной руки взрослого человека в положении стоя приходятся обычно чуть ниже середины бедра. Предплечье и плечевая часть руки, голень и бедро ноги примерно равны между собой. У каждого человека свои характерные пропорции.

Ответьте на вопросы и выполните задания

Как можно выдержать пропорции в рисунке?

Какие пропорции установило античное искусство для головы человека?

Рассмотрите этот египетский рельеф, скажите, что означает разница в пропорциональных отношениях фигур.

4. Приведите примеры произведений живописи, скульптуры, архитекторы, построенных на основе пропорции золотого сечения.

5. Расскажите, как определить пропорции фигуры человека на основе зо- ‘того сечения.

6. Как различаются пропорциональные отношения ребенка, подростка и рослого человека?

7. Какие пропорциональные соотношения частей тела человека вы знаете?

studfiles.net

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ОДЕЖДЕ | sibac.info

Шевченко Марина

группа 203 ГБОУ СПО СО «Первоуральский политехникум», Г. Первоуральск

Ногина Наталья Александровна

научный руководитель, преподаватель математики высшей категории ГБОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» г. Первоуральск

Выбор данной темы определялся моей профессией. Я хотела проследить и уточнить непосредственное участие математики в моей профессии. Мне посчастливилось учиться по профессии «Закройщик», это очень значимая профессия в нашей современной жизни и она пересекает все сферы жизни, как и математика, поэтому не мудрено, что у моей профессии, столь же древней, как и точная наука математика есть много общего.

Целью моей работы является выяснить возможности применения «золотого сечения» в швейных изделиях.

Перед собой я поставила следующие задачи:

1.Провести опрос, который, по моему мнению, должен показать, что «золотое сечение» влияет на гармонию предметов и их восприятие человеком.

2.Познакомиться с понятием «золотое сечение», рассмотреть пропорции тела человека.

3.Подобрать модели одежды, в которых реализовано «золотое сечение».

1. Опрос и его результаты

Экспресс-опрос состоял из задания в каждом ряду указать наиболее гармоничный объект — прямоугольник, букет, модель (рис. 1). 78 женщин в возрасте от 20 до 53 лет приняли участие в данном опросе. Результат приведен в таблице 1. Как показывает процентное соотношение полученных ответов, большинство респондентов выбрали прямоугольник, в котором соотношение сторон 3:5, букет, в котором высота вазы к высоте цветов относится как 3 к 5. Наибольшее число голосов из моделей получили те, в которых соотношение длины лифа к длине юбки приближено к такому же отношению 3 : 5. Получается, что объекты воспринимаются наиболее гармонично, если в них присутствуют определенные пропорции, которые соответствуют так называемому «золотому сечению». Так что же это такое «золотое сечение»?

Рисунок 1. Материал для опроса

Таблица 1.

Результаты экспресс-опроса

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Понятие «золотого сечения»

Гармония (от др. — гр. harmonia) — стройная согласованность частей одного целого. Ключ к гармонии тревожил умы ученых и художников разных времен, они связывали гармонию с числовыми соотношениями и геометрическими параметрами.

Впервые выразил эту закономерность в виде ряда чисел живший в XIII в. итальянский математик Леонардо Пизанский (Фибоначчи) [4]. В своей «Книге о счете» он назвал ряд чисел, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих (1,2,3,5, 8, 13, 21, 34 и т. д.) т. е. 1:2, 2:3, 3:5, 5:8, 8:13 и т. д.

Леонардо да Винчи в XV веке ввел выражение «золотое сечение». Леонардо да Винчи масштаб пропорций связал с квадратом, сторона которого была определена ростом человека (рис. 2.). Размеры фигуры человека можно было определить через систему делений квадрата в определенных отношениях, что Леонардо да Винчи выразил в виде квадратуры круга.

Рисунок 2. «Золотое сечение» в представлении Леонардо да Винчи

В золотом сечении проявляется феномен структурной гармонизации объектов. Мы видим его в самых различных сферах: пропорции тела и отдельных органов, строении растений и их частей, строении почвенного слоя, биоритмах головного мозга человека, системах планет, энергетическом взаимодействии на уровне элементарных частиц.

Применяя золотое сечение в создаваемых человеком объектах и системах, мы воспроизводим ситуацию равновесия и баланса.

Ряд чисел Фибоначчи можно построить геометрически в виде ряда отрезков (рис. 3), если на прямой произвольной длины, отложить отрезок m, рядом откладываем отрезок M, далее m + M; M + (m + M) и т. д. Построение можно производить как в сторону увеличения (возрастающий ряд), так и в сторону уменьшения (нисходящий ряд).

Рисунок 3. Геометрический ряд чисел Фибоначчи

Не случайно идеальные фигуры притягивают взгляд. В пропорционально правильной фигуре присутствует золотое сечение и проявляется оно как по отношению ко всей фигуре, так и отдельных ее органов. В пропорциональной фигуре верхняя часть, от головы до талии, относится к нижней, как 3 : 5 и если это отношение нарушено, то его можно скорректировать с помощью одежды.

От замысла художника-модельера до готового изделия модель проходит определенные этапы и начинается все с задумки или идеи будущего творения, которая воплощается в виде зарисовки и эскизного проектирования модели по фигуре человека. На всех эскизах, модель одежды рисуется на пропорциональной, гармоничной фигуре человека. Грамотно можно нарисовать фигуру можно, если точно знаешь все анатомические особенности организма человека пропорции его тела.

Условно фигура человека делится основными горизонтальными линиями на восемь частей (рис. 4.). В качестве горизонтальных делений рассматриваются линии плеч, груди, талии, бедер, середина бедра, коленей, середина голени, стоп. Получается, что на уровне бедер фигура делится ровно пополам [3]. Ясно, что такая пропорциональность является общепринятой идеальной фигурой, но фигуры людей не идеальны. Отталкиваясь от правила «золотого сечения» модельер имеет возможность скрывать недостатки фигуры человека, используя различные приемы в одежде с помощью подборки фасонов, обуви и причесок.

Рисунок 4. Условное деление фигуры человека на части

Если условно считать рост человека равным 100 %, то, согласно золотому сечению, части целого будут составлять 62 % и 38 %. Это относится как ко всей фигуре человека, так и к отдельным его частям: рукам, лицу, частям лица и т. д. (рис. 5.). Этот «секрет» лежит в основе правильного эскиза любой модели.

Рисунок 5. Соотношение частей тела человека постоянно

3. Модели одежды, в которых реализовано «золотое сечение»

Предлагаю ряд моделей, в которых выдержано золотое сечение [1; 2].

Рисунок 6.

4. Заключение

Считаю, что достигла цели работы и научилась находить золотое сечение в одежде, что поможет мне стать хорошим модельером-конструктором. С помощью правильных пропорций можно получать гармоничные образы, скорректировать недостатки фигуры, а это важно в профессии закройщика.

Список литературы:

1.Журнал мод. Вязание. № 2 — 2011 (548)

2.Журнал мод. Рукоделие. № 3 — 2011 (459)

3.Злачевская Г.М. — Особенности конструирования и моделирования швейных изделий Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок. — Издательство Цетрполиграф, 2010 г.

4.Математическая энциклопедия. — М.: «Советская энциклопедия», 1977.

sibac.info

Как рисовать пропорцию человека 🚩 пропорции человека рисование 🚩 Рисование

Вам понадобится

- — карандаш

- — лист бумаги

- — натурщик либо несколько картинок, на которых изображено лицо в профиль

Инструкция

Прежде чем что-то рисовать, проанализируйте и решите, в какую из геометрических фигур этот объект можно вписать. Для головы человека в профиль подойдет квадрат. Нарисуйте его на листе бумаги. Бумага может быть любого формата, даже нестандартного. Не используйте линейку во время рисования, все соотношения старайтесь определять на глаз.

Горизонтальную и вертикальную стороны квадрата разделите на семь одинаковых частей. Изобразите сетку. На ней гораздо легче будет разместить все пропорции. В квадрате поместится вся голова, в том числе и выступающая часть носа.

Определите отношение ширины головы к выступающей части носа. Отрезок необходимой длины отложите на одной горизонтальной линии. Поставьте на этом месте точку. Через отметку проведите вертикальную тонкую линию. На ней выполняйте разметку по вертикали.

По одной из вертикальных сторон разметьте пропорции. Определите линии глаз, бровей, носа, подбородка, рта. Черты лица у всех разные: у кого-то очень высокий лоб, у кого-то крупный нос, а у кого-то выступающий подбородок. Потому линии могут располагаться ниже или выше среднестатистических. Сделайте отметку для губ на линии, которая разделяет второй и первый нижние ряды. Но разместите между пятым и третьим рядами квадратиков. Глаза должны находиться на уровне линии, находящейся между пятым и четвертым, а брови – немного повыше глаз.

Определите угол между переносицей и лбом. Проведите линию лба. Наметьте линию переносицы, ориентируясь по вертикальной линии. Посмотрите, насколько сходится нижняя линия носа с горизонтальным направлением.

Наметьте глаз. При расположении лица в профиль, глаз наблюдателю совсем не кажется овальным, а напоминает остроугольный треугольник, у которого слегка скруглена сторона, находящаяся ближе к носу. Во внешнем углу глаза сходятся линии век. Линия бровей повторяет примерно линию глаза, только она немного пошире.

Линию между губами и нижней частью носа проведите практически вертикально. Нарисуйте линию подбородка. Помните о впадинке, которая всегда есть между подбородком и нижней губой. Набросайте линию волос. Покажите положение уха приблизительно на середине головы как по горизонтали, так и по вертикали. Дорисуйте шею. Профиль готов.

www.kakprosto.ru

Реферат. Пропорции человеческого тела в различные эпохи

В Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный канон — то есть такая система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла из части определить целое и по одной части тела определить другую. Известно, что египтяне положили в основу деления фигуры 21— части. ‘, В это число входили 19 равных частей разделения самой фигуры, а 2— части приходились на изображение традиционного головного убора. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/385023ba67ed69caf8b11fc3fbaf9f09_i-480.jpg» >Единицей измерения фигуры древнеегипетских художников служила длина среднего пальца руки вытянутой вдоль бедра. Знакомство с золотым сечением сыграло немалую роль в работе античных архитекторов, скульпторов и живописцев. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/385023ba67ed69caf8b11fc3fbaf9f09_i-488.jpg» >. В Древней Греции систему идеальных пропорций человеческой фигуры создал скульптор Поликлет в V веке до и. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон» , а выражением в скульптуре этой системы явилась его статуя «Дорифор» , что означает «копьеносец» . Теоретически принцип золотого сечения был сформулирован в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи, изучавший и глубоко анализировавший опыт древних, разрабатывая правила изображения человеческой фигуры, пытался на основе литературных сведений восстановить так называемый «квадрат древних» . Он выполнил рисунок, в котором показана пропорциональная закономерность в соотношении частей тела человека. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/385023ba67ed69caf8b11fc3fbaf9f09_i-489.jpg» >Над выработкой канонов пропорций трудились такие знаме¬нитые мастера эпохи Возрождения, как С. Боттичелли и Микеланджело. Проблема поиска системы идеальных пропорций остается актуальной и для художников и архитекторов XX века. А вот профессор Петербургской академии художеств А. Сапожников (XIX век) предложил более подробное пропорциональ¬ное членение человеческой фигуры с помощью более мелкого модуля За единицу отсчета от принял высоту стопы или шеи, которые, по его выводам, укладываются в высоте идеальной фигуры точно 30 раз. .<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/385023ba67ed69caf8b11fc3fbaf9f09_i-481.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/385023ba67ed69caf8b11fc3fbaf9f09_i-141.jpg» > Французский зодчий Ле Корбюзье в 1947 году разработал «Модулор» — систему деления человеческой фигуры на согласованные в золотом сечении отрезки от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до верха пальцев поднятой руки. На этой основе была создана школа модулей для архитектурного проектирования и ди¬зайна. Пропорции всякого живого организма, развиваясь, изменяются. Пропорции маленького ребенка сильно отличаются от пропорций взрослого человека. У взрослого размер головы занимает примерно 1/7 или 1/8 часть всего его роста, а у ребенка четырех-пяти лет — 1/4 или 1/5 часть. У подростков величина головы примерно шесть раз укладывается в длине тела. Соотношение частей тела у ребенка, подростка и взрослого человека Есть определенные соотношения и у других частей тела. Линия, делящая фигуру пополам, проходит через начало бедер, то есть длина ног человека равняется половине его роста. Концы пальцев опущенной руки взрослого человека, когда он сто¬ит, приходятся обычно чуть ниже середины бедра. Предплечье и плечевая часть руки, голень и бедро у ноги примерно равны между собой. У каждого человека свои характерные пропорции.

Вы бы поискали не реферат, а информацию на эту тему. Напишите по пунктикам, какие эпохи интересуют (Египет, Греки, Раннее христианство, Возрождение, Маннеризм, Романтицизм, нео-классицизм, кубизм…. этих хватит? ) И поищите на сайтах, посвященных истории искусств. 2000 слов наклепаете. С утра — в библиотеку за источниками. Фсе.

<a rel=»nofollow» href=»http://www.dollcollection.ru/proportion.htm» target=»_blank»>http://www.dollcollection.ru/proportion.htm</a>

В Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный канон — то есть такая система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла из части определить целое и по одной части тела определить другую. Известно, что египтяне положили в основу деления фигуры 21— части. ‘, В это число входили 19 равных частей разделения самой фигуры, а 2— части приходились на изображение традиционного головного

touch.otvet.mail.ru

|

Пропорция, пропорционирование

ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ (от лат. Proportio — «соотношение, соразмерность частей«) — разновидность трансформации, способ установления определенных отношений частей формы. Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами. Пропорция — это гармонизация формы художественного произведения, пропорциональность ее эстетическое качество. Соразмерность частей образует красоту формы. Мы признаем определенные пропорциональные отношения в построении фигуры человека, его окружения, архитектуры, как нечто должное. Эмоциональное начало художественного творчества проверяется точной наукой.Выдающиеся мастера былых эпох постоянно стремились проверить алгеброй гармонию, впрочем, математика античности, средневековья и Возрождения была лишена сухости и абстрактности. Пропорция — равенство двух или более отношений. Например, математическое выражение 1:2 = 3:6 называют пропорцией, поскольку его левая и правая части равны между собой. Наименьшее число в таких отношениях именуют модулем, его, как правило, избирают в качестве единицы измерения. Среди множества возможных пропорций существует единственное решение, в котором уравниваются не только отношения частей формы, но всех частей между собой и отношение каждой части к целому. Такая пропорция называется «божественной«, или «золотой серединой» (лат. aurea mediocritas). В искусстве способ пропорционирования используют в качестве основного средства гармонизации формы художественного произведения, поскольку гармония, в отличие от красоты, подлежит геометрическому и математического анализу. Когда мы знакомимся с историей искусства, любуемся совершенными произведениями, например античной статуей или храмом, картинами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает удивительная гармония, присущая им, которая во многом определяется таким эстетическим качеством, как пропорциональность целого и деталей. Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объему мы можем сказать, что одни из них длинные, а другие короткие, высокие и низкие,широкие и узкие, большие и маленькие и т. д. Устанавливая соотношение между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные характеристики. Поиск пропорций в изображении фигуры человека является сложной задачей.Обратимся к истории, посмотрев, как решали ее художники разных эпох и разных культур.

Египтяне пользовались и специальными сетками-таблицами, которые наносили на поверхность каменной плиты или стены для создания рельефа или росписи. На сохранившихся и дошедших до нас памятниках можно видеть, что горизонтальные и вертикальные линии делят рисунок в определенных местах, что соответствует членению фигур на части. Были установлены также определенные размеры для изображения сидящих фигур и изображения разных богов в соответствии с их иерархическим старшинством (одни должны быть выше, другие немного ниже). Детей изображали как взрослых, но значительно меньшими по размеру. Художнику необходимо было знать установленные каноном нормы и научиться вписывать в них изображения, пользуясь сеткой-таблицей. Единая система обучения и строгое соблюдение выработанных норм позволяли выполнять части одного произведения разными мастерами. Когда такие части составляли в единую композицию, то они точно сходились и не было нарушения пропорций. Изучение математических отношений,заложенных в пропорциях египетскихп ирамид, а также исследования архитектора И. П. Шмелева,посвященные личности зодчего Хеси-Ра (егип. Hesi-Ra —»Отмеченный солнцем«), жреца бога Гора и главного архитектора фараона Джосера (ок. 2800—2700 гг. до н. э.), позволили установить, что египтяне пользовались отношениями чисел: 1:3, 2:3,4:3.

Исследования пропорций пирамид подтверждают, что канон пропорций египетской архитектуры включал числа 3:4:5 (стороны «египетского священного треугольника»), а также диагональ «двусмежного квадрата«, равную √5. Пифагор, обобщая данные, которые он отчасти почерпнул в Египте, ввел в созданную им теорию гармонии понятия пентатоники (греч. pente — «пять» и tonos— «натяжение, напряжение») — пяти ступеней октавы (ряда из восьмиступеней) и пентахорда (греч. chorde — «струна»). Пифагор использовал средние пропорциональные числа: арифметическое c=(a+b)/2, геометрическое c=√ab, гармоническое c=2ab/a+b, а также наиболее сложную музыкальную пропорцию a:(a+b/2)=(2ab/a+b):b или 12:9=8:6. Созвучие квинты музыкального звукоряда построено на отношении чисел 2:3. Известно также, что Иерусалимский храм, возведенный в 1010 г. до н. э., имел план сотношением сторон 1:3. Исследования пифагорейцев позволили разделить смысл понятий «соразмерность«и «пропорциональность«. Так открытое Пифагором свойствоколебания струн, длина которых выражена отношениями простых целых чисел,создавать полнозвучные аккорды, легло в основу понятия гармонии Абсолюта,»небесной музыки сфер«, данной человеку в явлениях природы. Эти явления греки и называли «симметрией» — соразмерностью. С глубокой древности человека волновали идеи уподобления своих творений прекрасным проявлениям природы, преображения хаоса в космос, числовые закономерности, которые лежат в основе устройства Вселенной. Древние эллины воспринимали пространство исключительно оптически: целостным и непрерывным, а в архитектуре использовали целые числа ирациональные приемы, основанные на кратных отношениях, хотя и вводили оптические поправки, нюансирование, придававшие отношениям величин дробность и легкую «неправильность«. Вся история учения о пропорциях связана с поисками законов гармонии и красоты. В ДревнейГреции систему идеальных пропорций человеческой фигуры создал скульптор Поликлет в V векедо н. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон», а выражением в скульптуре этой системы явилась его статуя «Дорифор», что означает копьеносец. Мастер изобразил атлета-юношу, победителя в соревнованиях по метанию копья, в момент, когда после одержанной победы он совершает круг почета по стадиону и его приветствуют восторженные зрители. Пропорция, или «аналогия«, как ее называли греки, есть соответствие между частями и целым по отношению к части(модулю), принятой за исходную величину. Соотнесение симметрии с метрическим строем, а пропорциональности — с ритмическим рядом величин составляет сущность «Канона» древнегреческого скульптора Поликлета, который также связан с правилом золотого сечения. Открытие пропорций, полагают, принадлежит к заслугам древневосточной математики, античная же традиция связывает его с именем выдающегося философа и математика Пифагора, жившего в VI веке до н. э. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях получил название «золото сечение», которое олицетворяло равновесие знания, чувств и силы. Золотое сечение возникает при делении отрезка на две неравные части таким образом, при котором весь отрезок относится к большей его части, как большая к меньшей (0,618).

Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей. В действительности редко встречаются у людей такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции живой натуры. Знакомство с золотым сечением сыграло немалую роль в работе античных архитекторов, скульпторов и живописцев. Древнегреческие строители при расчете зданий пользовались эпиморными отношениями, в которых, в отличие от простых кратных (1:2, 1:3, 1:4), превышение большей части равняется одной доле меньшей (греч. epi — «сверх, над»;morion, moros — «часть, член, частица»). Например: 2:3, 3:4, 8:9. Эллины не дробили единицу, считая ее наименьшей из возможных величин, и использовали её в качестве модуля. Поэтому пропорции древнегреческих храмов, в частности отношения количества колонн на переднем и боковых фасадах, следуют эпиморной формуле: n:(n+1). Эту и производные закономерности древние греки обозначали словом «ana-logia» — соответствие, правильное соотношение, расчет (дословно: «вновь-отношение»).

Древнеримский оратор и писатель Цицерон (106—43 гг. до н. э.), переводя сочинения древнегреческого философа Платона на латинский язык, сделал со слова аналогия «кальку» (лат. Pro-portio — «вновь-отношение») и стал автором термина, который пережил многие столетия и существует до сих пор. Однако содержание этого термина много сложнее его буквального прочтения: пропорции есть не отношения величин между собой, а их уравнивание, в чем и заключается математический смысл понятия гармонии. Древнегреческому поэту Иону (ок. 490—422 гг. до н. э.) с о. Хиос приписывают философское сочинение «Триагма» (греч. triagma — «троичность») о господстве численных отношений троичности. Трехчастное деление свойственно композиции античной архитектуры. В философии Платона (427—347 гг. до н. э.) понятие пропорции связывается с явлением симметрии (греч. Syn-metria — «соразмерность»), поскольку Бог сотворил мир из четырех элементов (огня, земли, воды и воздуха), а «тело космоса упорядочено благодаря пропорции» этих элементов. В учении Платона о гармонии сохраняется пифагорейская традиция, которая восходит к учению древнеегипетских жрецов. Пропорциональность — более сложное качество, оно отражает целостность сложносочиненной формы, т. е. закономерную взаимосвязанность всех ее частей и внутренних членений. Именно такое понимание легло в основу средневековой эстетики. В частности, в сочинениях Боэция (480—524), «последнего римлянина» и неоплатоника, квадривиум (единство четырех наук) рассматривается согласно пифагорейской традиции.

Древнеримский архитектор Витрувий (I в. до н. э.), который канонизировал композиционные приемы античной архитектуры, понимал симметрию («соразмерность«) как метрический строй (равномерные членения формы, на котором основан канон), а пропорцию считал ритмической организацией элементов композиции. Витрувий дополняет «Канон Поликлета «идеальными размерами частей мужской фигуры: длина ладони — 1/10 высоты фигуры, размер головы — 1/8, стопы — 1/6,локтя — 1/4, ширина груди — 1/4. Причем эти размеры приведены не в разделеProportio, а в разделе Symmetria, в котором автор оперирует исключительно кратными величинами. Пропорции, согласно теории Витрувия, —результат приведения всех размеров к нужному масштабу (уменьшению или увеличению относительно роста человека). Они являются практическим инструментом архитектора и скульптора. Важное значение в теории Витрувия имеет понятие модуса (лат. modus — «протяжение, предел, положение«), или лада, — согласованности всех частей формы на основе какого-либо элемента (чаще всего модуля). Модальность, или ладовость, придает пропорциональному строю эмоциональную окраску, тональность. Витрувий и его последователи, создатели архитектурной теории Классицизма, выделяли три основных модуса: дорический, ионический и коринфский.

Далее к системе математического расчета пропорций прилагается эвритмия (греч.eurhythmia — «стройность, ритмичность«) — система нюансирования оптических поправок. Она создает «приятную внешность и подобающий вид» (лат. venusta species et commoduscue aspectus). Примечательно еще одно определение Витрувия: пропорция — это то, «чтокажется гармоничным» (т. е. математическая закономерность с поправками на особенность зрительного восприятия). Согласно одной из концепций, в античном искусстве существовало два течения, условно называемые «симметрическим» и «эвритмическим«. Они могут быть соотнесены саполлоновским и дионисийским началами в искусстве либо с «классическим» и»современным» стилями (такие формулировки встречаются у античных авторов). Модуль в истории архитектуры также не является постоянной величиной. Основным модулем всегда был «фут» (греч. pous — «стопа, нога»). Его размер в разное время ив разных областях античного мира колебался в пределах 0,295—0,310 м. Длина восточной части наоса и ширина главного фасада Парфенона в Афинах равняется ста греческим футам. Эта исходная мера заложена в пропорциях многих классических сооружений: храма Посейдона в Пестуме, Гефестейона в Афинах, базилики Максенция и Константина и огромного Пантеона в Риме. Создается впечатление, что эта мера была неписанным правилом, хотя она не имела символического значения, не сказывалась на внешнем облике здания или прочности его конструкции. В то же время римляне, которые оперировали в своей архитектуре кратными числами, в качестве модуля избирали 5/2 каких-либо единиц линейной меры: локтей или футов. Эту странность можно объяснить тем, что при любых построениях на основе золотого сечения отношение 5:2 дает удобные производные (чаще получался модуль, равный 5 римским футам, или 1,55 м). По канону Витрувия, модуль четырех колонного фасада здания (за модуль принимали нижний диаметр колонны) равняется 1/27 его ширины, шести колонного — 1/42 части. В эпоху Итальянского Возрождения Дж. Виньола делил модуль на разное количествопарт (итал. parte — «часть»), архитектор А. Палладио — на минуты(лат. minuta — «мелочь«). Л. Б. Альберти в качестве модуля использовал одну шестую роста фигуры человека. В Средневековье система пропорционирования была проще. Типичная схема центрических храмов заключалась в том, что всю постройку вписывали в квадрат со стороной в 100 традиционных футов. Для базилик удлиненного плана длину храма устанавливали по диагонали квадрата, построенного на ширине главного фасада. Такая схема восходит к системе, принятой в ранней античности. В большинстве случаев у храмов разных типов высота вместе с куполом равняется длине нефа (с апсидой либо без апсиды). В византийских иконах, мозаиках и фресках наблюдался отказ от античного принципа антропометрии и поиска наиболее гармоничных природных пропорций. Средневековый способ пропорционирования можно назвать плоскостной, или планиметрической, схематизацией. В техническом аспекте он имел явные преимущества, поскольку позволял даже неумелым мастерам легко пользоваться общепринятой схемой. Однако происхождение этих схем объясняется не стремлением демократизировать искусство, а особенным пониманием изобразительного пространства. Объем физических тел и физическое пространство в средневековом изобразительном искусстве обесценивались, они не имели принципиального значения, поэтому объемные и пространственные факторы не могли играть существенной роли в системе пропорционирования изображений.

Отсюда типичная округлость голов, получаемая с помощью циркуля, свойственная в равной степени иконописным образам Св. Петра и Павла, Андрея, Св. Николая, Ильи и других. Подобный канон сохраняется в произведениях Джотто, Чимабуэ, даже при ракурсных изображениях и перспективном сокращении фигур вертикальные размеры «трех кругов» остаются при этом неизменными. Согласно концепции «соответствий» и утверждению Августина Блаженного (354—430; Отцы Церкви), Ноев ковчег имел отношения сторон 300:50:30 локтей, таковы же должны быть пропорции идеальной человеческой фигуры — рост, ширина и толщина должны соотноситься как 30:5:3 (так называемый августиновский канон). Средневековая теория пропорций (в отличие от свода технических правил изображения) неотрывна от метафизического понимания формы и пространства. Эта теория, как отмечал Э. Панофский, не была связана с потребностями изобразительного искусства. Даже более того, «как только подобная связь возникала, теория пропорций вырождалась в свод практических правил,терявший всякую связь с гармонической космологией«. Характерно, что средневековые авторы, изучая трактат Витрувия, многое из него заимствовали, но полностью игнорировали рассуждения о пропорциях. В средневековой арабской эстетике пропорциональность также не входит в число двадцати категорий прекрасного. Только в эпоху Итальянского Возрождения метафизика и техника пропорционирования снова соединяются. Гармоничные пропорции фигуры человека, здания, статуи рассматривали как непременное условие создания произведения искусства — отражения предустановленной Божественной красоты. При этом метафизическое толкование прекрасного весьма неустойчивым образом соединялось с рациональными приемами пропорционирования. Ренессансные ученые-гуманисты по-новому прочли Витрувия, а затем через арабские переводы — сочинения Аристотеля и Платона. В симметрии спиральной раковины наутилуса увидели образ Вселенной и численный ряд Фибоначчи. В результате древнегреческая «соразмерность«(греч. Symmetria) обрела метафизический смысл. Гравюра А. Дюрера «Адам и Ева«(1504) родилась в результате штудий пропорций фигуры человека по трактату Витрувия, в которых голова составляет 1/8 высоты фигуры. Однако в отличие от своих предшественников Дюрер использовал не один, а три канона пропорций фигуры (1:9,1:8, 1:7) в зависимости от характера изображаемого персонажа. Л. Б. Альберти в трактате «Десять книг о зодчестве» (1444—1450) не удовлетворяется цитированием Витрувия, а изобретает собственные отношения и модули. Монах-францисканец Л. Пачьоли разрабатывает собственную теорию математической гармонии. В 1487 г. он опубликовал трактат «Сумма арифметики и геометрии«. Основная идея, которая волновала рациональномыслящих художников, заключалась в том, каким образом согласовать прекрасные пропорции природного объекта, поддающиеся математическому анализу, с пропорциями изображения этого объекта на плоскости бумаги, холста или в массиве мраморного блока. Эта двойственность объясняет путаность многих рассуждений Леонардо да Винчи и противоречия в трактате А. Дюрера «О пропорциях человеческого тела» (1528). Художникам требовался не абсолютный канон красоты, а система относительных пропорций, которая позволяла бы сохранять гармоничные отношения частей,увеличивая или уменьшая композицию в требуемом масштабе. Тогда-то, возможно впервые, была осознана главная идея искусства пропорционирования: не вычислять, а создавать впечатление гармонии, когда большое кажется не столь огромным, а малое — не таким малым. Другими словами, пропорционирование было поставлено в зависимость не только от конструкциии абсолютных размеров объекта, но и от масштаба —зрительной оценки величины. Масштабное или, что то же самое, пространственное понимание пропорций не было известно ни древним эллинам, ни средневековым мастерам. Однако примечательно, что в эпоху Возрождения наиболее консервативным мыслителем оказался гениальноодаренный Леонардо да Винчи. Он настойчиво продолжал искать гармонию пропорций исключительно в природе, т. е. в конструкции природного объекта, например в анатомическом строении тела человека, расширяя сферу наблюдений и пытаясь вывести некие усредненные, идеальные данные. Отчасти этим можно объяснить тот факт, что Леонардо не удалось обобщить собранные им сведения в единую систему. Подобная задача попросту не имеет решения, даже с учетом «оптических поправок«.

Сознавая связь методики пропорционирования с вопросами симметрии, масштабности, перспективы, движения и ритма, Дюрер прибегал к геометризации,так называемой «кубической системе«, наглядно иллюстрирующей эти связи. Именно такое, динамичное, пропорционирование привлекало художников Маньеризма и Барокко XVI—XVIII вв. Мастера Классицизма, напротив, оставались приверженцами античной теории симметрии рациональных пропорций. На фреске Рафаэля «Афинская школа» наскрижали рядом с фигурой Пифагора изображена «пифагорова диаграмма«— символ античной теории гармонии. Своеобразно, но аналогично западноевропейской, складывалась система пропорционирования в древнерусском искусстве. Как древние египтяне, а затем эллины, русские зодчие использовали мерный шнур, который называли «золотым поясом«. Его длина составляла четыре греческих фута (123—124 см). Существовали и деревянные «мери́ла» с делениями. Их применение обеспечивало взаимосвязь рядов гармонически связанных величин. При первом знакомстве с древнерусскими мерами длины удивляет наличие не одной, а нескольких, именно шести, са́женей (от сягать — протягивать руку), к тому же выраженных дробными числами.

Предполагают, что эта система мер заимствована южными славянами через Византию из Древней Греции. Ее построение осуществлялось в так называемых»вавилонах» — геометрическом подобии форм, связанных антропоморфными отношениями. Если вписать в подобный «вавилон«древнерусские меры длины, то мы получим фигуру, несколько отличную, но в принципе сходную с египетской системой диагоналей. А при наложении этой системы на окружность с вписанной в нее фигурой человека увидим совпадение с ренессансной системой пропорций по канону Леонардо да Винчи. Даже с первого взгляда очевидна общность древнерусских мер длины и западноевропейской системы пропорционирования. Слово «сажень» означает то же, что по-гречески «орги́йя» (расстояние между простертыми руками; от греч. orego — «простирать»). Мерная сажень соответствует греческой оргийе, или 6 футам, что составляет сторону квадрата в системе пропорционирования человеческой фигуры, предложенной Витрувием. Этот же размер равняется 24 палестам (древнегреческая мера длины в четыре пальца). Диаметр вписанной окружности (по схеме Витрувия) представляет собой «косую» оргийю, или 30 палестов. Разница двух оргий равняется 6 палестам (по византийской системе мер), или одному «локтю». Отношение длины распростертых рук к диаметру окружности в рисунке Леонардо да Винчи при любом росте человека дает «золотое число». Расстояние между распростертыми руками служило главной единицей мер в течение всего Средневековья как на Западе, так и на Востоке Европы.Великая косая сажень относится к мерной как диагональ к стороне квадрата (√ 2:1). «Сажень без чети» (четверти) является диагональю половины этого же квадрата и т. д. Второй взаимосвязанный ряд величин образуется делением каждой сажени пополам: полусажень, локоть (1:4 сажени), пядь (1:8 сажени). Отношение мерной сажени (176,4) к сажени без чети (197,21) равно 0,9:1; прямой сажени (152,76) к мерной (176,4) равно 5:6; косой сажени (216) к великой косой (249,46) равно 7:8. Таким образом, независимо от размеров здания, применением этой шкалы величин в древнерусской архитектуре возникали отношения, совпадающие с теми, которые использовал А. Палладио в Италии, и числами ряда Фибоначчи (1:1:2:3:5:8). Вторым эталоном был мерный шнур «сока́рь» (греч.sokarion — «сильный«) длиной в 10 оргий (иногда в 12). В древнерусской архитектуре за модуль принимали длину бревна «венца» либо кирпич. Квадратная клеть — основной элемент деревянной постройки — требовала проверки правильности прямых углов. Эту операцию осуществляли с помощью мерного шнура размером в диагональ квадрата (обе диагонали должны быть равны). Таким образом возникало сразу два модуля — ме́рная сажень (сторона квадрата) и великая косая сажень (диагональ квадрата). Далее на диагонали строили новый квадрат. Так без вычислений получали удвоенную площадь. Все остальные производные связаны отношениями квадратов различных величин и их диагоналей. Эту систему и называли на Руси «вавилонами«. Древнерусскую систему диагоналей переносили в вертикальную плоскость, размечая таким образом пропорции стен, оконных и дверных проемов, которые также оказывались антропоморфными. Принципы пропорционирования перенесли в каменное зодчество, поэтому стены русских крепостей и башен также часто соответствуют отношениям квадрата и его диагонали. Таким образом, очевидно, что строители разных стран и эпох прибегали к аналогичным системам пропорционирования, связанным антропоморфными отношениями. Отсюда, в частности, символическое значение изображений вавилонов в качестве знаков «строительной мудрости» наподобие западноевропейских. Как на Западе, так и на Востоке пропорции мужской фигуры следовали квадрату «золотого числа» (2,618034 — полный рост, отношения нижней к верхней части, т. е. длины ног и таза к торсу и голове: 1,618:1). В начале XX в. русский архитектор И. В. Жолтовский (1867—1959), поклонник творчества А. Палладио, предложил использовать «удвоенную третью величину», прибавив ее к классическому ряду: 1; 0,618; 0,382; 0,236; 0,472 (0,236×2 = 0,472). Производным метода численного пропорционирования является прием гармонизации величин, основанный на «правиле прямого угла«. В геометрии существует аксиома о том, что диагонали подобных прямоугольников (разновеликих, но с равными отношениями сторон) будут (в зависимости от пространственного положения прямоугольников) либо параллельными, либо перпендикулярными. Использование этой аксиомы позволяет без вычислений добиваться сложнейшего «всепроникающего подобия» целого и множества разновеликих деталей. Архитекторы до сих пор пользуются «правилом прямого угла» и «обратным методом«. Вначале строят с помощью рейсшины ряд параллельных и перпендикулярных диагоналей, а затем на них — прямоугольники необходимого размера: фасады, проемы, членения стен. Отношения сторон этих прямоугольников будут равны, что обеспечивает подобие целого и деталей. Эта музыка отношений величин складывается в гармоничное звучание, получившее наименование «гармонического резонанса» (от лат. resonare — «звучать в ответ, откликаться«). Когда мы созерцаем произведение классического искусства, входим в здание классической архитектуры (не обязательно в храм), невольно замирает дыхание, учащается пульс. В этом состоянии умеряется резкость движений и суета. Наш организм от природы настроен на «золотые» ритмические отношения, и когда он попадает в пространство, организованное на тех же основаниях — пропорциях, симметрии и ритме гармонических интервалов, тогда (вначале на физиологическом, а затем на уровнях эстетического и художественного сознания) возникает явление «гармонического резонанса«, обладающее громадной силой воздействия. В этом случае даже простая строительная конструкция или пространство заурядного пейзажа, независимо от идеологического содержания, преображается в художественно-образную целостность, имеющую власть над человеком. Возникает ощущение величия, значительности, рождается чувство возвышенного (независимо от размеров воспринимаемого объекта). Такова сила антропометрических пропорций. С переходом в 1795 г. от античной системы гармонично связанных мер на искусственную метрическую систему эффект гармонического резонанса стал невозможен. Современная архитектура чужда человеку прежде всегопропорционально. И человек всегда будет к ней равнодушен. Более того: продолжительное пребывание в урбанистической среде неклассической архитектурынебезопасно с психологической точки зрения. Одним из первых эту опасность осознал французский архитектор Ле Корбюзье. Убедившись на собственном опыте в изъянах индустриального метода изготовленияархитектурных деталей на основе единой метрической системы мер, Ле Корбюзье в 1945—1948 гг. создал инструмент пропорционирования, «настроенный» на шкалу «золотых отрезков«. Причем на эту идею его натолкнуло правило прямого угла.

Вначале французский архитектор попытался совместить правило прямого угла, которое он исследовал в классической архитектуре и живописи, с античной системой парных мер. Затем Ле Корбюзье разработал две шкалы гармонично возрастающих величин в пропорции золотого сечения. Основой «красного ряда» величин послужила величина 108 см (условное расстояние от уровня земли до пуповины человека), а второго, «синего ряда» — удвоенная величина: рост человека с поднятой рукой — 216 см. Существенно, что условность исходных величин не влияет на гармонию пропорций(согласно «Канону» Поликлета, идеальная высота фигуры равна 261,8 см — квадрат золотого числа, в древнерусском вавилоне — 176,4 см). Однако изобретение Ле Корбюзье не оправдало возложенных на него надежд. В индустриальном мире удобнее пользоваться метрической системой кратных отношений, чем «золотой шкалой» с множеством мер. Ле Корбюзье разрабатывал свой модулор, изучая классическую архитектуру. Однако и архитекторов Классицизма подстерегала неудача, когда они подменяли иррациональное пропорционирование простыми метрическими отношениями величин. Так, К. Росси, создавая Театральную улицу вПетербурге, взял за основу композицию улицы Уффици во Флоренции (Дж. Вазари, 1559—1565), но применил не иррациональные, а простые кратные отношения величин: длина улицы 220 м, ширина и высота 22 м. В результате возникает ощущение стесненности и монотонности. |

shedevrs.ru

Аниме: пропорции фигуры человека

Аниме: Пропорции фигуры человека

Для того, что бы научиться изображать фигуру человека необходимо знать и помнить относительные пропорции тела. Только усвоив и поняв, как правильно разместить центр тела, как ширина плеч соотносится с шириной талии, на каком уровне находятся локти и запястья можно нарисовать то, что будет действительно смотреться. Только усвоив все относительные пропорции, можно понять какую часть тела и как изменить для достижения нужного эффекта в аниме. Давайте сперва рассмотрим пропорции классической фигуры, а затем, на ее основе попробуем определить наиболее распространенные стили рисования анимешных героев.

Для того, что бы нарисовать человека, давайте поставим на бумаге две точки. Верхняя точка для макушки, нижняя для ступней. Теперь соединим их линиями и разделим на восемь равных частей. Почему именно восемь? Потому что высота идеальной человеческой фигуры — восемь голов. Вообще, голова является наиболее универсальной единицей измерения, если говорить о человеке : ). Поэтому дальше все будем мерить именно в головах.

Ширина фигуры в самом широком месте равна двум целым и одной трети головы. Обратите внимание, что на данном этапе нет необходимости следить за правильностью анатомии. Главное — это запомнить и держать в голове соотношения частей тела установленным делениям. Забегая вперед, стоит еще заметить, что в аниме, да и в манге тоже, анатомия сильно упрощается и тратить много сил на заучивание всех анатомических подробностей, думаю не стоит. Хотя полностью игнорировать ее тоже нельзя. Главное запомнить основные группы мышц.

Теперь давайте рассмотрим фигуру с трех сторон — спереди, сбоку и сзади. Советую самостоятельно выполнить эти рисунки. Не слепо срисовывая, а именно рисуя, как нравится, главное — учитывать соотношения частей тела. Особое внимание обратите на относительные размеры плеч, бедер и икр. Так же стоит заметить, что расстояние между сосками, составляет одну голову. Талия немного шире, чем голова. Запястья опускаются немного ниже промежности, а локти почти на одной линии с пупком. Низ коленей находится на расстоянии одной четверти фигуры от нижней точки. Плечи находятся на расстоянии одной шестой от макушки.

Женская фигура относительно уже — две головы в самой широкой ее части. Соски опускаются немного ниже чем у мужчины. Ширина талии равна одной голове. Спереди бедра чуть шире, чем подмышки, а сзади уже. В зависимости от ситуации ноги ниже колен можно удлинить. Запястья находятся на одном уровне с промежностью. Рост, равный примерно 170 см, считается идеальным для девушки на каблуках, хотя, конечно, в действительности, средняя девушка имеет гораздо более короткие ноги и более тяжелые бедра. Очень хорошо запомните то, что пупок у женщины ниже линии талии, а у мужчины либо ниже, либо на том же самом уровне. По вертикали, расстояние между сосками и пупком равно одной голове, но и соски и пупок находится ниже, чем линии делений. Локти находятся выше пупка. Очень важно помнить различия между женской и мужской фигурами.

Если рассмотреть рисунки людей, выполненные с использованием разных относительных пропорций, можно увидеть почему реальные или, по другому, нормальные пропорции выглядят не очень привлекательно. Особенно это важно в манге, где искажение используется, как основной художественный прием. Большинство художников рисуют людей, выше восьми голов, а при рисовании разнообразных героев и «сверхлюдей» очень эффективным будет использование «девяти головой» меры. Стоит также отметить, то, что по мере увеличения роста фигуры, ее центр смещается все ниже. Советую нарисовать каждую из этих фигур сбоку и сзади, учитывая все рассмотренные ранее пропорции. Стоит обратить внимание на тот момент, что если вы захотите нарисовать более низкого или более высокого человека, то надо не увеличивать «число голов», а изменять величину меры, т.е. вытягивая или сужая размер головы персонажа.

Все вышесказанное относилось к пропорциям фигуры взрослого, сформировавшегося человека. Теперь рассмотрим, каковы же пропорции у детей разного возраста. Масштаб на данном рисунке подразумевает то, что ребенок будет расти до тех пор, пока не станет нормальным, взрослым мужчиной высотой в восемь голов. Если, к примеру, вы захотите нарисовать мужчину или женщину (примерно на полголовы ниже, чем мужчина) рядом с пятилетним мальчиком, то можно использовать данную схему как ориентир для подбора нужной пропорции. Дети младше десяти лет нарисованы чуть более низкими и круглолицыми, чем обычный ребенок, для создания большего эффекта. Рост детей, десяти лет и старше, чуть вытянут по той же самой причине.

Рассчитайте на сайте немецкие окна пвх Профиль.villaanna.com.ru

Анализ изображений 11 деревянных панелей, найденных в 1912 г. в гробнице зодчего Хеси-Ра в Саккара, доказывает (во всяком случае геометрически), что в них зашифрован «ключ» золотого сечения. Хеси-Ра стал одиннадцатым верховным жрецом. Заглавная панель имела название «декан» (греч. dekanos— «десятник«), а два жезла, изображенные в руках Хеси-Ра (в отношении: 0,882 и 0,5 или √5:1), являются не чем иным, как инструментом, позволяющим без математических вычислений пользоваться всеми функциями золотого сечения. Перед фигурой сидящего жреца-зодчего показан столик, на котором установлен камертон — инструмент настройки звука на гармоничную частоту.

Анализ изображений 11 деревянных панелей, найденных в 1912 г. в гробнице зодчего Хеси-Ра в Саккара, доказывает (во всяком случае геометрически), что в них зашифрован «ключ» золотого сечения. Хеси-Ра стал одиннадцатым верховным жрецом. Заглавная панель имела название «декан» (греч. dekanos— «десятник«), а два жезла, изображенные в руках Хеси-Ра (в отношении: 0,882 и 0,5 или √5:1), являются не чем иным, как инструментом, позволяющим без математических вычислений пользоваться всеми функциями золотого сечения. Перед фигурой сидящего жреца-зодчего показан столик, на котором установлен камертон — инструмент настройки звука на гармоничную частоту. Античное искусство установило идеальные пропорции и для головы человека, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин. Каждую из этих половин можно, в свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю — линией волос, а нижнюю —основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа.

Античное искусство установило идеальные пропорции и для головы человека, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин. Каждую из этих половин можно, в свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю — линией волос, а нижнюю —основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа.

Средокрестие представляет собой в плане квадрат Л. Б. Альберти в проекте западного фасада церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1458) применил оригинальный прием сочетания квадратуры и средневековой триангуляции: фасад вписан в три равных квадрата. В поперечном сечении по средокрестию многие базилики представляют собой квадрат, диагональ которого, поднятая в вертикальную плоскость, дает высоту барабана до основания купола. Другим модулем является диагональ подкупольного квадрата. Все вариации осуществляются в пределах одной схемы.

Средокрестие представляет собой в плане квадрат Л. Б. Альберти в проекте западного фасада церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1458) применил оригинальный прием сочетания квадратуры и средневековой триангуляции: фасад вписан в три равных квадрата. В поперечном сечении по средокрестию многие базилики представляют собой квадрат, диагональ которого, поднятая в вертикальную плоскость, дает высоту барабана до основания купола. Другим модулем является диагональ подкупольного квадрата. Все вариации осуществляются в пределах одной схемы. В «Учебнике афонских иконописцев» за единицу всех размеров фигуры принимается лик (в Италии — testa— «голова«). Длина лица укладывается девять раз в высоте фигуры (что отлично от античных пропорций) и,в частности, три раза в высоте торса. Лик делится на три равные части по высоте независимо от характера изображаемого персонажа: высота лба, носа и от основания носа до подбородка. Голова, по византийскому канону, строится в «схеме трех радиусов«.

В «Учебнике афонских иконописцев» за единицу всех размеров фигуры принимается лик (в Италии — testa— «голова«). Длина лица укладывается девять раз в высоте фигуры (что отлично от античных пропорций) и,в частности, три раза в высоте торса. Лик делится на три равные части по высоте независимо от характера изображаемого персонажа: высота лба, носа и от основания носа до подбородка. Голова, по византийскому канону, строится в «схеме трех радиусов«. Более перспективными оказались труды Дюрера и итальянских маньеристов последующей эпохи. Отказавшись от создания «идеальной фигуры«, тяготевшей над сознанием итальянцев, Дюрер разрабатывал пропорции «характерных типов«головы и фигуры человека, включая детские и гротескные, избегая, однако, как он сам писал, «прямого уродства«. Художник составил 26 серий «характерных рисунков«с вариациями пропорций.

Более перспективными оказались труды Дюрера и итальянских маньеристов последующей эпохи. Отказавшись от создания «идеальной фигуры«, тяготевшей над сознанием итальянцев, Дюрер разрабатывал пропорции «характерных типов«головы и фигуры человека, включая детские и гротескные, избегая, однако, как он сам писал, «прямого уродства«. Художник составил 26 серий «характерных рисунков«с вариациями пропорций.

Leave a Comment