Биография васнецова в м: Описание картин Васнецова, биография Виктора Михайловича

24.07.2021

Разное

Разное

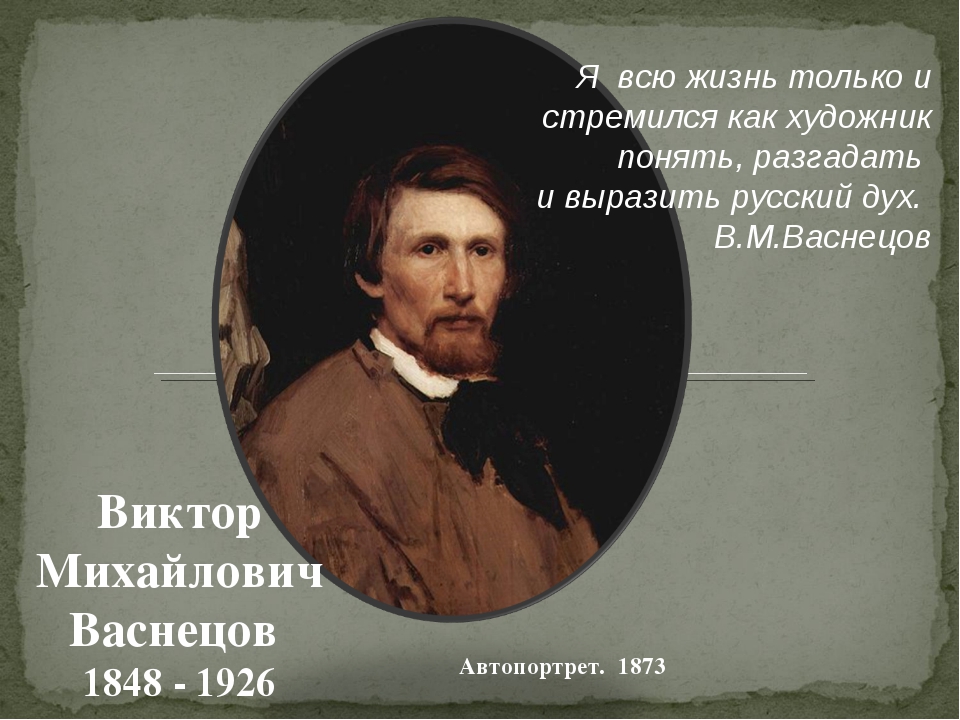

Васнецов В.М. — Биография, картины

РАБОТЫ

Я всегда был убежден, что […] в сказках, песне, былине, драме сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим.

В.М. Васнецов

Виктор Михайлович Васнецов — один из самых знаменитых русских художников XIX века.

Его называли «истинным богатырем русской живописи». Он первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжетам. Но именно этот Васнецов — автор «Алёнушки», «Богатырей», «Ивана-Царевича на Сером Волке», широко репродуцируемых в течение многих лет огромными тиражами в школьных учебниках, на календарях, ковриках, конфетных и папиросных коробках, — вошел в массовое сознание, заслонив истинное лицо художника.

Васнецов был одним из первых мастеров русской живописи, кому стали тесны рамки станковой картины и кто «обратился к украшению жизни», взялся за самые разнообразные области искусства — театральную декорацию, архитектуру, прикладное искусство и иллюстрацию.

Он знал восторженное преклонение и холодно-сдержанное, до полного неприятия, отношение к своему творчеству, огромный успех и резкую, граничащую с хулой, критику своих работ.

«Я только Русью и жил».

Эти слова художника характеризуют смысл и значение его творчества. Имя Виктора Михайловича Васнецова одно из самых известных и любимых среди имен русских художников. Его твopчeское наследие интересно и многогранно. Талант живописца проявился во всех областях изобразительного искусства. Картины бытового жанра и поэтические полотна на сюжеты русских народных сказок, легенд, былин; иллюстрации к произведениям русских писателей и эскизы театральных декораций; портретная живопись и орнаментальное искусство; росписи на исторические сюжеты и архитектурные проекты таков творческий диапазон художника.

Васнецова-архитектора с благодарностью вспоминают посетители Третьяковской галереи: по проекту художника был оформлен фасад этого изящного здания. Но глaвное, чем обогатил художник русское искусство, это пpoизведeния, написанные на основе народного творчества.

Но глaвное, чем обогатил художник русское искусство, это пpoизведeния, написанные на основе народного творчества.

Васнецов Картины биография Vasnetsov Viktor

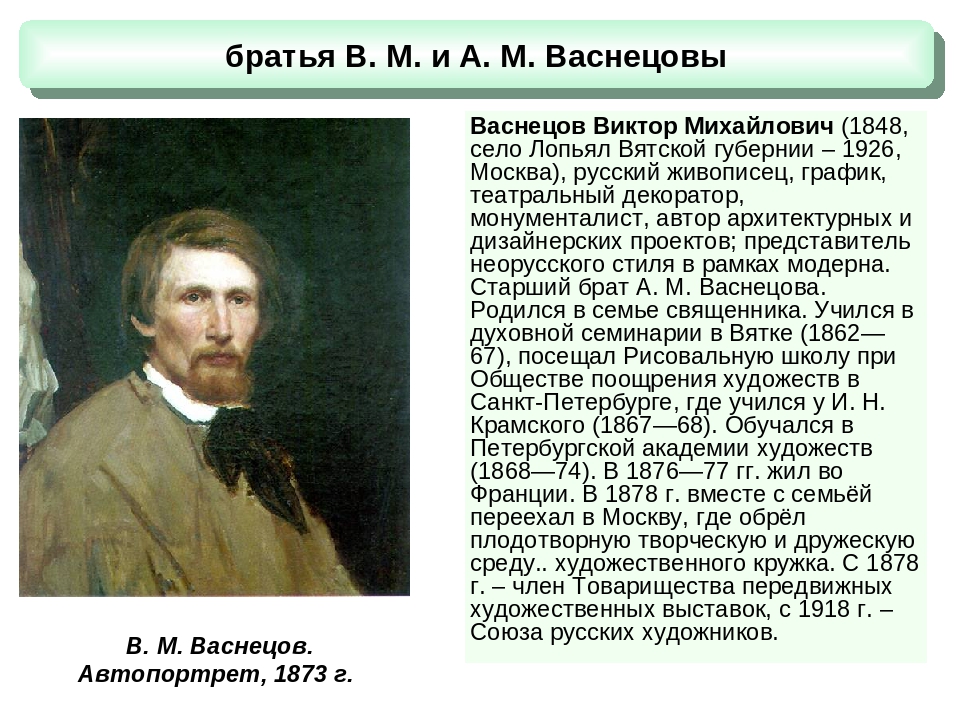

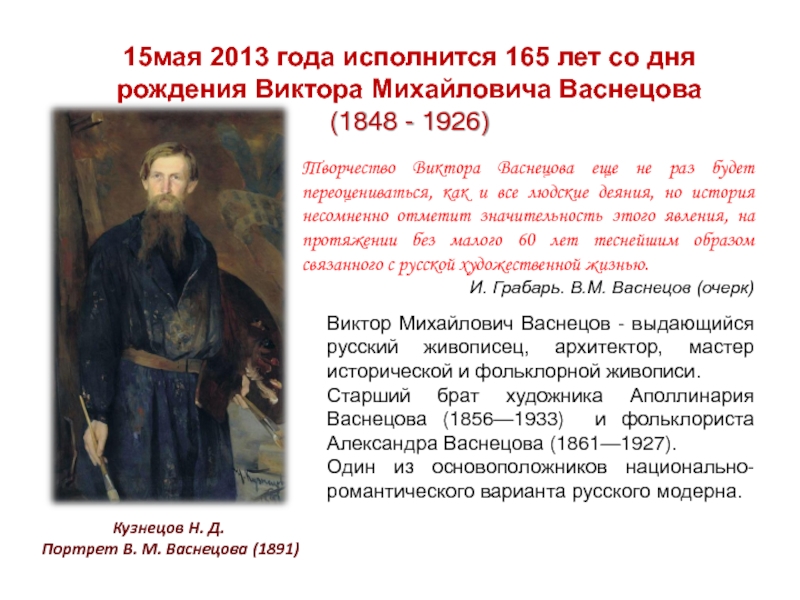

Васнецов Виктор Михайлович (Vasnetsov Viktor Mikhailovich), великий русский художник и график, один из основоположников русского модерна в его национально-романтическом варианте. Родился в селе Лопьял (Вятская губерния) 3 (15) мая 1848 года в семье священника. Учился в духовной семинарии в Вятке (1862-1867), затем в рисовальной школе при Обществе поощрения художеств в Петербурге (где наставником Васнецова был известный живописец Иван Николаевич Крамской) и в петербургской Академии художеств (1868-1875).

Богатырь, 1870-е годы, Третьяковская галерея

Бродячие нищие певцы, 1873, Кировский музей

Книжная лавочка, 1876, Третьяковская галерея

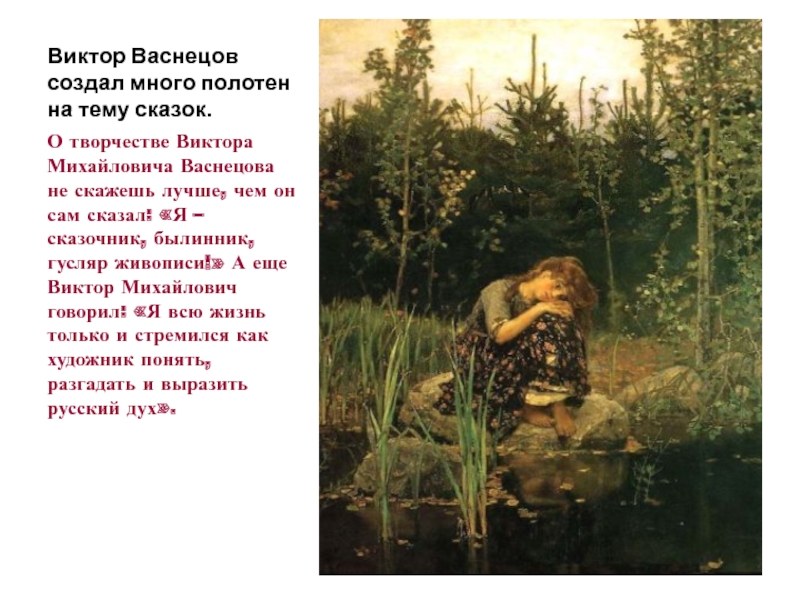

Патриот и славянофил Виктор Михайлович Васнецов – основоположник особого «русского стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна. Живописец преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с волнующей атмосферой поэтической легенды или сказки;

впрочем, и сами сказки зачастую становятся у него темами больших философских полотен.

Живописец преобразовал русский исторический жанр, соединив мотивы средневековья с волнующей атмосферой поэтической легенды или сказки;

впрочем, и сами сказки зачастую становятся у него темами больших философских полотен.

Среди этих живописных былин и сказок Васнецова – картины «Витязь на распутье» (1878, Русский музей, Санкт-Петербург), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (по мотивам сказания «Слово о полку Игореве», 1880), «Аленушка» (1881), «Богатыри» (1898), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897; все картины – в Третьяковской галерее). Некоторые из этих произведений («Три царевны подземного царства», 1881, там же) представляют уже типичные для модерна декоративные картины-панно, переносящие зрителя в мир грез.

Ковер-самолет, 1880, Нижегородский музей

После побоища князя

Игоря с половцами, 1880, ГТГ

Аленушка, 1881, Третьяковская галерея

Бой скифов со славянами, 1881, Русский музей

Витязь на распутье, 1882, Русский музей

Три царицы, 1884, Музей русского искусства, Киев

Тот же сказочный мир оживал в новаторских театральных работах Васнецова, в его эскизах к постановке пьесы-сказки

русского писателя и драматурга Александра Николаевича Островского «Снегурочка» на домашней сцене российского промышленника и мецената

Саввы Ивановича Мамонтова в Абрамцево (акварель, 1881-1882).

Принципы «русского стиля» мастер развивал также в области архитектуры и дизайна: по эскизам Васнецова, стилизующим древнерусскую старину, в Абрамцево были возведены церковь Спаса Нерукотворного (1881-1882) и «Избушка на курьих ножках» (1883), а в Москве – памятный крест на месте убийства великого князя Сергея Александровича в Кремле (1905, уничтожен при советской власти, воссоздан на территории московского Новоспасского монастыря) и фасад Третьяковской галереи (1906).

Иван Царевич на Сером Волке, 1889, Третьяковская галерея

Сирин и Алконост. Птицы радости и печали, 1896, ГТГ

Гамаюн, птица вещая, 1897, Художественный музей, Махачкала

В харчевне, 1874, Харьковский художественный музей

Известие о взятии Карса, 1878, Художественный музей, Саратов

Преферанс, 1879, Третьяковская галерея

О картине «Известие о взятии Карса».

Русско-турецкая война вызвала небывалый патриотический подъем в русском обществе.

Особо укреплённая турецкая крепость Карс была взята после месячной осады штурмом в ночь на 6 ноября 1877 года силами 21-й пехотной дивизии под командованием генерала Ивана Даниловича Лазарева.

Сюжет картины и повествует об этом событии: во всех российских газетах было опубликовано сообщение о падении крепости Карс, и весть о победе русских войск горячо обсуждается возле трактира случайными прохожими и завсегдатаями заведения.

Эта картина Васнецова была представлена на VI выставке художников-передвижников в 1878 году.

Русско-турецкая война вызвала небывалый патриотический подъем в русском обществе.

Особо укреплённая турецкая крепость Карс была взята после месячной осады штурмом в ночь на 6 ноября 1877 года силами 21-й пехотной дивизии под командованием генерала Ивана Даниловича Лазарева.

Сюжет картины и повествует об этом событии: во всех российских газетах было опубликовано сообщение о падении крепости Карс, и весть о победе русских войск горячо обсуждается возле трактира случайными прохожими и завсегдатаями заведения.

Эта картина Васнецова была представлена на VI выставке художников-передвижников в 1878 году.Картины Васнецова Часть 1 ►

Картины Васнецова Часть 2 ►

Росписи Васнецова Часть 3 ►

Биография Виктора Васнецова — биография Васнецова В.М.

Дата рождения:15 мая 1848 годаДата смерти: 23 июля 1926 года

Место рождения: Лопьял, Вятская губерния

Виктор Михайлович Васнецов – знаменитый художник. А так же Васнецов В. М. известен как архитектор.

М. известен как архитектор.

Виктор появился на свет в небольшом селе Вятской губернии, его отцом был священник православной церкви Михаил Васильевич. Наверное, это и стало причиной того, что Виктор тоже стал обучаться в духовном училище, а после и в Вятской духовной семинарии. Параллельно занимался рисованием. Рисование захватило ум и душу юноши и он решил оставить семинарию практически перед её окончанием. Молодой человек отправился в петербургскую Академию художеств.

Первым наставником в Петербурге у Васнецова был И.Н. Крамской, затем последовало академическое образование уже в Академии художеств. Это были довольно сложные годы, так как молодой студент нуждался и вынужден был подрабатывать, давая частные уроки, иллюстрировать издания. В то же время именно в Академии завязалось знакомство с Репиным, Стасовым, Крамским.

Получив образование, начал выставляться, сначала при Академии, а затем и полностью самостоятельно. Картины, написанные в этот ранний период творчества, имели чаще всего бытовые сюжеты. Немного позже Васнецов обратился к богатой истории Руси и создал «Ивана–Царевича на сером волке», «Алёнушку». Работы имели успех, и в 1893 году пришло признание в виде должности действительного члена Академии художеств.

Немного позже Васнецов обратился к богатой истории Руси и создал «Ивана–Царевича на сером волке», «Алёнушку». Работы имели успех, и в 1893 году пришло признание в виде должности действительного члена Академии художеств.

Духовное образование не прошло даром, и в поздние периоды своего творчества Васнецов много времени уделял религиозным темам, участвуя в росписи храмов

В 1912 году получил дворянское звание, а спустя еще три года стал сотрудничать с другими именитыми художниками своего времени на поприще учреждения «общества возрождения художественной Руси». Работал над темами, взятыми из русских народных сказок, так появился «Кощей бессмертный».

В 1926 голу, 23 июля, Васнецов скончался, в своей мастерской, во время работы над картиной.

Достижения Виктора Васнецова:

• Автор известных проектов, таких как церковь Спаса Нерукотворного, расположенная в Абрамцево, особняка Цветкова на Пречистенской наб., пристройки к Третьяковской галерее.

• Стал известен как один из первых мастеров, работавших над фольклорными темами.

• Написал множество картин, находящихся в настоящее время в лучших музеях России.

Даты из биографии Виктора Васнецова:

• 1958 г. начал обучение в духовном училище

• 1868 г. начал обучение в Академии художеств

• 1876 г. начало поездки в Париж

• 1893 г. стал членом Академии художеств

• 1912 г. получил звание дворянина

Интересные факты Виктора Васнецова:

• Являлся родным братом Апполинария Васнецова.

• Трудился над внутренним оформлением софийского собора Александра Невского, Спаса-на-Крови в Петербурге.

• В 1914 году стал автором марки, средства от реализации которой направлялись на благотворительные цели.

• Сам художник так же появлялся на нескольких марках, выпущенных как в СССР, так и в России.

• В России имеется четыре музея, посвященных художнику.

Художник Васнецов Виктор Михайлович

3 мая 1848 (село Лопьял Вятской губернии) — 23 июля 1926 (Москва)

Живописец, график, архитектор, художник декоративно-прикладного искусства, скульптор

Родился в семье сельского священника, старший брат художника Аполлинария Васнецова. Общее образование получил в Вятском духовном училище, а затем Вятской духовной семинарии (не окончил), где получил также первые навыки в рисовании у Н. А. Чернышова.

Общее образование получил в Вятском духовном училище, а затем Вятской духовной семинарии (не окончил), где получил также первые навыки в рисовании у Н. А. Чернышова.

В 1867 переехал в Петербург, в течение нескольких месяцев посещал уроки И. Н. Крамского в Рисовальной школе Общества поощрения художников. В 1868 поступил в ИАХ, занимался у П. В. Басина, В. П. Верещагина, С. М. Воробьева и П. П. Чистякова. В 1869 за постановку «Два обнаженных натурщика» и рисунок с натуры награжден малыми серебряными медалями. Годом позже за эскиз картины «Христос и Пилат» удостоен большой серебряной медали. В 1874 выпущен из Академии. С того же года начал участвовать в выставках ТПХВ, став членом Товарищества в 1878.

В 1876–1877 совершил поездку в Париж, в 1877 выставлял свои работы в Парижском салоне. После возвращения из Франции недолгое время жил в Вятке и Петербурге, в 1878 переселился в Москву. Сблизился с С. И. Мамонтовым. Лето 1879–1880 проводил в деревне Ахтырка близ подмосковной усадьбы Мамонтовых Абрамцево. Летние месяцы 1881–1885 работал в самой усадьбе. Принимал активное участие в деятельности Абрамцевского художественного кружка, театральных и литературных вечерах в доме Мамонтовых. В 1881–1882 оформил домашний спектакль «Снегурочка» по пьесе А. Н. Островского. В те же годы при участии В. Д. Поленова выполнил проект церкви Спаса Нерукотворного с часовней в Абрамцево. Занимался строительством и оформлением храма, в частности написал ряд икон для иконостаса, расписал клиросы, создал эскиз мозаичного пола. В 1883 по проекту Васнецова в Абрамцевском парке была построена беседка «Избушка на курьих ножках». В 1883–1884 по заказу Российского Исторического музея работал над живописным панно-фризом «Каменный век».

Сблизился с С. И. Мамонтовым. Лето 1879–1880 проводил в деревне Ахтырка близ подмосковной усадьбы Мамонтовых Абрамцево. Летние месяцы 1881–1885 работал в самой усадьбе. Принимал активное участие в деятельности Абрамцевского художественного кружка, театральных и литературных вечерах в доме Мамонтовых. В 1881–1882 оформил домашний спектакль «Снегурочка» по пьесе А. Н. Островского. В те же годы при участии В. Д. Поленова выполнил проект церкви Спаса Нерукотворного с часовней в Абрамцево. Занимался строительством и оформлением храма, в частности написал ряд икон для иконостаса, расписал клиросы, создал эскиз мозаичного пола. В 1883 по проекту Васнецова в Абрамцевском парке была построена беседка «Избушка на курьих ножках». В 1883–1884 по заказу Российского Исторического музея работал над живописным панно-фризом «Каменный век».

Своими работами художник быстро приобрел известность. Его картины были в крупнейших коллекциях русского искусства второй половины XIX — начала ХХ веков: П. М. Третьякова, К. Т. Солдатенкова, И. С. Остроухова, С. А. Бахрушина, С. И. Мамонтова, И. Е. Цветкова, М. П. Рябушинского, великого князя Сергея Александровича и многих других.

М. Третьякова, К. Т. Солдатенкова, И. С. Остроухова, С. А. Бахрушина, С. И. Мамонтова, И. Е. Цветкова, М. П. Рябушинского, великого князя Сергея Александровича и многих других.

Как театральный декоратор Васнецов сотрудничал с Частной русской оперой Мамонтова, выполнив эскизы костюмов и декораций к спектаклям «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Севильский цирюльник» Д. Россини (все — 1885), «Алая роза» Н. С. Кроткова (1886), «Чародейка» П. И. Чайковского. Принимал участие в деятельности столярно-резчицкой мастерской (с 1885), гончарной мастерской в Абрамцево (с 1890), создании там музея народного искусства. В 1890-х — 1900-х работал над проектами образцов мебели для Кустарного музея Московского земства и мастерских Сергиева Посада.

ПодробнееВ 1885 совершил поездку в Италию для ознакомления с византийскими мозаиками и живописью итальянского Возрождения, посетил Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим, Неаполь. С 1885 по 1891 жил в Киеве, где создавал росписи Владимирского собора, летние месяцы проводил в Абрамцево. В 1891 возвратился в Москву, до 1896 ежегодно ездил в Киев для завершения работ во Владимирском соборе. В 1891 при участии В. Д. Поленова спроектировал часовню над могилой А. С. Мамонтова.

С 1885 по 1891 жил в Киеве, где создавал росписи Владимирского собора, летние месяцы проводил в Абрамцево. В 1891 возвратился в Москву, до 1896 ежегодно ездил в Киев для завершения работ во Владимирском соборе. В 1891 при участии В. Д. Поленова спроектировал часовню над могилой А. С. Мамонтова.

В 1892 получил звание профессора. В 1893–1894 построил по собственному проекту дом с мастерской в Москве. В 1895 был избран почетным членом Реймской Академии художеств. В 1901 завершил работу над эскизами и картонами для мозаик храма Спаса на крови в Петербурге, начатую еще в 1883. В 1896–1904 выполнил эскизы иконостаса Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном, в 1899–1901 — картоны для мозаик православной церкви в Дармштадте, в 1901–1903 — эскизы росписи экстерьеров Грановитой палаты Московского Кремля. В 1900–1901 создал проект фасада и эскиз майоликового фриза Третьяковской галереи, который впоследствии был изготовлен на гончарном заводе «Абрамцево» в Бутырках и установлен в 1903. В 1899–1903 работал над проектом дома И. Е. Цветкова на Пречистенской набережной и эскизами майоликовых фризов для его оформления. В 1904–1913 выполнил иконы для иконостаса храма Александра Невского в Софии, в 1906–1911 — эскизы мозаик для собора Александра Невского в Варшаве.

В 1899–1903 работал над проектом дома И. Е. Цветкова на Пречистенской набережной и эскизами майоликовых фризов для его оформления. В 1904–1913 выполнил иконы для иконостаса храма Александра Невского в Софии, в 1906–1911 — эскизы мозаик для собора Александра Невского в Варшаве.

В 1899 в Петербурге прошла первая персональная выставка художника. За ней последовали выставки в 1903 и 1905 в Петербурге, 1904, 1910, 1911–1912 — в Москве.

В начале 1900-х Васнецов приобрел усадьбу в селе Ваньково Дмитровского уезда, названную им «Новое Рябово», где жил летние месяцы. В 1900 был избран действительным членом Музея изящных искусств в Москве, в 1902 — почетным членом Строгановского художественно-промышленного училища, в 1903 — почетным членом Киевского общества древностей и искусства, в 1908 — почетным членом Российского исторического музея. Вместе с братом Аполлинарием стал одним из основателей Художественно-исторического музея в Вятке. После революции 1917 входил в состав художественного объединения «Изограф».

Вместе с братом Аполлинарием стал одним из основателей Художественно-исторического музея в Вятке. После революции 1917 входил в состав художественного объединения «Изограф».

В 1924–1925 произведения мастера экспонировались на передвижной выставке русского искусства в США и Канаде. В 1926 в музее-усадьбе «Абрамцево» состоялась последняя прижизненная персональная выставка Васнецова. В 1927 в Государственной Третьяковской галерее прошла мемориальная выставка его картин и рисунков. Ретроспективные выставки были организованы в 1948 и 1990–1991 в Государственной Третьяковской галерее, в 1980 — в музее-заповеднике «Абрамцево».

Виктор Васнецов — выдающийся представитель русского искусства последней трети XIX — начала ХХ столетий. В ранний период (конец 1860-х — первая половина 1870-х) он был близок передвижникам, испытав влияние И. Е. Репина. В дальнейшем творческие поиски художника были направлены на формирование национального направления в русском искусстве. Он выработал собственный стиль, построенный на внимательном изучении византийской и древнерусской живописи и архитектуры, фольклора, традиций народного изобразительного и прикладного искусства, в частности орнамента, костюма, деревянной резьбы и так далее. Характерными чертами станковых картин Васнецова являются повествовательность, «литературность» замысла, декоративность колористического и графического решения, вместе с тем академический подход к композиционному построению. Творчество Васнецова находится на стыке реализма, модерна и историзма, однако рассматривать искусство художника или даже какой-то один из этапов его художественной биографии исключительно в контексте конкретного стиля или направления не представляется возможным.

Е. Репина. В дальнейшем творческие поиски художника были направлены на формирование национального направления в русском искусстве. Он выработал собственный стиль, построенный на внимательном изучении византийской и древнерусской живописи и архитектуры, фольклора, традиций народного изобразительного и прикладного искусства, в частности орнамента, костюма, деревянной резьбы и так далее. Характерными чертами станковых картин Васнецова являются повествовательность, «литературность» замысла, декоративность колористического и графического решения, вместе с тем академический подход к композиционному построению. Творчество Васнецова находится на стыке реализма, модерна и историзма, однако рассматривать искусство художника или даже какой-то один из этапов его художественной биографии исключительно в контексте конкретного стиля или направления не представляется возможным.

Васнецов оказал большое влияние на творчество многих своих современников, в частности художников Абрамцевского кружка, став одним из создателей неорусского направления в искусстве. При этом его искусство воспринималось неоднозначно и вызывало острые дискуссии в обществе.

При этом его искусство воспринималось неоднозначно и вызывало острые дискуссии в обществе.

Произведения Васнецова находятся в крупнейших музейных собраниях России и за рубежом: в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Нижегородском государственном художественном музее, Киевском музее русского искусства, Национальном художественном музее республики Беларусь в Минске, Музее-заповеднике «Абрамцево» и многих других. В Москве открыт Дом-музей В. М. Васнецова.

Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926)

Виктор Михайлович Васнецов – талантливейший живописец, декоратор, иллюстратор и архитектор стал основоположником нашего особого «русского стиля», созданного на стыке исторического жанра и романтических тенденций, навеянных фольклором и символизмом. Васнецов оказал огромное влияние на эволюцию отечественного изобразительного искусства в эпоху перехода от передвижничества к модерну.

Потомственный священник

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии. Отец будущего художника — Михаил Васильевич Васнецов был потомственным батюшкой. Спустя два года после рождения Виктора, священник получил приход в селе Рябово, расположенном в том же уезде. Именно там, в дальнейшем и прошло детство живописца. Семья сельского священника жила, как и остальные крестьяне, бедно и просто. У Виктора было пять братьев, так как их мать умерла очень рано, все дружно помогали отцу вести хозяйство.

Будучи широко образованным человеком, отец Михаил стремился дать всем своим детям разностороннее воспитание. Он учил их грамоте и арифметике, а также пытался развить в них пытливость ума и наблюдательность. Васнецовы любили читать научные журналы, заниматься резьбой по дереву и рисовать акварелью.

Суровая природа, обособленный уклад жизни, народные поверья, старинные обычаи, сказки и деревенские песни сурового Вятского края, сформировали и жизненное, и художественное мировоззрение будущего художника. Виктор и его брат Аполлинарий (также занимавшийся живописью) впитали в себя эту сказочную атмосферу «преданий старины глубокой», которая явилась в дальнейшем главной особенностью их творчества.

Виктор и его брат Аполлинарий (также занимавшийся живописью) впитали в себя эту сказочную атмосферу «преданий старины глубокой», которая явилась в дальнейшем главной особенностью их творчества.

По сложившейся семейной традиции, все сыновья в семье Васнецовых должны были продолжить дело своих предков и стать священниками. Поэтому, в 1858 году Михаил Васильевич отдал старшего сына Виктора в духовное училище, которое тот окончил в 1862, перейдя затем в класс Вятской духовной семинарии.

Там, помимо Священного Писания, он также изучал иконопись. Уроки церковной живописи семинаристам проводил художник Н. А. Чернышев, имевший в Вятке иконописную мастерскую. Васнецов много времени проводил со своим педагогом, посещал городской музей и делал много набросков. Позже в доме Чернышева он встретился со ссыльным польским художником Эльвиро Андриолли, ставшим настоящим другом и наставником юному Виктору. Под его руководством Васнецов написал свои первые работы. Он также был его официальным помощником, участвуя в росписи сроившегося в Вятке храма. Андриолли рассказал юноше о Петербургской Академии художеств, из которой вышли многие знаменитые русские живописцы. Васнецов, мечтавший о живописи, решил попробовать попытать счастья и сдать вступительные экзамены в это учебное заведение.

Андриолли рассказал юноше о Петербургской Академии художеств, из которой вышли многие знаменитые русские живописцы. Васнецов, мечтавший о живописи, решил попробовать попытать счастья и сдать вступительные экзамены в это учебное заведение.

Средств на поездку в столицу Васнецов не имел, и тогда Андриолли, воспользовавшись помощью своего земляка, профессора Красинского, устроил лотерею для богатых горожан, вовремя которой были проданы две любительские работы молодого дарования. Получив, таким образом, немного денег, юноша оставил предпоследний курс в семинарии и с благословения Михаила Васильевича и ректора, уехал в Петербург.

Приезд в Петербург

В 1867 году Васнецов успешно сдал вступительные экзамены в Петербургскую Академию художеств, но из-за сомнений в собственных силах, он даже не стал узнавать результат. Уверенный в провале, Виктор бродил по городу в поисках работы и жилья. Он решил во что бы то ни стало остаться в Петербурге, чтобы попытаться поступить в академию на следующий год.

Случайно повстречав брата своего благодетеля профессора Красинского, юноша при его поддержке получил должность рисовальщика в столичном картографическом заведении. Одновременно с этим он начал посещать школу «Общества поощрения художников» на Бирже. Именно там он познакомился с молодым учителем И. Н. Крамским и его товарищами — студентами Академии — живописцем И. Е. Репиным и скульптором М. М. Антокольским.

]]>Летом следующего года Васнецов, почувствовав уверенность в собственных умениях, снова отправился на сдачу вступительных экзаменов в Академию художеств. Представьте его удивление, когда ему сообщили, что он был зачислен в студенты заведения ещё в прошлом году! За первый же год обучения Виктору получил заслуженную награду — серебряную медаль. Юноша близко сошелся с молодыми талантливыми художниками В. Д. Поленовым, А. И. Куинджи, В. И. Суриковым и другими. Он с успехом справлялся со всеми заданиями и был отмечен за свои ученические работы знаменитым профессором П. П. Чистяковым. Уже во время учебы, у Васнецова появились хорошие заказы от издательств на выполнение рисунков к различным произведениям: бытовым рассказам, азбукам и сказкам.

Уже во время учебы, у Васнецова появились хорошие заказы от издательств на выполнение рисунков к различным произведениям: бытовым рассказам, азбукам и сказкам.

Судьба вынудила Виктора покинуть на время академию. В 1870 году отец художника скончался, и он должен был уехать в Рябово, чтобы позаботиться о братьях. Вернулся в столицу Виктор уже не один, а с младшим братом – Аполлинарием.

Эти изменения значили, что теперь студенту Васнецову надо было ещё больше работать, чтобы как-то обеспечивать ещё и брата. Из-за этого он стал нерегулярно ходить в классы Академии, и вскоре совсем забросил лекции и уроки. В итоге, Виктор даже не стал сдавать выпускные экзамены и в 1874 году получил канцелярское удостоверение, в котором было указано, что он «состоял в числе учеников Академии».

Занимаясь книжной графикой профессионально уже с 1868 года, Виктор Васнецов достиг к 1875 больших успехов в этой области. Он решил примкнуть к недавно созданному «Товариществу передвижных художественных выставок», чтобы попробовать силы в критическом реализме. Это общество состояло из мастеров, которые, увлекаясь народовольческими идеями, стремились показывать в своих произведениях тяжелую жизнь бедных крестьян и горожан, а также главные социальные проблемы страны.

Это общество состояло из мастеров, которые, увлекаясь народовольческими идеями, стремились показывать в своих произведениях тяжелую жизнь бедных крестьян и горожан, а также главные социальные проблемы страны.

Благородные намерения и передовые взгляды Товарищества были горячо поддержаны русской интеллигенцией. Объединение включало Крамского, Репина, Поленова, Куинджи, Сурикова и многих других знаменитых художники. Виктор Михайлович, с детства почувствовавший на себе, что такое крестьянский труд, после переезда в Петербург каждый день наблюдал жизнь нищих горожан. Он написал целый ряд произведений, созвучных по тематике работам передвижников. Это такие работы, как «Книжная лавочка» (1876 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Нищие певцы (Богомольцы)» (1873 год, Кировский областной художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых) и «С квартиры на квартиру» (1876 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Эти многофигурные композиции прекрасно передают всю горечь и поучительную правду жизни, а представленные в них народные портреты демонстрируют высокий художественный уровень мастера. Но живописец остро ощущал нехватку знаний, и сразу же откликнулся на приглашение Репина приехать в Париж. Сам Репин, будучи блистательным выпускником Академии художеств, путешествовал по Европе за счет учебного заведения.

Но живописец остро ощущал нехватку знаний, и сразу же откликнулся на приглашение Репина приехать в Париж. Сам Репин, будучи блистательным выпускником Академии художеств, путешествовал по Европе за счет учебного заведения.

И вот, в марте 1876 года, Васнецов, получивший попутно заказ на иллюстрации к книге Е. Н Водовозовой «Жизнь европейских народов», отправился во Францию.

Творческие искания

Приехав в Париж почти без денег, но поддерживаемый товарищами- художниками, Виктор Михайлович стал с дотошностью изучать коллекцию Лувра и следить за импрессионистическими открытиями молодых французских живописцев.

Влияние импрессионистов явно чувствуется в созданной им во Франции картине «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа» (1877 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Вытянутая пластичная танцовщица в левой части картины словно сошла с произведений балетной серии Эдгара Дега. Весной 1877 года Васнецов выставил эту работу на ежегодном парижском Салоне, не добившись особого успеха. Вернувшись через год в Россию, художник представил «Акробатов» на очередной выставке передвижников. Император Александр III, увидев эту картину, приобрёл её для своей коллекции. В ноябре этого же года живописец женился на землячке, уроженке Вятской губернии, Александре Владимировне Рязанцевой. Окончившая женские врачебные курсы в столичной медико-хирургической академии, скромная образованная девушка полностью посвятила себя семье. А в 1878 году, Васнецов был официально принят в ряды «Товарищества передвижников». Тогда же, вслед за Репиным и Поленовым, Васнецов вместе с супругой и братом переезжает из Петербурга в Москву.

Вернувшись через год в Россию, художник представил «Акробатов» на очередной выставке передвижников. Император Александр III, увидев эту картину, приобрёл её для своей коллекции. В ноябре этого же года живописец женился на землячке, уроженке Вятской губернии, Александре Владимировне Рязанцевой. Окончившая женские врачебные курсы в столичной медико-хирургической академии, скромная образованная девушка полностью посвятила себя семье. А в 1878 году, Васнецов был официально принят в ряды «Товарищества передвижников». Тогда же, вслед за Репиным и Поленовым, Васнецов вместе с супругой и братом переезжает из Петербурга в Москву.

Бесчисленные храмы и патриархальный дух этого старинного города, его разнообразные по стилю избы, дворцы и особняки до глубины души поразили живописца. Он с воодушевлением зарисовывал Кремль, различные московские монастыри и храмы.

Вскоре художник получил заказ от этнографа В. А. Дашкова, бывшего директором Московского публичного и Румянцевского музея, на создание серии портретов знаменитых русских деятелей с сохранившихся исторических гравюр. Среди написанных мастером образов были такие исторические персонажи, как патриарх Гермоген II, учитель Петра I Н. М. Зотов, князь Д. М. Пожарский и Ф. Я. Лефорт. Благодаря этой работе Виктор Михайлович все больше погружался в атмосферу преданий и старины. Он получил возможность прикоснуться к историческим реликвиям, погрузиться в необыкновенную атмосферу прошлых веков.

Среди написанных мастером образов были такие исторические персонажи, как патриарх Гермоген II, учитель Петра I Н. М. Зотов, князь Д. М. Пожарский и Ф. Я. Лефорт. Благодаря этой работе Виктор Михайлович все больше погружался в атмосферу преданий и старины. Он получил возможность прикоснуться к историческим реликвиям, погрузиться в необыкновенную атмосферу прошлых веков.

Важную роль в жизни Васнецова сыграл знаменитый московский меценат и промышленник С. И. Мамонтовым, талантливый и образованный человек, увлекавшийся искусством и историей. В «Абрамцево» — подмосковной усадьбе Мамонтова, часто собирались художники, учёные и литераторы, нередко обсуждая различные исторические события, читая древние манускрипты, недавно найденные археологами. Все это подвигло Васнецова, полюбившего ещё с семинарских лекций «Слово о полку Игореве», написать серию историко-былинных картин. Самым первым произведением цикла стала картина «После побоища Игоря Святославича с половцами», (1880 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва).

На полотне мы видим пораженные вражескими копьями и стрелами тела русских богатырей, лежащие под унылым небом на зеленом травяном ковре. А над ними, словно борясь за души погибших праведников, бьются длиннокрылые стервятники, являющиеся символом дьявольщины. Лица мертвых богатырей спокойны и суровы. Центром всей композиции стал пронзенный стрелой в грудь юный княжич. Мотив отваги и героизма в борьбе с завоевателями создан несколькими тревожными красными акцентами. Надо отметить, что все исторические детали произведения — оружие, латы и остальные вещи витязей — живописец выполнил достоверно и точно, благодаря кропотливому изучению экспозиции Исторического музея. Отображенные на полотне орнаменты, как, например, вышивка на белой рубахе княжича или декоративная накидка воина, лежащем справа от него, передают атмосферу былинных сказаний. Вечерний пейзаж с тусклым закатным солнцем и темными, будто могильными тенями, наседающими от горизонта, гармоничен с трагическими событиями картины. Ощущение героизма, величия русских воинов и смертельной тоски усиливается отображением широко развернутого плана, где среди густой зелени травы мастер отобразил поникшие ромашки, поникшие полевые колокольчики и смятые васильки. Именно они придают романтичную лиричную ноту всему произведению.

Ощущение героизма, величия русских воинов и смертельной тоски усиливается отображением широко развернутого плана, где среди густой зелени травы мастер отобразил поникшие ромашки, поникшие полевые колокольчики и смятые васильки. Именно они придают романтичную лиричную ноту всему произведению.

Но современные художнику критики осудили эту работу. Неоднозначную реакцию вызвала она и у зрителей, ожидавших от нового московского живописца совсем других, идейно-нравственных произведений на крестьянские сюжеты. Лишь немногие, в их числе хороший друг Васнецова Репин и профессор Академии Чистяков, оценили в полотне грандиозный и самобытный дух, способный всколыхнуть русскую душу и заставить её сопереживать и испытывать чувство гордости.

Сказки и былины

Не слишком положительная реакция на произведение «После побоища Игоря Святославича с половцами» не смогла заставить мастера отказаться от замысла создания серии историко-былинных картин. Все больше на творчестве художника отражалось увлечение археологическими открытиями, стариной и национальным фольклором. На сказочную тему была написана работа «Ковер-самолет» (1880 год, Нижегородский художественный музей), созданная для рабочего кабинета С. И. Мамонтова, всеми своими средствами и связями всячески поддерживал одаренных личностей.

На сказочную тему была написана работа «Ковер-самолет» (1880 год, Нижегородский художественный музей), созданная для рабочего кабинета С. И. Мамонтова, всеми своими средствами и связями всячески поддерживал одаренных личностей.

В произведении удивительно переплетены мотивы русских и арабских сказок. На ярком восточном ковре, покрытом древнерусскими узорами, над дремучими лесами, болотами и реками гордо проносится Иван-царевич, освещая свой путь гигантским фонарем. Это образ паровоза, придуманного иностранцами и использующегося для освещения и прокладывания пути русскому человеку по привычному бездорожью. Подобное сравнение неслучайно: в это время сам Мамонтов руководил постройкой и эксплуатацией северных и южных линий российских железных дорог.

Живописец сумел достоверно передать фактуру роскошного, подбитого шелком костюма царевича, ворса узорчатого ковра и толстого стекла горящего фонаря, за которым при внимательном взгляде видно не пламя, а Жар-птицу, взмахнувшую своими золотыми крыльями.

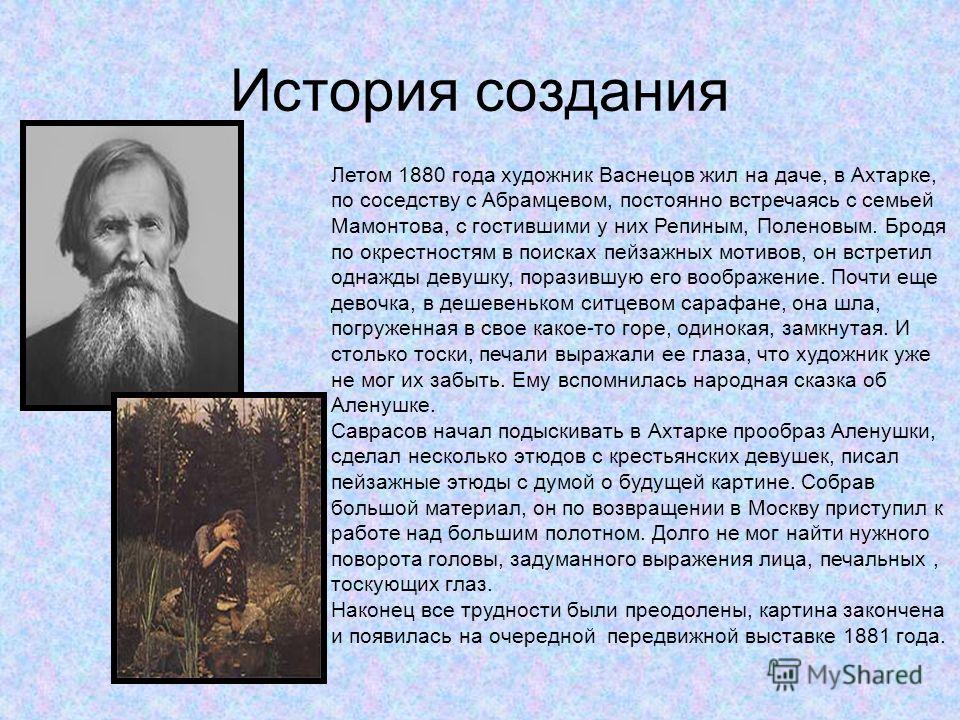

Летом Васнецовы снимали усадьбу Ахтырка, располагавшуюся не далеко от Абрамцево, благодаря чему много времени проводили с семьей Мамонтова. Братья-художники часто гуляли в лесу, где старший размышлял над сюжетом русской сказки о «Сестрице Аленушке и братце Иванушке». Там же они постоянно работали на пленэре. Подмосковная природа производила на Виктора Михайловича романтически-сказочное впечатление, здесь он увидел не только великолепный пейзаж для своей будущей работы, но и саму её героиню.

Дело было так: однажды на лесной тропинке художнику повстречалась убитая горем местная девушка, взгляд которой был настолько тосклив, что Васнецов сразу понял – перед ним «та самая» Аленушка.

Мастер сделал несколько набросков сжавшейся в комочек меленькой босоногой крестьянки. Само произведение, получившее название «Аленушка» (1881 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва), Васнецов создавал уже в московской мастерской. Сидящая на камне у пруда простоволосая девушка, задумалась над своей горькой судьбой. Бледно-серое небо, облетевшие осины, колючие «лапы» елок и темная поверхность пруда с плавающими на ней желтыми листьями прекрасно передают её подавленное состояние.

Бледно-серое небо, облетевшие осины, колючие «лапы» елок и темная поверхность пруда с плавающими на ней желтыми листьями прекрасно передают её подавленное состояние.

Густая гладь омута не отражает тоскующую героиню, а словно затягивает её в себя. Хищно торчащие из воды «стрелы» травы, будто готовы проткнуть её тело и руки. Мастер не просто написал лирический художественный образ из сказки про сестрицу Аленушку и её братца Иванушку, он необычайно проникновенно отобразил на холсте страдающую душу русского народа. И вновь, представленная на Девятой передвижной выставке, картина произвела неоднозначное впечатление. Посетители выставки единодушно выразили своё восхищение удивительным даром художника, но критики, включая знаменитого ценителя живописи и мецената П. М. Третьякова, высказывали довольно едкие замечания.

Постоянно наведываясь к Мамонтову в его поместье, вскоре Васнецов увлекся архитектурным творчеством. Меценат задумал построить на территории своего парка домовую церковь и предложил своим друзьям-художникам разработать для нее проект. Поленов порекомендовал Савве Ивановичу взять за эталон новгородский храм Спаса Нередицкого. Васнецов, вступив с коллегой в конкуренцию, создал свой эскиз храма в духе московского зодчества. Именно эта архитектурная разработка больше всего пришлась по душе Мамонтову и его семье.

Поленов порекомендовал Савве Ивановичу взять за эталон новгородский храм Спаса Нередицкого. Васнецов, вступив с коллегой в конкуренцию, создал свой эскиз храма в духе московского зодчества. Именно эта архитектурная разработка больше всего пришлась по душе Мамонтову и его семье.

Вскоре художник при поддержке обитателей, гостей и завсегдатаев Абрамцево выстроил в усадьбе однокупольный храм Спаса Нерукотворного (1881год -). Внешний вид небольшого белокаменного сооружения, связанного со звонницей, соединилось сразу несколько архитектурных школ. Украшенная майоликой, словно ярославские храмы, и резным узорчатым карнизом под сводом крыши, как у большинства владимирских соборов, церковь имеет овальные окна в духе московского зодчества.

Иконы и иконостас, тоже создавали друзья Мамонтова: живописцы Поленов, Репин и, естественно, сам автор проекта. Помимо храма, Васнецов соорудил в Абрамцево необычную парковую беседку в виде настоящей «избушки на курьих ножках», чем привел в неописуемый восторг детей владельца усадьбы.

Но ум Виктора Михайловича постоянно был занят идеей историко-былинного цикла картин. Произведение «Витязь на распутье» (1882 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) художник задумал ещё много лет назад. Создание этого масштабного произведения потребовало от Васнецова внимательного изучения не только всей экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля, но и старинных книг из публичной библиотеки.

Полотно «Витязь на распутье» это не только попытка изобразить былинного героя, но и создание настоящего русского национального характера во всей его красе и силе. Воин живописца сидит на усталом богатырском коне. Он с печалью смотрит на «путевой» валун, древнеславянская надпись на нём гласит: «если прямо пойдешь — ни пешему, ни конному живому не бывать». Продолжение известной фразы из русских сказаний — «направо пойдешь — женатому быть» и «налево — богатому» не видны зрителю: их мастер спрятал подо мхом, покрывающим нижнюю часть камня. Одинокий витязь устало опустил своё копье и, предвидя неизбежное, оглядывает лежащие на поле брани кости и черепа погибших воинов. Для него соблазны прочих дорог закрыты, впереди лишь один прямой путь — погибнуть, защищая Родину. Психологический, философский смыслы произведения поразил современников.

Для него соблазны прочих дорог закрыты, впереди лишь один прямой путь — погибнуть, защищая Родину. Психологический, философский смыслы произведения поразил современников.

Любовь к истории

В это же время, в 1882 году, Васнецов, увлеченно изучавший отечественную историю и фольклор, получил новый заказ на разработку и возведение живописного фриза для здания Московского Исторического музея. Руководивший строительством, председатель Московского археологического общества А. С. Уваров предложил живописцу отобразить в эскизе характерные занятия первобытного человека. Васнецов сразу обратился за консультацией к антропологам и этнографам. Вскоре в его мастерской появился топор каменного века и настоящий бивень мамонта. В качестве моделей первобытных людей художнику позировали его молодые коллеги В. А. Серов и К. А. Коровин, также часто гостившие у Мамонтова.

Композицию фриза мастер условно разделил на две части. Первая — «Каменный век» (1882 год, Государственный Исторический музей, Москва) — показывает стоянку людей эпохи палеолита. Мы видим пещеру, у входа в которую сидят подростки, обтесывающие каменные ножи, бивни мамонта и наконечники стрел. В центре группы располагается косматый седой старейшина племени, добывающий огонь ударами кусков кремния. Ещё один подросток, стоящий слева, натянул тетиву лука, надеясь подстрелить пролетающую мимо птицу. Справа высится богатырская мускулистая фигура главного охотника в плаще из шкуры мамонта, в одной руке он держит копье, в другой — каменный топор.

Мы видим пещеру, у входа в которую сидят подростки, обтесывающие каменные ножи, бивни мамонта и наконечники стрел. В центре группы располагается косматый седой старейшина племени, добывающий огонь ударами кусков кремния. Ещё один подросток, стоящий слева, натянул тетиву лука, надеясь подстрелить пролетающую мимо птицу. Справа высится богатырская мускулистая фигура главного охотника в плаще из шкуры мамонта, в одной руке он держит копье, в другой — каменный топор.

Воинственный и напряженный взор вожака говорит о том, что он обеспокоен охраной племени от посягательства чужаков. Невероятно достоверная трактовка всех образов позволяет Васнецову убедить зрителя в реальности момента. Колорит этой работы построен на деликатном сочетании близких охристых, коричневых, голубовато-серых и зеленоватых цветов. Монохромный строй произведения «оживляют» точно распределенные по плоскости яркие почти чёрные акценты. Созданный художником фриз произвел неизгладимое впечатление не только на его друзей-живописцев, но и на внимательно наблюдавшего за его творчеством профессора Петербургской Академии художеств П. П. Чистякова, и профессора Петербургского и Киевского университетов, реставратора и искусствоведа А. В. Прахова.

П. Чистякова, и профессора Петербургского и Киевского университетов, реставратора и искусствоведа А. В. Прахова.

Последний предложил Васнецову участвовать в росписи церковного интерьера нового собора Святого Владимира, строившегося в Киеве, но тот отказался. Зато мастер представил на всеобщее обозрение очередную былинно-сказочную работу «Три царевны подземного царства» (1884 год, Государственный музей русского искусства, Киев). Основой сюжета этого живописного произведения стала сказка об Иванушке, спустившемся царство мертвых (под землю) в поисках своей матери. Там герой повстречал трех прекрасных девушек, воплощавших богатства земных недр, спрятанные от людей: Золото, Драгоценный камень и Медь. Художник заменил традиционный для сказки образ девушки-Меди на Уголь, олицетворяющий энергию движения и тепла.

Этих сказочных царевен и вывел на свет Божий из подземелья Иван. Надменная девушка-Золото, как должно, изображена в блестящем парчовом платье и кокошнике, отделанном розовым жемчугом. Девушка — Драгоценный камень стоит в бордовом сарафане, расшитом сапфирами, изумрудами и яшмой. Не её волосах и груди тяжелые массивные украшения. В отличие от своих сестер, девушка — Уголь представлена в строгом черном платье и простоволосой. У нее нет в руках белоснежного шелкового платка, как у прочих царевен, потому что она отнюдь не барыня, а простая работница, над её головой вьется голубоватый язычок пламени.

Девушка — Драгоценный камень стоит в бордовом сарафане, расшитом сапфирами, изумрудами и яшмой. Не её волосах и груди тяжелые массивные украшения. В отличие от своих сестер, девушка — Уголь представлена в строгом черном платье и простоволосой. У нее нет в руках белоснежного шелкового платка, как у прочих царевен, потому что она отнюдь не барыня, а простая работница, над её головой вьется голубоватый язычок пламени.

Немного унылый скалистый пейзаж написан плоско, словно является декорацией, театральным задником. На его фоне портретные женские образы смотрятся особенно выразительно и психологично.

Эталон храмовых росписей

Художнику было свойственно создавать монументальные и масштабные произведения, может быть, поэтому спустя время он написал письмо Прахову, предложив свои услуги по росписи нового киевского храма Святого князя Владимира.

Но сначала, в мае 1885 году мастер отправился через Варшаву и Вену прямиком в Италию, дабы воочию увидеть произведения знаменитых мастеров эпохи Возрождения. Вернувшись к концу лета в Киев, художник сразу приступил к созданию предварительных эскизов. Ему предстояло полностью оформить центральный неф, вместе с запрестольной апсидой, куполом и остальными стенными фрагментами общей площадью около трех тысяч квадратных метров. Чуть позднее к Васнецову присоединились М. В. Нестеров, А. С. Мамонтов, М. А. Врубель, братья Сведомские и другие живописцы. Но именно стиль Виктора Михайловича стал определяющим в росписях собора.

Вернувшись к концу лета в Киев, художник сразу приступил к созданию предварительных эскизов. Ему предстояло полностью оформить центральный неф, вместе с запрестольной апсидой, куполом и остальными стенными фрагментами общей площадью около трех тысяч квадратных метров. Чуть позднее к Васнецову присоединились М. В. Нестеров, А. С. Мамонтов, М. А. Врубель, братья Сведомские и другие живописцы. Но именно стиль Виктора Михайловича стал определяющим в росписях собора.

Живописец создал образы «Богоматери с младенцем», расположенной в апсиде над алтарем, многофигурную композицию «Страшный суд», выполненную над входом на хоры храма, и главные «тематические» фрески — «Крещение князя Владимира» (1885-1896 год, Государственный музей русского искусства, Киев) и «Крещение Руси» (1885 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Для их создания художник несколько раз перечитывал «Повесть временных лет», впитывая все описанные особенности корсунских храмов.

Ведь князь Владимир был крещен в одном из покорившихся ему крымских городов – Корсуни, сразу после того, как его вдруг поразила слепота. Васнецову удалось великолепно отразить психологические характеристики героев, создав волнующее впечатление произошедшего чудесного исцеления князя, который восклицает в молитвенном экстазе: «Теперь я узрел Бога истинного!». В самом же куполе церкви живописец поместил поясное изображение «Христа Вседержителя» (1885 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва). В его левой руке — раскрытый Евангелие, а правая рука поднята для благословения. Позади спокойного и божественного лика Христа темное звездное небо, подернутое легкой дымкой облаков.

Васнецову удалось великолепно отразить психологические характеристики героев, создав волнующее впечатление произошедшего чудесного исцеления князя, который восклицает в молитвенном экстазе: «Теперь я узрел Бога истинного!». В самом же куполе церкви живописец поместил поясное изображение «Христа Вседержителя» (1885 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва). В его левой руке — раскрытый Евангелие, а правая рука поднята для благословения. Позади спокойного и божественного лика Христа темное звездное небо, подернутое легкой дымкой облаков.

Нужно отметить, что храмовым росписям кисти Васнецова присуща определенная плоскостность выполнения фонов. Такой прием автор использовал для гармонизации объемных фигур с плоскостями стен. Как уже отмечалось, все росписи храма были написаны в разное время разными художниками. Для создания завершенного и целостного образа храма каждая фреска обрамлена разработанной Васнецовым декоративной оправой, представляющей собой тщательно продуманное и фантастичное по своей экспрессии орнаментальное украшение.

У самого Васнецова сюжеты, имеющие канонические изображения, созданы в строгой академической манере, зато образы русских святых близки к народному творчеству. В эскизе «Единородный сын Слово Божие» (1885— 1896 годы, Государственная Третьяковская галерея, Москва) мы видим черты стиля модерн, проявившиеся в крылатых небесных силах и по-настоящему мистической фигуре Господа.

На всю грандиозную работу по росписи собора Святого князя Владимира у Васнецова ушло около десяти лет. Значительную часть этого времени художник жил в Киеве один, без друзей и семьи, хотя иногда ему помогал младший брат Аполлинарий. Живописец постоянно привлекал к работе многих своих друзей – Серова, Поленова.

Бесспорный успех храмовых росписей Васнецова произвел настоящий фурор. Пресса конца XIX века посвятила фрескам многочисленные исследования и статьи. Образы и сюжеты икон и росписей Владимирского собора приобрёли необыкновенную популярность, позже, они многократно повторялись во многих строящихся храмах России. Но чуть позже, в начале XX века, когда были опубликованы открытия и исследования, посвященные исконной древнерусской иконе, в отношении христианских картин Васнецова все чаще стали звучать весьма негативные отзывы. Но, не смотря на это, создание большого живописного ансамбля, воплощенного в удивительной цельности впечатления, производимого убранством Владимирского собора, до сих пор имеет большое значение для русского искусства.

Но чуть позже, в начале XX века, когда были опубликованы открытия и исследования, посвященные исконной древнерусской иконе, в отношении христианских картин Васнецова все чаще стали звучать весьма негативные отзывы. Но, не смотря на это, создание большого живописного ансамбля, воплощенного в удивительной цельности впечатления, производимого убранством Владимирского собора, до сих пор имеет большое значение для русского искусства.

Погружение в сказку

Вернувшись в 1891 году в Москву, Васнецов купил небольшой земельный участок на Мещанской улице (в 3-м Троицком переулке) и начал строительство собственного дома. Эскиз жилища мастер разработал сам, но для воплощения этого разностильного дворца-терема в жизнь нанял профессионального архитектора. В этот период художник вновь вернулся к созданию своих былинно-сказочных картин.

Сюжет произведения «Иван-царевич на сером волке» (1889 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва) Васнецов взял из лубочной книги XVIII века, рассказывавшей об Иване-царевиче, его невесте Елене Прекрасной и сером волке. Художник изобразил момент бегства суженых верхом на верном животном, которое стрелою несется через мрачные болота и дремучий лес.

Осознание возможной погони придает героям решимость, но тяжелое путешествие уже наложило свой отпечаток на уставшие лица влюбленных. Иван-царевич в расшитом парчовом кафтане и чёрных рукавицах прижимает к себе Елену Прекрасную, одетую в нежное голубое шелковое платье. Все детали указывают на стремительность движения волка. Вдалеке, сквозь толстые стволы деревьев, виднеется голубое небо. А рядом с главными героями своей картины художник изобразил белые цветки дикой яблони, которые стали символом расположения волшебной природы к юным влюбленным.

Эту работу живописец представил на Семнадцатой передвижной выставке, проходившей в Петербурге и, наконец, получил восторженные отзывы и от коллег и от критиков. Теперь, слава Виктора Михайловича как талантливого художника достигла апогея. Васнецов был удостоен звания профессора живописи, став действительным членом Петербургской Академии художеств.

Художник продолжал создавать картины на исторические и национально-фольклорные сюжеты, неустанно творя в мастерской своего нового московского дома. «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва) показывает нам образ человеческой души, в которой вместе уживаются добро и зло, беспечная радость жизни и неизбежность смерти. Райские птицы Сирин и Алконост, имеющие прекрасные женские лики и тела птиц, с огромными крыльями и когтистыми хищными лапами. Их изображения впервые нашли ещё на древнеславянских вышивках, металлических и деревянных украшениях, датированных X — XII веками и в резном орнаменте каменной кладки Георгиевского собора, строительство которого осуществлялось в Юрьеве-Польском в XIII веке. Эта сказочная птица не является воплощением добра или зла, это лишь мечущиеся души, ещё помнящие о рае, но навсегда из него изгнанные.

Был у Васнецова и сценографический опыт. Впервые, художник пробовал свои силы в театре во время открытия Частной оперы Мамонтова в 1884 году. Мастер написал акварельный эскиз подводного терема из оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского. Остальные декорации к этой постановке были выполнены И. И. Левитаном. Затем, в 1885 году Виктор Михайлович блестяще оформил оперу «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, поставленную в этом же, ставшем известным московском театре.

В дальнейшем, именно образ, созданный Васнецовым, был признан эталоном для этого спектакля во всем мире. Виктору Михайловичу удалось не только передать реализм и драматизм всех сказочных образов, но и создать неповторимую атмосферу легенды и настоящего русского духа. Свойственная русскому национальному характеру противоречивость, всегда интересовала художника.

Ярким примером психологической выразительности можно считать портрет «Царя Ивана Васильевича Грозного» (1897 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва), выполненный в яркой декоративной манере. Художник придал его лицу царя крайнюю выразительность. Этот человек, безусловно, умен, коварен, хитер, но все же является помазанником Божьим на российский трон, что подчеркнуто маковками церквей — видом из окна его палаты.

Царь стоит на ступеньках своего дворца, покрытых красной ковровой дорожкой. Его нога вот-вот наступит на вышитого, на ковре двуглавого орла. Портрет Ивана Грозного живописец, скрупулезно изучавший для своих произведений исторические реликвии, писал не с древних парсун и икон, изображающих русского монарха, но с образа, созданного Ф. И. Шаляпиным в опере «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова, над декорациями к которой Васнецов работал с Коровиным.

В 1899 году художник, по мотивам собственных декорационных разработок, пишет картину «Снегурочка» (Государственная Третьяковская галерея, Москва). На белоснежной поляне холодного темного леса в расписной парчовой шубке стоит растерянная девушка — дочка Деда Мороза и Весны-Красны, идущая в мир людей. Это сказочное произведение стало одним из самых узнаваемых во всем творчестве живописца.

Величие русского духа

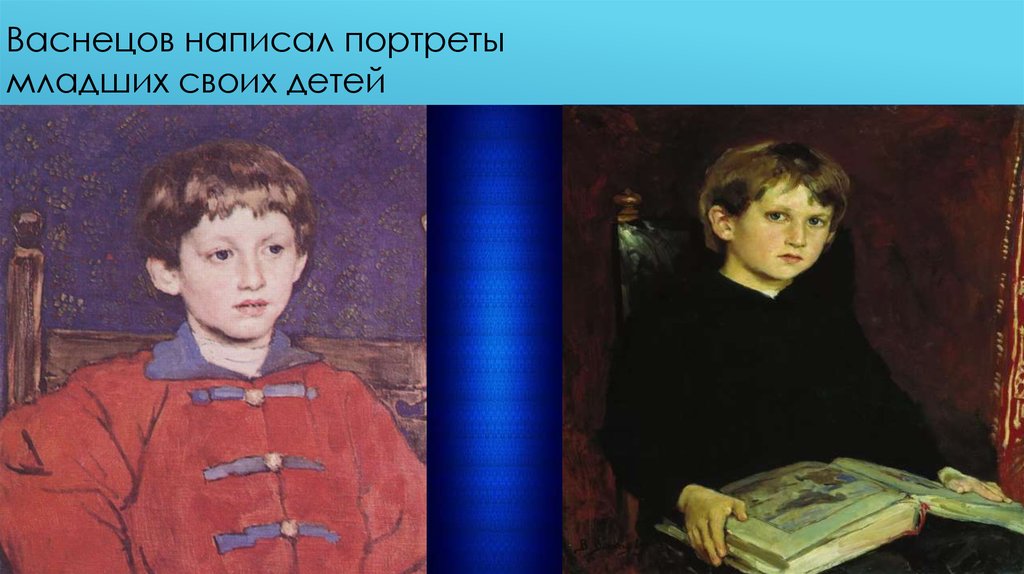

Пожалуй, самым важным произведением Виктора Михайловича Васнецова является масштабное полотно «Богатыри» (1881-1898 годы, Государственная Третьяковская галерея, Москва). От задумки этого сюжета в форме карандашного эскиза и его законченным воплощением на огромном холсте прошло почти тридцать лет. Даже после приобретения работы знаменитым меценатом П. М. Третьяковым, поместившим её в публичной галерее, живописец некоторое время продолжал вносить свои поправки.

Известно, что фигуры трех главных былинных защитников Руси — Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича мастер создавал с натурщиков, полностью облаченных в настоящую одежду древнерусских витязей, позаимствованную из запасников Исторического музея.

Богатырь Илья из города Мурома писался в усадьбе Абрамцево, для этого образа художнику позировал грузный владимирский крестьянин. Второй воин — Добрыня Никитич стал соединением портретных образов В. Д. Поленова, отца художника Михаила и собственного автопортрета. Фон произведения: высокие холмы, покрытые дремучими лесами под хмурым облачным небом, густые травы и молодые ели, пересыпанные грудой серых камней, являются собирательным образом подмосковных пейзажей с северными вятскими широтами и украинскими степями.

На полотне хорошо видно, что конь каждого могучего богатыря схож характером с хозяином. Так, мощный вороной бесстрашного воина Ильи Муромца косит глазом, налитым кровью, белый конь обходительного и хитрого Добрыни чутко принюхивается к ветру, тогда как низкорослая лошадь удалого Алеши Поповича, везущего с собой в поход гусли, навострив уши, щиплет траву. Все это производит общее торжественное впечатление великодушной и бесстрашной силы, способной самостоятельно и добровольно оберегать родную землю от посягательства любых врагов.

Все последние годы уходящего XIX века Васнецов, посвятил занятию станковой живописью, снова обратив своё внимание на книжные иллюстрации и архитектуру. Художник, в очередной раз, продемонстрировал разносторонность своего таланта, создав проект для Русского павильона на Всемирной выставке в Париже. По проекту мастера, павильон был выполнен в стиле княжеского терема или дворца. Найденные живописцем древнерусские архитектурные мотивы впоследствии были повторены им при создании фасада для Третьяковской галереи.

В это же время, Москва и Петербург готовились к празднованию столетия со дня рождения великого русского поэта — А. С. Пушкина. В честь этого торжества, планировалось выпустить массу подарочных изданий произведений Александра Сергеевича.

Васнецов получил заказ на оформление издания «Песни о вещем Олеге». Он должен был разработать иллюстрации и орнамент к тексту.

Работы «Встреча Олега с кудесником» (1899 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва) и «Прощание Олега с конем» (1899 год, Государственный Литературный музей, Москва), являются графическими композициями, выполненными в виде древнерусских книжных миниатюр. Изящно склоненные головы длинногривых лошадей, яркая красочность и мистические образы персонажей создают атмосферу былинной поэтичности, прекрасно гармонирующую с величавыми строками Пушкина.

Художник также выполнил, подчеркнуто декоративные заглавные буквицы и концовки, таким образом, придав всему произведению стиль рукописной средневековой книги. Это лишь подчеркивает тот факт, что у Васнецова сказочный характер носили не только сюжетные полотна. Волшебным в его творчестве выгляди практически все. Даже его отдельно написанные пейзажи.

Картина «Северная земля» (1899 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), на которой мы видим сумрачный, поросший мхом хвойный лес и голубую извилистую реку, будто покрытую тончайшим слоем льда, показывает нам атмосферу старинных северных сказов. Неровная линия горизонта, высокий ракурс изображения и большая реалистичность письма создают правдивый и емкий образ бескрайней родной земли. Однако антропоморфная форма многих деревьев, вязкость серо-зеленой земли и общее состояние пейзажа производят впечатление волшебности и загадочности этой суровой природы.

Хотя, доподлинно известно, что совершенно все пейзажи Васнецова имеют настоящее пленэрное начало. Многие элементы таинственности в пейзажных фонах, приметы былого времени и археологически точные детали использовали в своих жанровых полотнах и многие другие художники, но только у Васнецова русское прошлое изображено не как реальность, а как настоящая сказка.

Орнаменты и интонации

В произведении Васнецова «Баян» (1910 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) мы видим тризну, на которой присутствуют богатыри, седовласый сказитель-гусляр и юный княжич. Выбор персонажей не случает – он символизирует передачу былинных повествований из уст в уста, на протяжении веков, от отца к сыну. Фоновый пейзаж картины достаточно условен, зато художник скрупулезно проработал доспехи и облачения всех богатырей, а также красивые орнаменты на их накидках, сапогах и штанах. В вышивке белой рубахи Баяна мы узнаем древнеславянский мотив, который Васнецов ранее использовал при создании костюмов берендеев для оперы «Снегурочка». Абсолютно все, и гусли Баяна, и деревянная братина, и его чарка с вином, и даже могильный камень имеют разнообразные узоры и символы. Великолепный орнамент, которому мастер в каждой своей станковой работе, архитектурных разработках, иллюстрациях, и даже настенных церковных росписях придавал большое значение, является его своеобразным индивидуальным «почерком», которым он пожертвовал, пожалуй, только в одной своей работе. В 1917 году было написано удивительно мрачное и одновременно динамичное, мощное полотно «Баба-яга» (Дом-музей В. М. Васнецова, Москва).

На холсте, на фоне хищно переплетающихся ветвей и стволов деревьев в ступе с метлой несется страшно оскалившаяся Баба-яга. Подмышкой ведьма держит босоногого испуганного мальчика, рядом, летит сова, выпучив огромные глаза, а внизу, на болотистом берегу, виднеются кости и скелеты погибших животных.

В картине есть лишь три ярких световых пятна – белая рубаха невинного ребёнка, лилово-розовый отсвет далеких пожарищ и объемная красная юбка полуобнаженной ведьмы. Цвет юбки символичен и выбран далеко не случайно. Работа была создана в тот год, когда в стране произошла Октябрьская революция, скорее всего она несет в себе именно эмоциональное отношение художника к этим страшным событиям.

Любивший патриархальный уклад и быт своей страны, глубоко верующий Васнецов, не принял новый социалистический строй. Работницы и крестьянки, которые активно ратовали за власть Советов, обнажали свои плечи и вносили в костюм элементы, символизирующие красный флаг. Это и отобразил художник в своей картине. Весьма символично и то, что нечисть кажется неудобно, только на одном колене, сидит на краю ступы, её стремительный полет выглядит очень убедительно.

В стране происходили революционные и военные события, но мастер продолжал создавать полотна на излюбленные былинные сюжеты. Правда, багряно-красные цвета в его палитре теперь стали намного интенсивнее. Художник писал ими и полыхающее сказочное небо, и чудовищем пламя, изрыгаемое нечестью, как например, в работе «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918 год, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва). Васнецов не показывает лицо витязя, потому как в бою с неведомой силой бесстрашным и уверенным он уже быть не может. В верней части полотна мы видим серо-зеленого чешуйчатого змея с хищно сжатой лапой, переплетающимися длинными шеями и зубастыми пастями. Контраст темно-зеленого и какого-то уныло-красного цвета подчеркивает атмосферу напряженности.

В стране начинался голод. Виктору Михайловичу стало не хватать не только холстов и красок — не чем было отапливать дом и мастерскую. В Москве за кусок хлеба жители отдавали свои фамильные драгоценности и раритеты, но живописец продолжал писать картины.

Полотно «Царевна-лягушка» (1918 год, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва) стало ещё одним произведением на сказочную тему, в котором явственно читается охватившее художника отчаяние. Царевна, сбросившая лягушачью кожу, исступленно танцует, одетая в зеленое парчовое платье, в то время как балалаечники и гусляры увлеченно играют на своих инструментах. Юная девушка находится в красном расписном тереме, все окружающее окрашено различными оттенками этого цвета, вплоть до одежды музыкантов. Царевна стоит спиной к наблюдателю, так, что её танец «направлен» в сторону открытого светлого пространства террасы. Там, вдалеке, на противоположном берегу реки, видна деревня и веселые народные гуляния у воды. Гуси-лебеди, летящие высоко в небе, склонив свои длинные шеи в направлении девушки, наполняют атмосферу безудержного веселья тревогой и драматизмом.

Васнецов, бывший одним из лучших религиозных живописцев, в 1922 году, когда руководство страны Советов начало активную атеистическую пропаганду, взялся за реставрацию церкви Святой Троицы на Самотечной улице.

Художник по-прежнему пользовался признанием. В 1924 году его полотна на мифологически-сказочные сюжеты были отобраны правительственной комиссией и отправлены для участия в выставке русского искусства в Америку. Мастер продолжал участвовать в жизни родины, но в его произведениях больше не чувствовалось ни русской мощи, ни отваги, ни динамизма и самоотверженности.

Фигуры главных героев картины «Ковер-самолет» (1919-1926 годы, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва) — Ивана-царевича и Елены Прекрасной, летящих на фоне тревожного алого небосвода, смотрятся абсолютно неподвижными и печальными, хотя, согласно сюжету сказки, влюбленные только что сбежали от врагов. Идея побега является главным и в работе «Сивка-Бурка» (1917-1926 годы, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва). Но почему-то волшебный конь, способный одним прыжком попасть в высокую башню, даже не смотря на то, что у его наездника развевается кафтан от галопа, выглядит застывшим и неестественным.

Та же тема отрешенности и печали чувствуется и в картине «Царевна-Несмеяна» (1916-1926 годы, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва), и в полотне «Спящая царевна» (1900-1926 годы, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва). На последнем, изображен красивый деревянный дворец, окруженный темным лесом. И царевна на своем белоснежном троне, и её слуги, и птицы, и звери, погружены в непробудный сон. Сюжет картины представляет собой сплав двух похожих литературных произведений: «Спящей красавицы» Ш. Перро и «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» А. Пушкина. В композиции необычайно ярко проявился декоративный талант Васнецова, ведь узорами и орнаментами в здесь украшено все: и роскошный парчовый наряд царевны, и костюмы её слуг и скомороха, и платья чернавок, и сарафанчик маленькой босоногой девчушки, уснувшей прямо на ступеньках в обнимку с «Голубиной книгой».

Даже ложе, на котором пряла роковую пряжу царевна, имеет узорчатую спинку, богато украшенную резьбой с изображениями оленей, львов, грифонов и алконостов. Столбы, стены, наличники, арки и другие архитектурные элементы дворца-терема украшены разными яркими цветами и покрыты всевозможными узорами. Обилие символических деталей, таких, как упавшее веретено или парчовая туфелька юной царевны, воткнутый в землю кол с намотанным на него чёрным плащом и черепом козла, даже валяющийся поодаль бердыш и шлем богатыря, а также маки, которые проросли через щели половиц, призваны рассказать нам о том, что предшествовало печальному событию.

Лишь расписные человеческие лики, изображающие невесту и жениха, а также украшающие центральные столбы террасы, дают надежду на пробуждение царевны, когда, наконец, прибудет сюда милый её сердцу витязь. Эти древнерусские орнаментальные животные и растительные мотивы, которые ранее использовались живописцем в других произведениях и даже в украшении храмов, соединяются здесь в единую волшебную симфонию цвета и экспрессивных изящных ритмов и линий.

Конец сказки

Все творчество Виктора Михайловича Васнецова, подчиненное закону древнерусской красоты, стало важным этапом развития неорусского стиля в национальном искусстве, из которого впоследствии и возник наш модерн. Живописец говорил: «Все великое в искусстве, ставшее общечеловеческим, выросло на национальной почве». Произведения Васнецова оказали огромное влияние на целое поколение живописцев, а воплощенные в его картинах былинные и сказочные образы стали позже основой множества визуально-пластических решений в нашем отечественном кинематографе.

Гениальный живописец, декоратор, иллюстратор и архитектор Виктор Михайлович Васнецов ушел из жизни в построенном им доме в Москве 23 июля 1926 года. Он похоронен на Введенском кладбище, а созданные им произведения стали национальным достоянием, отражающим героизм и глубину души нашего народа.

]]>

Реферат по теме Виктор Михайлович Васнецов

Васнецов В.М. Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) — русский живописец. Мастер исторического и мифологического жанров, представитель неорусского стиля в русском модерне. Творческая биография Васнецова отчетливо делится на два больших периода. В первом он следует принципам передвижнического социально-критического жанра. Подъем общественного интереса к национальным древностям в последние десятилетия 19 века приводит к решительным сдвигам в творчестве художника. Обращаясь к темам фольклорной мифологии, он радикально реформирует русский исторический жанр. У русских и зарубежных ценителей (напр., у А. А. Блока и Р. М. Рильке) творчество нового, «эпического» Васнецова находит горячий отклик как выражение «нового русского стиля». Родился в Вятке, образование получил в местной духовной семинарии, в 1868 — 73 годах учился в академии художеств, по окончании которой ездил за границу. Выставлять картины начал с 1869 г., сначала на академических, затем на передвижных выставках. Творчество Васнецова обнимает жанр, народный эпос, историю и религиозные сюжеты. К картинам Васнецова бытового характера принадлежат, например, «С квартиры на квартиру» (1876, Третьяковская галерея), «Военная телеграмма» (1878), «Книжная лавочка» (1876, там же), «Балаганы в Париже» (1877, Музей Александра III). Из былинных и исторических картин Васнецова выдаются: «Витязь на распутье» (1882, Музей Александра III), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880, Третьяковская галерея), «Иван Царевич на Сером Волке» (1889, там же). Наибольшей известности достиг Васнецов в области религиозной живописи. Особенно замечательны его работы во Владимирском соборе в Киеве и в храме Воскресения в Санкт-Петербурге. Акварельные рисунки и подготовительные оригиналы стенной живописи для собора святого Владимира хранятся в Третьяковской галерее и в Музее Александра III; в последнем хранятся также оригиналы для мозаики в храме Воскресения, для Дармштадтской церкви, а также «Плащаница» (1896). Религиозная живопись Васнецова ознаменовала собою начало нового движения в этой области и повела к созданию своеобразного «васнецовского» стиля, которому многие стараются подражать, но большею частью безуспешно. Не менее велики заслуги Васнецова в области воссоздания древнерусского декоративного искусства. Васнецов сумел проникнуться его высоким, благородно-спокойным, монументальным, а подчас уютным и затейливым характером. Таковы, например, его различные декоративные наброски, его узоры во Владимирском соборе, постановки «Снегурочки» (для С. И. Мамонтова). Главное достоинство декоративных работ Васнецова — их красочный эффект, сказывающийся в чисто русских сочетаниях и оттенках сочных, полных и спокойных красок. Список литературы

Именной указатель • Artist Index • • • • • • • russian version • • • • • • • Айвазовский, Иван Бенуа, Александр Бенуа, Альберт Богаевский, Константин Борисов-Мусатов, Виктор Брюллов, Карл Васильев, Константин Васильев, Федор Васнецов, Виктор Венецианов, Алексей Верещагин, Василий Врубель, Михаил Высоцкий, Олег Ге, Николай Глазунов, Илья Грабарь, Игорь Григорьев, Борис Иваненко, Михаил Иванов, Александр Кандинский, Василий Кипренский, Орест Клодт, Михаил К. Клодт, Михаил П. Коровин, Константин Крамской, Иван Клевер, Юлий Куинджи, Архип Кустанович, Дмитрий Кустодиев, Борис Левитан, Исаак Маковский, Константин Малевич, Казимир Маранов, Александр Мясоедов, Григорий Нестеров, Михаил Перов, Василий Поленов, Василий Репин, Илья Рерих, Николай Рерих, Святослав Рублев, Андрей Русская икона Рылов, Аркадий Саврасов, Алексей Сафронов, Никас Серов, Валентин Смирнов-Русецкий,Борис Суриков, Василий Тропинин, Василий Филонов, Павел Черноволенко, Виктор Шагал, Марк Шилов, Александр Шишкин, Иван Ярошенко, Николай • • • • • • • english version • • • • • • • Aivazovsky, Ivan Benois, Albert Benois, Alexander Bogaevsky, Konstantin Borisov-Musatov, Victor Brulloff, Karl Chagall, Marc Chernovolenko, Victor Clodt, Mikhail K. Clodt, Mikhail P. Filonov, Pavel Gay, Nikolay Glazunov, Ilya Grabar, Igor Grigoriev, Boris Ivanenko, Mikhail Ivanov, Alexander Kandinsky, Wassily Kiprensky, Orest Klever, Julius Korovin, Konstantin Kramskoy, Ivan Kuindzhi, Arkhip Kustanovich, Dmitry Kustodiev, Boris Levitan, Isaac Makovsky, Konstantin Malevich, Kazimir Мaranov, Alexander Myasoyedov, Grigory Nesterov, Mikhail Perov, Vasily Petrov-Vodkin, Kuzma Polenov, Vasiliy Repin, Ilya Roerich, Nicholas Roerich, Svetoslav Rublev, Andrei Russian icon Rylov, Arkady Safronov, Nikas Savrasov, Alexey Serov, Valentin Shilov, Alexander Shishkin, Ivan Smirnov-Rusetsky, Boris Surikov, Vasily Tropinin, Vasily Vasilyev, Feodor Vasilyev, Konstantín Vasnetsov, Victor Venetsianov, Alexey Vereshchagin, Vasily Vrubel, Mikhail Vysotski, Oleg Yaroshenko, Nikolay |

Виктор Михайлович Васнецов | Русский художник

Виктор Михайлович Васнецов , (родился 3 мая [15 мая по новому стилю] 1848 года, Лопяль, Вятская губерния, Россия — умер 23 июля 1926 года, Москва, Россия, СССР), русский художник, дизайнер, и архитектор, монументальные работы которого включают фасад Государственной Третьяковской галереи в Москве. Он был старшим братом художника Аполлинария Васнецова.

Виктор родился в семье священника. Первые уроки рисования получил в Вятской духовной семинарии в начале 1860-х годов.В 1867 году он переехал в Петербург и поступил в Рисовальную школу Общества поощрения художеств, где его наставником был Иван Крамской из группы «Передвижники», отвергнувшей классицизм Российской Академии. Позднее Васнецов окончил Петербургскую Академию художеств (1868–75). Он был награжден Большой серебряной медалью академии за эскиз Христос и Пилат перед народом (1870). В 1878 г. он сам вступил в передвижники.

Первыми работами Васнецова были жанровые картины, характерные для передвижников. В таких картинах, как Moving House (1876), News from the Front (1878) и A Game of Preference (1879), он с явной любовью представил внимательно наблюдаемые домашние сцены и персонажей из множества социальных слоев. .

С 1880-х годов основной темой Васнецова стал мир народной поэзии: сказки, былины, легенды. Он открыл средства визуального выражения легендарных и эпических словесных фраз и образов.Мрачные лесные дебри, огненные рассветы и закаты, грозовые тучи — все эти элементы его работ помогли сделать легендарные эпизоды, изображенные на его картинах, актуальными событиями русской истории. По этой причине такие картины, как После битвы князя Игоря с половцами (1880), Иван-царевич на сером волке (1889) и Аленушка (1881), были чрезвычайно популярны в России. Они стали в некотором смысле суррогатами российской истории, и в советское время многие из них были воспроизведены в школьных учебниках и на потребительских товарах, таких как календари, плакаты и коробки конфет.Характерно, что одна из его важнейших картин — Богатыри (1898), над которой он работал более десяти лет, с бесчисленными подготовительными этюдами и зарисовками, — имела именно такую судьбу. Его осторожный подход привел к превращению его картин в псевдоисторические фантазии, основанные на темах русской истории.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасВаснецов разработал костюмы и декорации для оперы Николая Римского-Корсакова Снегурочка ( Снегурочка ) в 1886 году.Он создал монументальное панно каменного века (1883–85) для Государственного Исторического музея Москвы. По его эскизам построена и Абрамцевская церковь, и Хижина Баба-Яги (1883 г., также называемая Хижиной на куриных ножках). Незадолго до революции 1917 года Васнецов создал эскизы военной формы для российской армии, которые затем использовались в советское время (например, известная фуражка budyonovka [первоначально bogatyrka ], которую носили кавалеристы Красной Армии) .После революции Васнецов продолжал писать фольклорные сюжеты.

Васнецов Аполлинарий Михайлович | Русский художник

Аполлинарий Михайлович Васнецов , (родился 25 июля [6 августа по новому стилю] 1856 года, село Рябово Вятской губернии, Россия — умер 23 января 1933, Москва, Россия, СССР), русский исторический пейзажист, график, сценограф, младший брат художника Виктора Васнецова.

Будучи сыном священника, Васнецов следовал семейным традициям и учился в духовной семинарии.В 1872 году он переехал в Петербург, где попытался поступить в Академию художеств. Его не приняли туда в качестве студента, и вместо этого он изучал искусство под руководством своего брата, одновременно изучая историю и естественные науки. В 1875 году, увлеченный идеями русского народничества, он сдал экзамен на сельского учителя и уехал преподавать в Орловскую губернию.